種類が豊富でそれぞれに異なる用途をもった建築図面のひとつに小屋伏図という図面があります。小屋伏図は建築物の構造を表す図面であり、特に屋根を支える構造部分であるため、重要な構造図面です。

そんな小屋伏図ですが、どのような役割を果たし、他の伏図との違い、読み方書き方についてわからない方も多いことでしょう。そこで今回の記事では、小屋伏図について詳しく解説していきます。

1.小屋伏図とは

小屋伏図は木造の在来軸組工法における屋根構造を表す図面です。

屋根を支えるための構造部分を上から見た状態を表しています。小屋梁の掛かっている状況や小屋梁のサイズなどを表すため、複雑な図面となってきます。

そんな小屋伏図の主な目的としては以下のとおりです。

・小屋組みの構造を詳しく表現し、理解するために利用されます。

小屋組みの構造は複雑であり、屋根の荷重を基礎まで伝えるために適切な配置を行う必要があります。そのため構造を理解し、確認するために必要な図面です。

・小屋組みの梁など部材のサイズや位置を確認するために利用されます。

小屋組みでは、小屋梁、火打ち金物、小屋束などの部材の位置やサイズについて表現されます。

適切な梁のサイズ、火打ち金物の適切な配置などを確認するために用いられます。

・小屋組みの施工、メンテナンスの際にも活用される構造図です。

小屋組みの状況が分かることで、どの順番で小屋梁を設置するのかが明確になってきます。

さらに将来的にメンテンナスが必要となった際に、どのような構造であるかが明確になるため、適切なメンテンナスの検討が可能となってきます。

上記のように、小屋組みの状況だけでなく、施工やメンテンナスでも利用される重要な図面であるといえます。

小屋伏図と似た図面に母屋伏図と呼ばれる構造図があります。

母屋伏図は、小屋梁の上に設置する小屋束の上に設置される母屋と呼ばれる梁の位置やサイズを表した図面であり、屋根形状をより詳しく表現されています。

このことから小屋伏図は屋根の構造を示し、母屋伏図は屋根の仕上げを示す図面として分類することが可能です。

2.小屋伏図の読み方:符号、凡例と専門用語

小屋伏図は複雑であり多くの情報を表す図面であるため、その読み方を理解しておく必要があります。

使用される記号や数値の意味がわからなければ、正しい情報を理解できません。

そんな小屋伏図の読み方についてですが、まず小屋伏図は構造部材のサイズを示すため、梁のひとつひとつにそのサイズが数字で表記されます。

表記の方法に決まりはありませんが、一般的に梁の幅は同じ場合が多いので、そちらを省いて梁の高さのみを記入する場合があります。

梁の高さである150や180、210といった数字が梁の横や下に表記されます。

最近では使用されることが減りましたが小屋に設置する丸太梁などは、変形した三角形に丸太の直径をφ〇〇という形でサイズを表していきます。

その他の部材では、小屋梁の上に設置される小屋束の位置は×や〇で表現されます。

構造部材以外では、方位記号によってどこが北であるかを明確にしていきます。

小屋伏図では、建物の外形や屋根形状についても表現されますので、その表記についても理解しておきましょう。

こちらは実線で軒の出や妻の出に合わせて設置されますので、寸法の間違いがないように注意しましょう。

3.小屋伏図の書き方

ここからは複雑で情報量の多い図面の小屋伏図の書き方について詳しく解説していきます。

書き方に特に決まりはありませんが、書き方のひとつの例として参考にしてください。

- 屋根の形状、寸法を記入

小屋伏図は屋根を支える部分の構造図であるため、屋根の形状によって構造材の組み方が変わってくるため、屋根形状や外形を確認し図面に落とし込む必要があります。

さらに寸法を記入しておくことで、他の図面との整合性を保つことが可能であるため、先に寸法を記入しておきましょう。

- 下の階の柱、小屋梁の記入

屋根の外形や寸法が入ったら、下の階の柱を記入していきます。

2階建ての家であれば2階の柱、平屋であれば1階の柱の位置です。

柱の位置が入ったら、小屋梁を記入していきます。

小屋梁は柱の上部若しくは柱に掛かる形で設置されるため、柱の位置を考慮しながら設置していく必要があります。

設置出来ないような場所に小屋梁が入らないように注意しましょう。

- 火打ち金物、小屋束などの記入

小屋梁の記入が完了したら、火打ち金物や小屋束などを記入していきます。

火打ち金物は、水平面の変形を防止するための斜めに入る部材で、小屋束は母屋を受けるために設置する小さな柱です。

これらは小屋梁に対して設置、小屋梁の上に設置する部材となっています。

どちらも、重要な部材であるため記入忘れがないようにしましょう。

- 構造材の寸法を記入

小屋梁などの構造材の寸法を記入します。

梁の幅や高さや番付などを記入していきます。

材料発注の際はこちらの寸法での発注、設計や施工においてもこの寸法により構造の検討が行われるため、寸法の間違いには注意しましょう。

- 特殊な納まり部分の記入

小屋梁の種類の中に、登り梁といって水平では屋根組みを兼ねて斜めに掛けられる梁や、他の梁の設置高さより下げる部分など、特殊な部分の記入を行っていきます。

これは、勾配天井や高天井などの仕上げの種類によって変わってくる部分であるため、仕上がりの状況を示す展開図などの図面を確認しながら記入していきましょう。

一般的に小屋伏図は上記の流れで作成していきます。

その他の例では、天井の断熱材を図面に落とし込んだり、小屋裏収納などの情報を記入したり、場合によって変わってくるため、関連図面を確認しながら、整合性のある小屋伏図を書いていきましょう。

4.おススメの伏せ図作成ツールEdrawMax

ここからは小屋組みの構造を表す小屋伏図の作成におススメの図面作成ツール:EdrawMaxについて紹介します。EdrawMax(エドラマックス)はWondershare(ワンダーシェアー)が提供している作図や製図業務に特化したソフトウェアです。

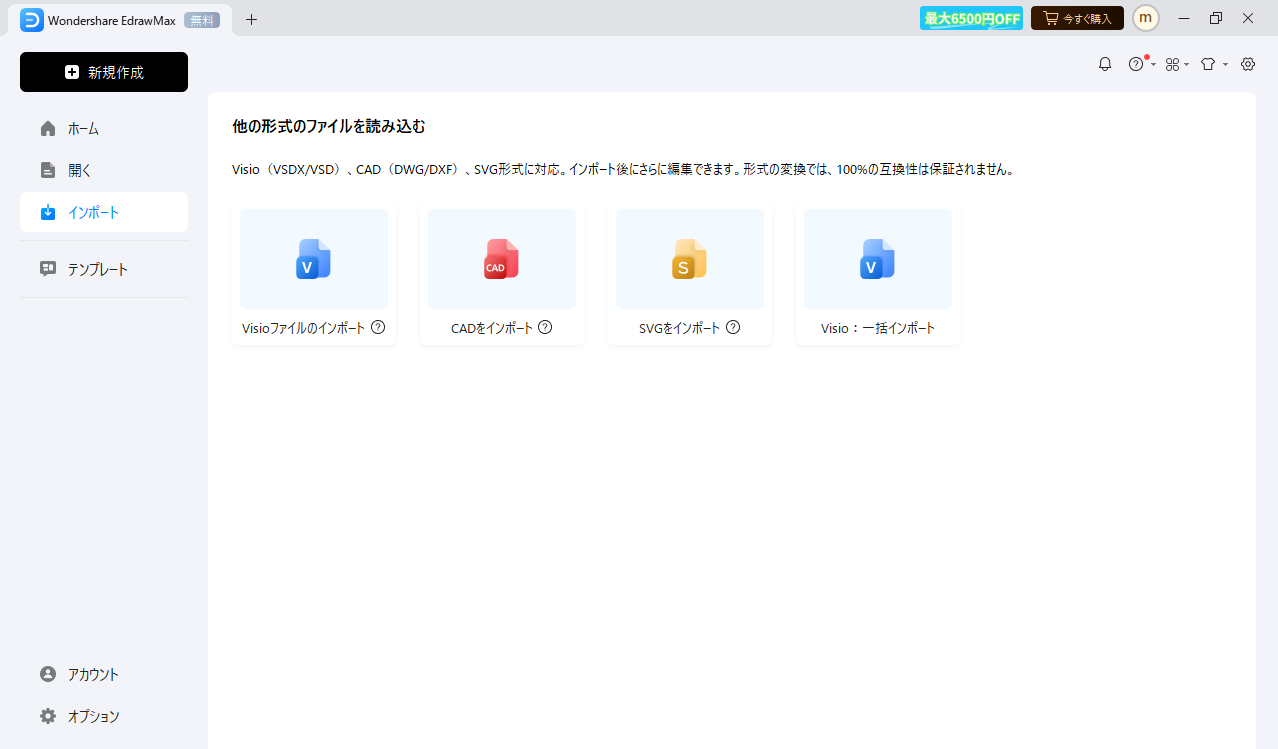

ここからは、小屋伏図作成を快適に行うことが可能なEdrawMaxの機能についていくつか紹介していきます。EdrawMaxでは、他のCADソフトのデータをインポートが可能となっている点は非常に便利です。

小屋伏図に限らず建築図面はCADデータでの図面のやりとりを行う場面が多いです。

そのため、CADソフトが同じでなくてもCADデータの修正や追加、読み込みが可能な点は円滑な図面のやりとりを可能とします。

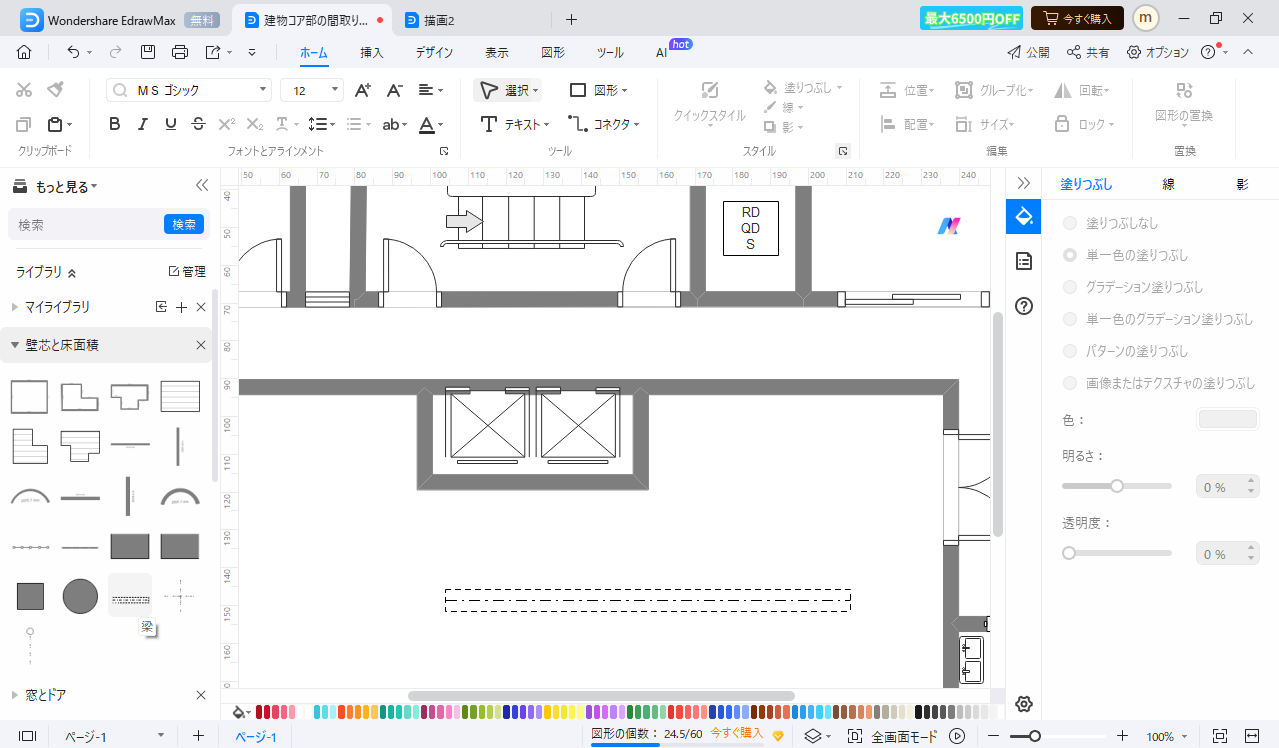

EdrawMaxではテンプレートで使用できる図形などが豊富にそろっており、中には梁のテンプレートもあるため、小屋伏図で設置する小屋梁の作図に非常に便利です。

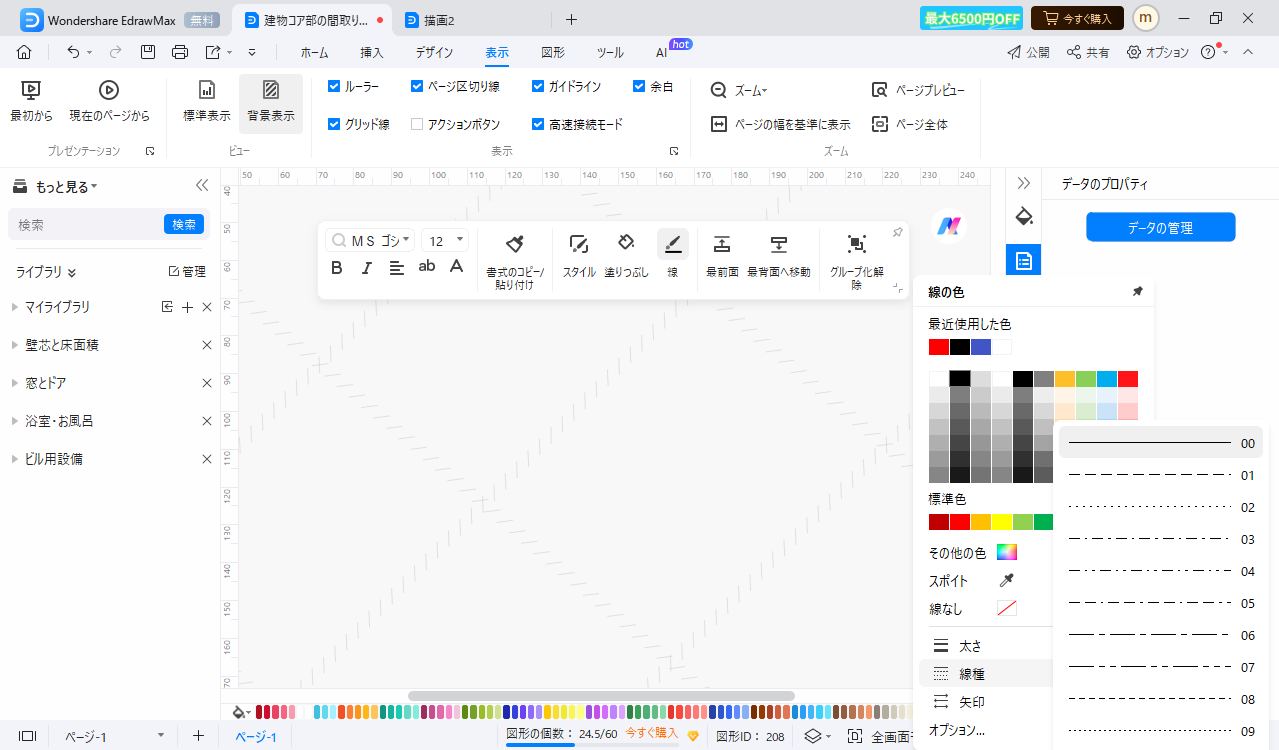

さらに小屋伏図では、基準線は一点鎖線、梁は実線、特殊な部分は点線など線種の使い分けがわかりやすい図面作成に必要です。

複雑な線種についても豊富な種類が選択可能であり、太さや色の変更も可能であるため、よりわかりやすい小屋伏図作成につながります。

上記は豊富な機能の一例ですが、その他にも便利な機能が豊富に搭載されています。

試用版は無料で使用できるため、一度操作性などを確認しその快適性を実感してみることをおすすめします。

まとめ

今回の記事では、小屋伏図がどのような図面で、その読み方や書き方について詳しく解説していきました。

小屋伏図などの構造図は複雑であり情報量も多く、正しく理解しておかなければ、施工にも影響を与える重要な図面です。特に小屋伏図は屋根を支える構造部分であるため、屋根の仕上がりに影響を与える部分の構造図です。

梁の大きさひとつで建築物の耐震性などに影響を与える場合もある小屋伏図。正しい知識を身につけ、適切で見やすい図面の作成にぜひ参考にしてみてください。