建築工事を行う際の設計図面には多くの図面があります。一般的なもので平面図や立面図などがありますが、部屋の詳細を表した図面のひとつに展開図という図面があります。

今回の記事では馴染みの少ない建築における展開図とはどのような図面か?その読み方や書き方について詳しく解説していきます。名前は聞いたことはあるが、どのような図面かわからない方などはぜひ参考にしてください。

1.展開図とは

建築における展開図とは、建物内部の室内空間を詳細に表した図面の一種です。平面図などの基本図面では表現できない、設計者の意図や仕上げの詳細を施工者に伝えるための重要な図面です。

具体的には、部屋の詳細として各部屋の天井高さや窓の位置やサイズ、建具や家具の位置関係などの情報を表します。これにより、天井付近の部分や収納の部分などがはっきり理解できます。

平面図では表すことのできない高さ関係の情報が入ってくるので、内装イメージを明確にできます。完成に近い状態をイメージできるので、家具のレイアウトなどの検討にも役立ちます。

多くの情報が表現されている建築の展開図ですが、展開図を作成することの目的について紹介します。

- 設計イメージの具体化

- 施工基準の明確化

- 設計者や施工者とのコミュニケーション

上記の項目が展開図作成の目的とされます。展開図によって、設計のイメージを具体的に図面にすることが可能であるため、口頭での説明や平面図での説明では足りない部分を補い、イメージを実際の工事に反映させることができます。

さらに展開図で表される、窓や建具などの設置位置やサイズなどは施工の際の基準となり、スムーズ工事の進行を可能とします。間違いや確認作業の無駄な業務が減り、生産性や業務効率化にもつながります。

建築図面は設計者、施工者、建築主などのさまざまな立場の人がみる図面です。そのため、誰が見ても同じ完成イメージを共有することが重要です。展開図にて詳細な部分が表されることによって、関係する人が共通の認識を持ち、打合せや工事を進めていくことが可能です。このように建築における展開図はさまざまな場面において重要な役割を果たす図面のひとつであるといえます。

2.展開図の読み方:符号と専門用語

ここからは建築における展開図の読み方について解説していきます。展開図では、専門的な記号や符号によってよりシンプルでわかりやすい図面に仕上げていきます。

建築展開図から読み取れる情報として以下のものがあります。

- 天井の高さ

- 室内の仕上げ材料

- 窓や建具の位置や種類形状

- 住宅設備機器の位置や寸法

- 冷暖房機器などの位置や寸法

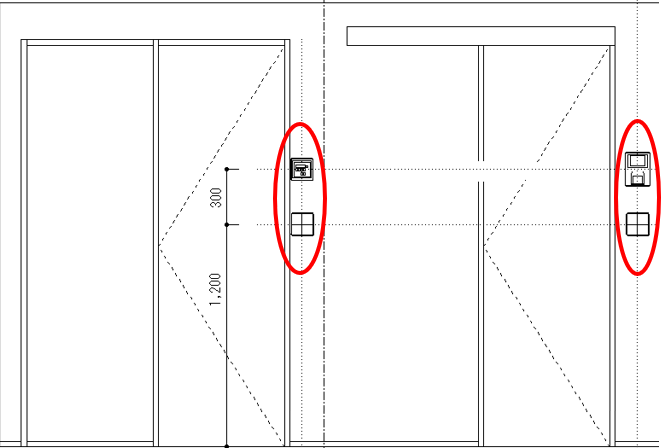

これらの情報を展開図によって読み取れます。これらを理解していくために、記号や符号などを用いて展開図では表現されていきます。展開図で使用する図面記号には、建具記号や窓記号などがあります。

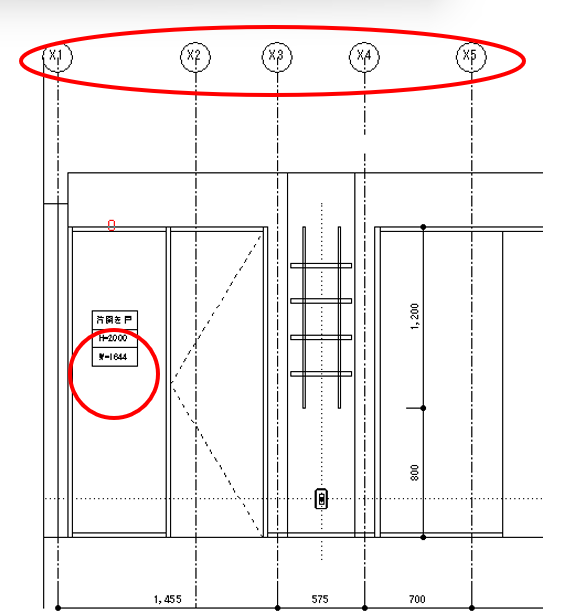

これは窓や建具を正面から見た状態を図面上に表すための記号です。窓や建具の枠部分や、開き勝手などを実線や点線で表現します。

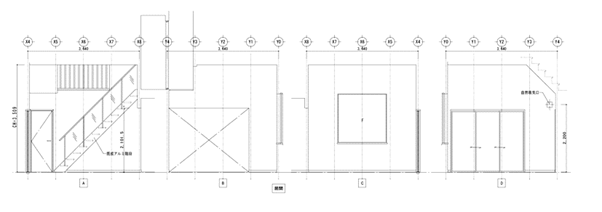

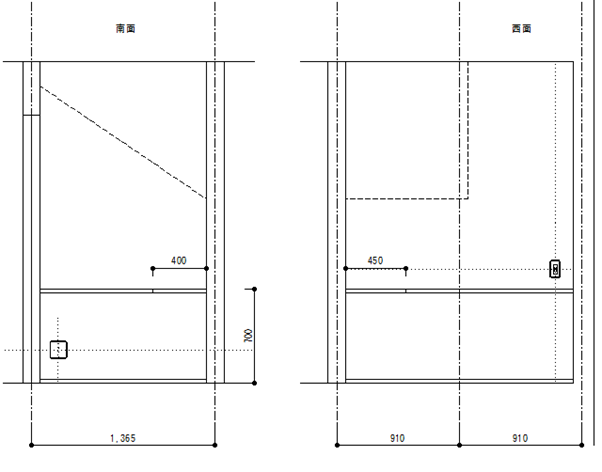

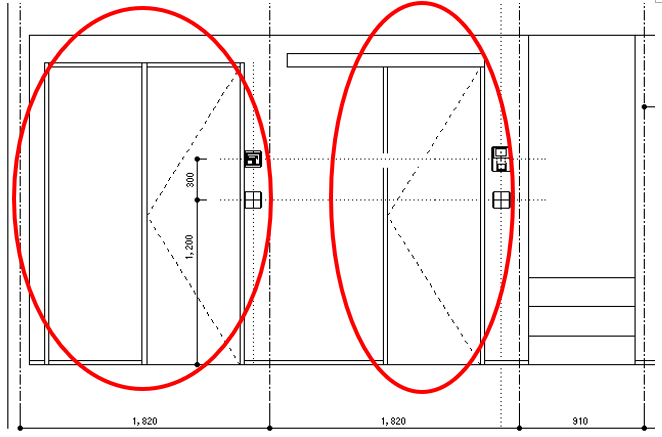

展開図は室内を北、東、南、西の4方向からみた投影図であるため、1つの空間に対して4枚の図面ができあがります。

それぞれ北面から見た図面を「A」東面から見た図面を「B」南面から見た図面を「C」西面から見た図面を「D」という形で分けられます。

(出典:家づくりを応援する情報サイトより)

展開図では、電気のコンセントやスイッチの位置まで表記していくので、4方向から見た図面でそれらの位置や数などを理解する際にも役立ちます。実際のイメージを膨らませるため、小さな設備機器ひとつも実際の寸法や形状を再現して展開図に落とし込むことが重要です。

他の図面に比べて記号や符号について少ない展開図ですが、窓や建具、キッチンなどの住宅設備やエアコンなどの冷暖房機器といった、実際に設置されるものを表記する必要があります。

メーカーの設備機器や住宅建材は、メーカーホームページにて姿図などのCADデータがある場合もあるため、上手く活用して正確な建築展開図作成を行いましょう。

3.展開図の書き方

建築展開図は、建築工事における重要な図面のひとつです。ここからは、建築における展開図の書き方について解説していきます。

・部屋ごとの展開図を作成する

基本的に1部屋4枚の展開図を作成していきます。北面、東面、南面、西面をそれぞれA、B、C、Dとして図面を作成します。部屋の形状が複雑である場合には、4枚以上の図面を描くこともあります。

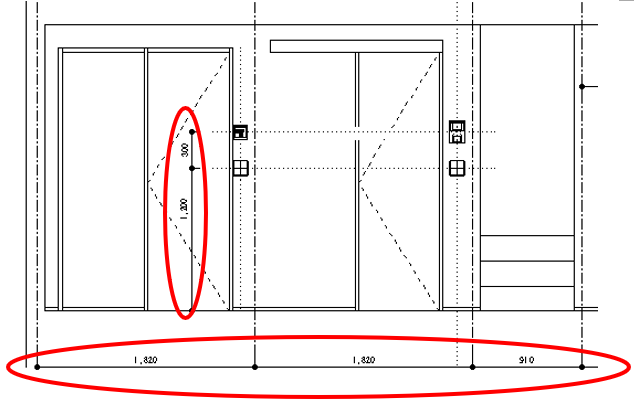

展開図では、部屋の長さと高さを表す図面であるため、部屋の外形を作成していきます。

これは、床から天井までの高さと、部屋の有効長さによって寸法を決めます。

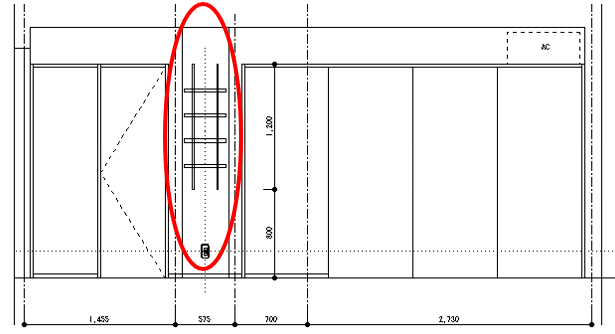

・窓や建具などの開口部分を記入する

部屋の外形が決まったら、窓や建具、間仕切り壁などの展開図で表れてくる部分を記入していきます。

窓や建具については、床からの高さのこという内法高さを決めて正確に記入していきましょう。その他にも間仕切り壁や、垂れ壁といった部分についても記入していきましょう。壁を描く際には壁厚を実際の寸法で記入することで、空間の有効スペースを正確に出すことが可能です。

・造り付けの家具、住宅設備機器を記入する

展開図では家具や住宅設備機器を記入することで、空間のイメージをより明確にすることができます。特にキッチンなどの住宅設備機器は設置位置が非常に重要です。

キッチンにはレンジフードや吊り戸棚といった機器が設置される場合があります。これらの機器は平面図で表しきれないものです。

展開図ではこれらが表現されるため、より正確に部屋の状況を理解できます。その他にもキッチンの高さや家具の高さなども明確になるため、窓の開口部分との干渉がないかなどの確認を行うことも可能です。

平面図で決めた家具の配置についても、展開図で表して再度検討する際にも利用できます。

・スイッチ、コンセント等を記入していく

部屋の壁には、スイッチやコンセント、インターホンやリモコンといった機器が設置されています。機器自体は小さいものですが、これらは使用する際に適した高さがあります。

電気配線図などでは設置する位置のみが平面的に表現されますが、高さについての情報はありません。展開図によって高さの確認を行い、家具と被ってしまって使用出来ない場所に設置したり、不便な高さに設置することがないようにしましょう。

・寸法を記入していく

内部の機器などの記入が完了したら、寸法の記入を行っていきます。キッチンや家具などの高さや、窓や建具の内法高さ、必要な箇所の有効寸法などを記入していきます。

寸法の記入がなければ、いかに正確な高さで展開図を作成していても、図面を見る人にはわからないので、伝えたい部分には細かく寸法を記入しましょう。

建築における展開図は部屋の内部情報を細かく表現される図面であるため、情報量が多い図面です。展開図の目的を理解し、より精度の高い展開図の作成を行いましょう。

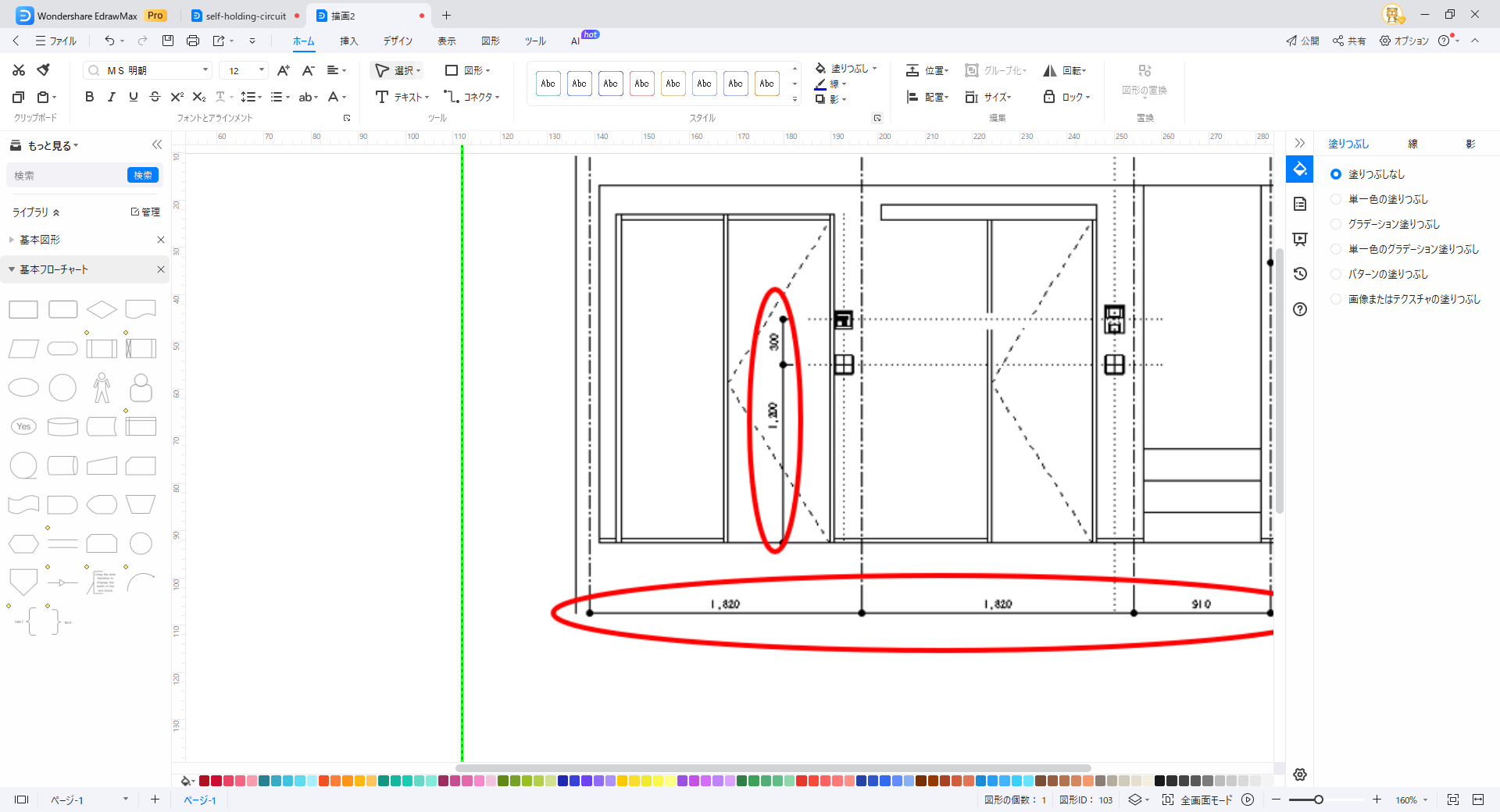

おススメの展開図作成ソフトEdrawMax

ここからは設計者の意図を明確に施工者やクライアントへ伝えるために必要な図面の展開図作成におススメの図面作成ツール:EdrawMaxについて紹介します。

EdrawMax(エドラマックス)はWondershareが提供している作図や製図業務に特化したソフトウェアです。

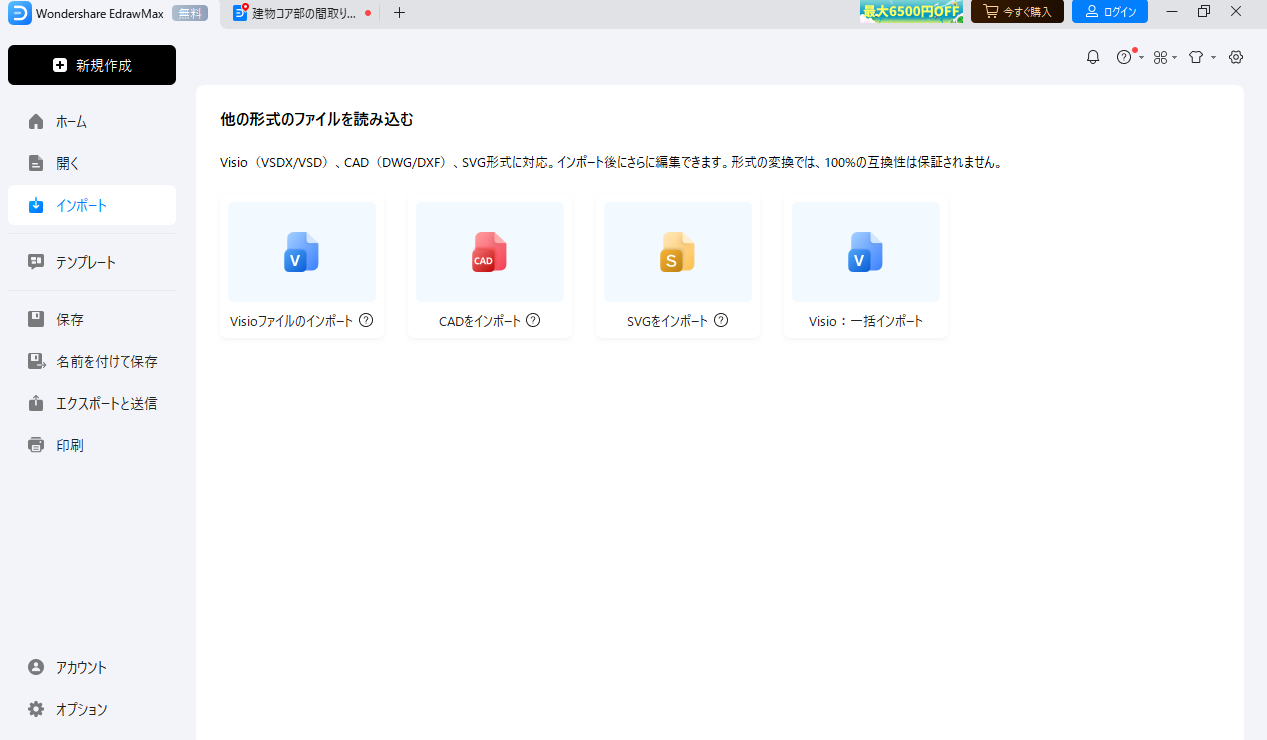

ここからは、建築における展開図作成に適したEdrawMaxの機能についていくつか紹介していきます。まず他のCADソフトのデータをインポート可能な部分はおすすめです。

建築における展開図は、施工の基準にもなる寸法などの情報が入っているため、CADデータのやり取りは頻繁に行われます。そのため、CADソフトを問わないやり取りが可能な点は非常に便利です。

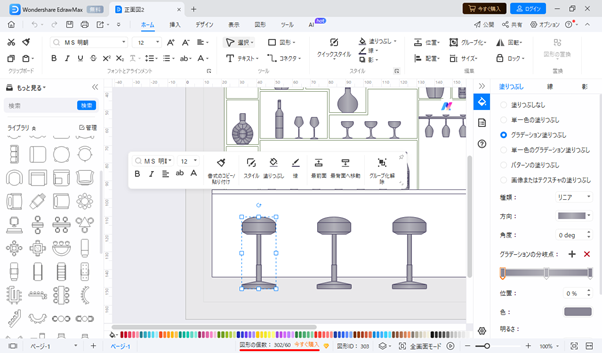

次に便利な機能として、テンプレートによって、展開図に利用できる家具などが豊富にあることです。

正確な寸法が必要な家具や設備機器は、別途作成する必要がありますが、部屋のイメージを向上させるために非常に有効です。

まだ家具などの配置が未決な場合も、イメージとして配置することで図面の精度向上にもつながります。さらに展開図作成に利用できる、図面テンプレートについても豊富に用意されています。

展開図などの図面作成については時間が要するものです。そのため、あらかじめ作成されている図面があると大幅に作図時間の短縮が行えます。

細かな部分については追加や修正は必要ですが、一度作った図面を基本図面として登録も可能なので、上手く活用することでより効率的な図面作成が可能です。

建築における展開図作成において、EdrawMaxの機能を上手く使いこなすことで、図面作成の効率化が可能であるため、ぜひ一度使用してみてください。

まとめ

今回の記事では、建築における展開図の詳細や読み方、書き方について解説していきました。展開図は設計者の思いや内部空間を適格に表現するための重要な図面です。

平面的な図面でなく、高さ関係を表記する図面であるため、図面作成時には3次元で捉えることが必要となってきます。少し特殊な図面である展開図ですが、今回の記事を参考にぜひ図面作成にチャレンジしてみてください。