建築工事では建物に対する工事だけでなく、仮設で設置する部材の計画図面などがあります。その中のひとつに足場図面があります。建物の特に外部の工事を行う際に必要となってくるのが仮設足場であり、その計画を示した図面が足場図面です。

今回の記事では、そんな足場図面とはどのような図面で、その読み方や書き方について解説していきます。

1.足場図面とは

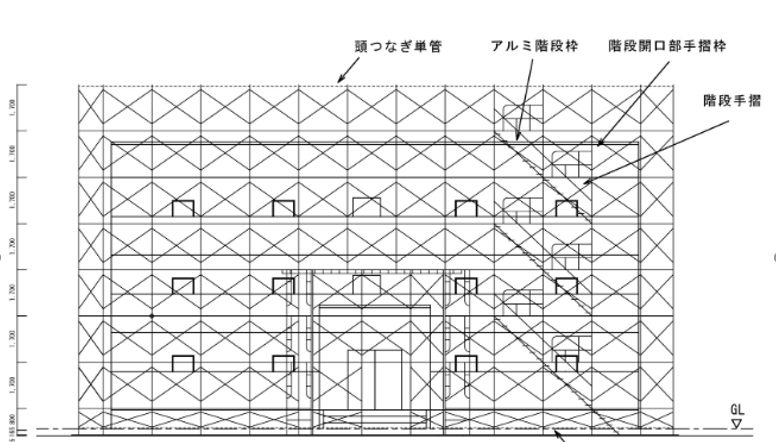

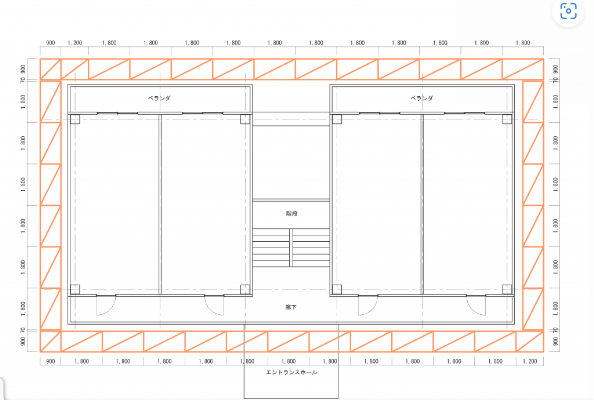

(出典:現場 Masters GuideHPより)

足場図面とは、建物の外周部に設置ずる仮設物の設置位置を表示した図面のことをいいます。仮設足場といっても、いくつかの種類があります。

・単管足場

単管と呼ばれる鉄パイプをつなぎ合わせて組み立てた足場のことをいいます。単管同士をクランプという金具で固定して、組み上げていきます。さらに狭い場所でも設置が可能という特徴があります。

しかし他の足場と比べて強度や安全面については劣ります。低層の建物に適した足場であって、高層の建物には適していません。

・くさび式足場

くさび式足場は、ビケ足場とも呼ばれる足場です。くさびと呼ばれる道具によって足場同士を固定していき組み上げていきます。くさび式足場の特徴としては、強度や耐久性が高く、高層の建物にも適しています。組み立てはハンマーひとつで組み上げ可能であるため、組み立て、解体が効率的に行うことが可能です。

・枠組み足場

枠組み足場は、工場で生産された定型の枠を使って組み上げる足場のことをいいます。工場生産の枠であるため、安定した強度が期待できます。安定した強度と並んで、安全性の高さも枠組み足場の特徴です。

高層の建物の足場設置にも適しています。そのため、大型の工事でよく採用される足場の種類といえます。部材がおおきいため、デメリットとしては、足場の設置や搬入などにスペースが必要なことです。

上記のように足場には種類があるため、個々に適した現場での利用が求められます。さらに部材の構成が違うため、足場図面の作成にも注意して作成を進めることが必要となってきます。

2.足場図面の読み方:符号、凡例と専門用語

ここからは足場図面の読み方や記号、専門用語について解説していきます。

足場図面の作成にあたっては、その読み方を理解しておかなければいけません。足場図面に書き方に決まりがないため、作成者によって違う部分もあるため、注意が必要です。

基本的には既存の平面図や立面図に足場を表した記号などを適切に配置し、その配置状況がわかる図面であれば問題ありません。

足場の作業床を表現したものとして、長方形の図形に斜めの線を加えた形で表します。それらを並べることで、足場の設置状況を示します。

その他に使用する記号としては、どちらが北かを表す方位記号などは、他の図面同様に使用されます。

足場で使用する材料は、専門的なものとなっています。主要な部材としては以下のものがあります。

・ジャッキ

足場の上下の高さを調整するための部材。

・支柱(建地)

足場の骨組みの縦方向に伸びている部材。

・手すり

支柱に設置し、転落防止の部材として使用する部材。

・ブラケット

足場の踏板を設置するための部材。

・筋交い

足場の強度を高めるために、斜め方向に入れる部材。

・踏板(作業床)

足場の床部分の部材であり、床としてだけなく足場の構造としても役立ちます。上記のような専門的な部材を使用して足場を組んでいきます。専門用語も理解して足場図面の作成に生かしていきましょう。

3.足場図面の書き方:記法

足場計画を行うためには図面作成が必要となってきます。

図面の作成を行う際には、まずは現地調査を行ってから始めていきましょう。

新築であれば、建築図面を基に作成していけば問題は少ないですが、既存の建物に足場を設置する場合には、図面がなかったり、図面と相違があったりします。足場に干渉するものがあったりしないか、注意すべき部分を確認しておきましょう。

さらに隣地との境界についてもしっかり確認しておきましょう。境界を越えて足場することがないように設置することがないように計画して図面作成する必要があります。

現地調査をしっかり行い、足場計画が行えたら、図面の作成に進んでいきます。今回は住宅の足場設置のための図面作成について解説していきます。

3.1 建築物の図面を作成

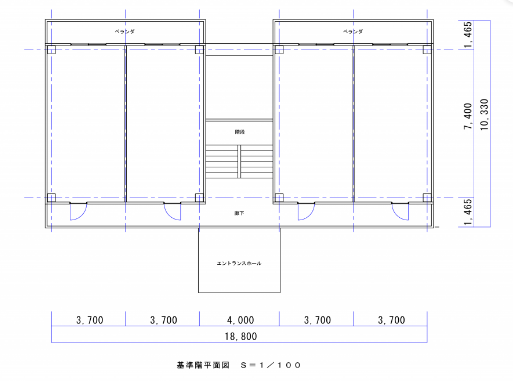

(出典:現場 Masters GuideHPより)

始めに建築図面の作成を行います。新築住宅の場合は設計図面があるため、そちらを利用して書き始めることが可能です。

平面図と立面図が必要となってきます。さらに寸法などの必要な情報が表記されているか確認しておきましょう。

平面図にて、建物との距離や長さの検討を行います。立面図では、高さ関係や窓との干渉の検討に利用します。配置図では、境界の確認を行いましょう。

各図面から必要な情報を収集して、足場図面が実際の現場にて設置できるものに仕上げていきましょう。

3.2 足場の配置を記入

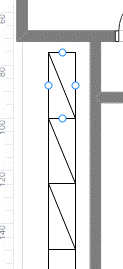

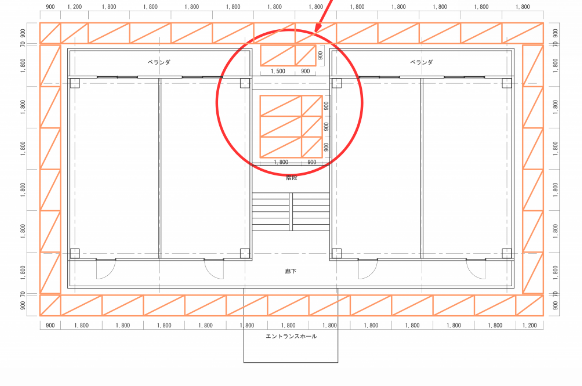

(出典:現場 Masters GuideHPより)

各種図面をもとにして足場の設置位置を記入していきます。

平面図と配置図をもとにして、他建物との距離を適切にとった位置に足場部材の配置をしていきます。

配置を行う際には、足場の作業床の正確なサイズをもとに図面に落とし込んでいきます。基準となる作業床は幅が60cmで長さ180cmのものです。幅が狭いもの、長さが短いものなど種類がありますので、必要に応じて設置していきましょう。

3.3 足場設置の調整

(出典:現場 Masters GuideHPより)

足場の設置を行っていくとどうしても、作業床のサイズが合わなかったり、建物との距離が遠かったり、近かったりといった問題が発生します。その際には、ワンサイズ小さな作業床を設置したりして対応する必要があります。

基本的には30cm間隔で部材が用意されているため、その倍数で入るように計画しましょう。しかしどうしても、足場部材では対応しきれない場合もあるため、その際には建物との離れ距離を前後で均等にしたり調整を行いましょう。

足場図面は足場の設置だけが目的でなく、足場を使用する職人の作業性と安全性を確保することが必要であるため、しっかりと検討していきましょう。

3.4 高さ関係の記入

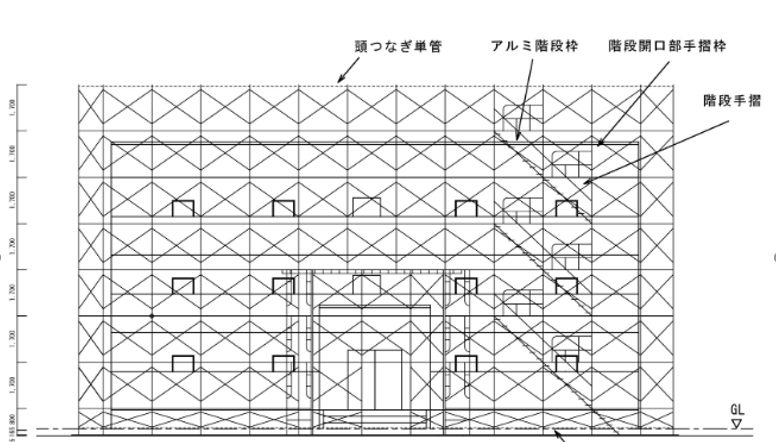

(出典:現場 Masters GuideHPより)

平面図での計画が行えたら、次は立面図を使用して高さ関係の情報を記入していきます。

立面図に記入されている、建物の高さやGLと呼ばれる地盤面の基準高さをもとに足場計画を行います。

作業床をどの高さに設置していくのかの計画に利用していきます。一定間隔で決まった位置にしか作業床は設置できないため、よく検討することが必要です。

さらに窓との干渉や屋根の軒の出などにも注意が必要です。玄関などの内部への入口部分には、人が出入りするのに邪魔にならないように計画しましょう。

上記のように、足場計画図面の検討は現場の作業にも影響してくるため、図面上では納まっても、現場のことも考慮した足場図面作成を行いましょう。

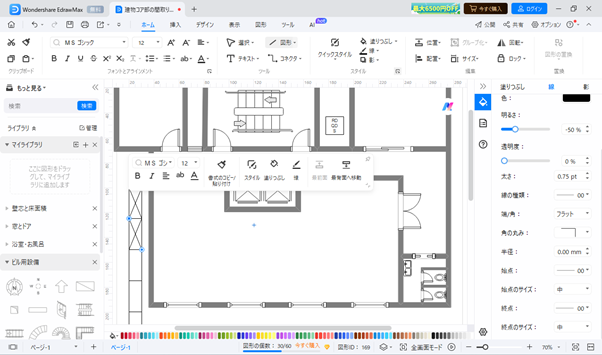

4. おススメの足場図面アプリ・ソフト

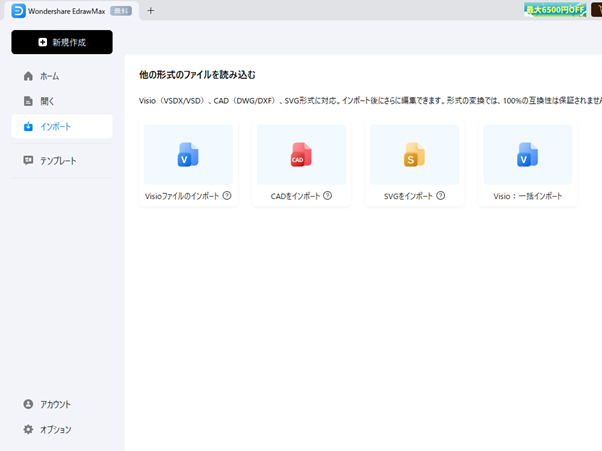

ここからは操作性が高く、記号や符号作成に便利で躯体図作成におススメのPC向け図面作成ソフト:EdrawMaxについて紹介します。EdrawMax(エドラマックス)はWondershareが提供している作図や製図業務に特化したソフトウェアです。

ここではEdrawMaxの足場図面作成の際に役立つ便利な機能について、いくつか紹介していきます。

まず他のCADソフトで作成されたデータをインポートできる点です。

建設工事では、元請け、下請けの関係の中で図面データのやり取りも頻繁に行われます。その際に同じCADソフトを使用していれば、問題ありませんが、違う場合もあるため、この機能は非常に便利です。

次におすすめの点は、線や四角などの図形などが直感的な操作で作成可能な点です。

足場図面では、既存の平面図や立面図に対して足場の位置を落とし込んでいきます。足場の表現を四角にバツを記入したもので表すので、簡単に足場位置の落としこみが可能です。

その他にも楕円形や星形などの複雑な図形を簡単に作成可能であり、テンプレートでも図形がたくさんあるため、作成作業の効率化が行えます。

図面のテンプレートも多くあるため、いちから図面を作成することなく、図面作成の時間短縮がはかれるため、業務負荷の軽減にもつながります。

まずは、無料試用版をダウンロードして、その便利な機能を試してみることをおすすめします。

まとめ

今回の記事では、足場図面とはどのようなもので、その読み方や書き方について解説していきました。

足場図面は足場設置のために作成する重要な図面です。足場の設置は高所などの危険な場所での作業が伴い、その足場を利用して行う作業は危険です。

そのため足場の設置は職人の作業の効率化や安全性につながる重要なものです。そんな足場図面の作成は、現場状況を正しく理解して、情報収集を行い適切な足場図面を作成していきましょう。