建築工事で使用する図面で見る機会が多い図面のひとつに平面図があります。

建物のボリュームや全体像をイメージするために最も見られる図面といえます。そんな平面図をさらに内容を濃く記載した図面に平面詳細図があります。図面内に多くの情報が落とし込まれる平面詳細図を書くのはなかなか大変です。

そこで今回の記事では、平面詳細図の書き方やチェック方法などについて詳しく解説していきます。

1.平面詳細図とは

平面詳細図とは平面図を大きな縮尺で描いた図面であり、平面図では表すことができない、細かな寸法や詳細な納まりなどが記載された図面です。建具の寸法や家具の寸法、壁厚寸法なども表記していきます。施工時の細かい部分の納まりや、平面図だけではわからない寸法を確認する際になどに用いられる図面といえます。

壁厚寸法なども明確に表示し、施工時の出入口や窓などの有効寸法などの確保に利用されます。似たような図面に割付図というものがありますが、割付図との違いについても紹介します。

割付図は、実際の施工をスムーズに行うために工事の細かい部分を表した図面です。特に、タイルや仕上げボード、床目地などの仕上げ工事の詳細が表示されている図面です。意匠的にきれいに納まるように、タイルなどの半端が出ないように割付した図面が割付図です。

平面詳細図は、建物の詳細寸法を表した図面であり、割付図は特定の建材の配置などの割付を決定するための図面です。

2.平面詳細図をチェックする方法(ポイント)

工事を施工する前には図面に不備などがないのかチェックを行う必要があります。図面のちょっとしたミスが、施工中のトラブル、仕上がり、工事進行に大きく影響を与えます。平面詳細図と同様に図面チェックを適切に行う必要があります。

特に平面詳細図は、細かな寸法や納まりについての情報を落とし込んだ図面であるため、細心の注意を払って確認作業を行うことが必要です。そんな平面詳細図のチェックポイントやチェック方法について紹介していきます。

まずはチェックするべきポイントについては下記の通りです。

- 図面の寸法が間違っていないか

- 他の図面との整合性がとれているか

- 図面符号は間違っていないか

平面詳細図では、納まりや開口寸法などの細かい寸法を表すため、寸法の間違いは施工に大きな影響を与えてしまいます。

他の図面との整合性がとれているのか確認することも重要です。工事を行うにあたって平面詳細図以外に展開図や割付図、構造図といった平面詳細図と関係する図面が多くあります。整合性のとれていない図面だと、どの図面が正解でどの図面が間違っているのかで、工事現場の進行が止まってしまいます。そうならないように平面詳細図だけのチェックだけでなく、関連図面と合わせてチェックすることが必要です。

さらに図面符号などの図面内の表記についても注意しましょう。専門的な記号や符号を利用している建築図面で表記の間違いは意味が変わってしまうため、こちらも注意が必要な項目といえます。

平面詳細図のチェック項目を効率的で適切にチェックする方法として以下の2つの方法があります。

- 展開図などを書きながらチェックする

- 複数人でチェックを行う

平面詳細図を作成した後に、展開図などの関連図面の作成する際にチェックを同時に行う方法です。平面詳細図だけのチェックでは気づかない箇所も、展開図などの高さ関係の表した図面作成時に図面の矛盾や寸法の間違いに気づく場合もあるため、非常に有効な方法です。

さらに図面のチェックは一人でなく複数人で行いましょう。自分が作成した図面では気づかない箇所も、第3者に客観的に確認してもらうことで、おかしい部分に気づきやすいので、図面チェックの際には他の人にも協力してもらいましょう。営業、設計、工務のように違う目線からのチェックなどは特に有効です。

3.平面詳細図の書き方

ここからは平面詳細図の書き方の基本的な流れについて解説していきます。

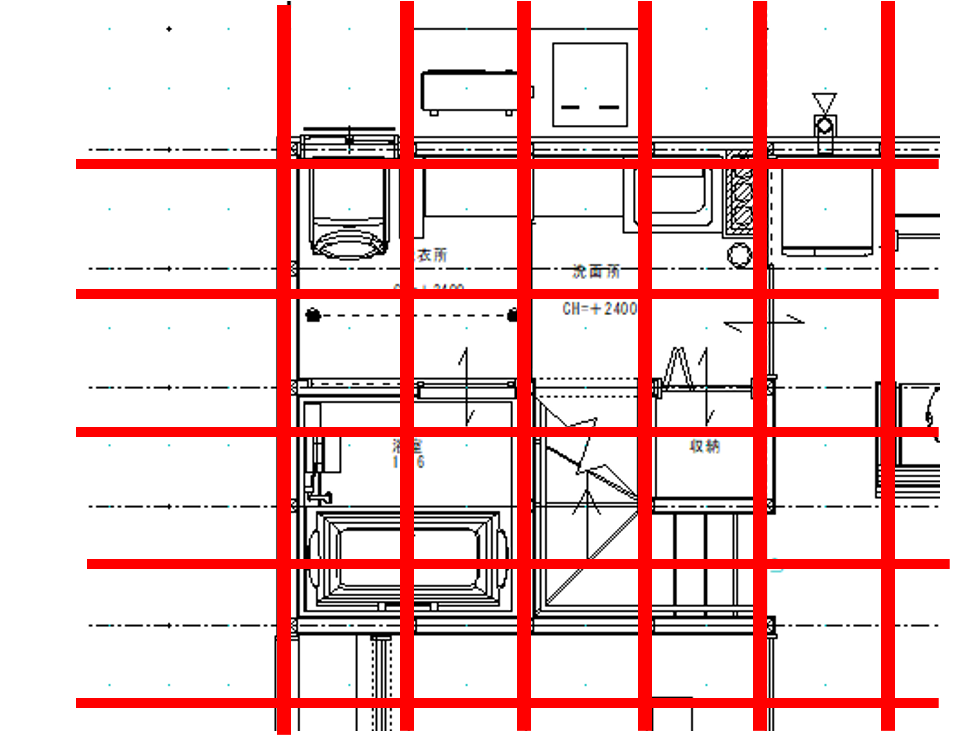

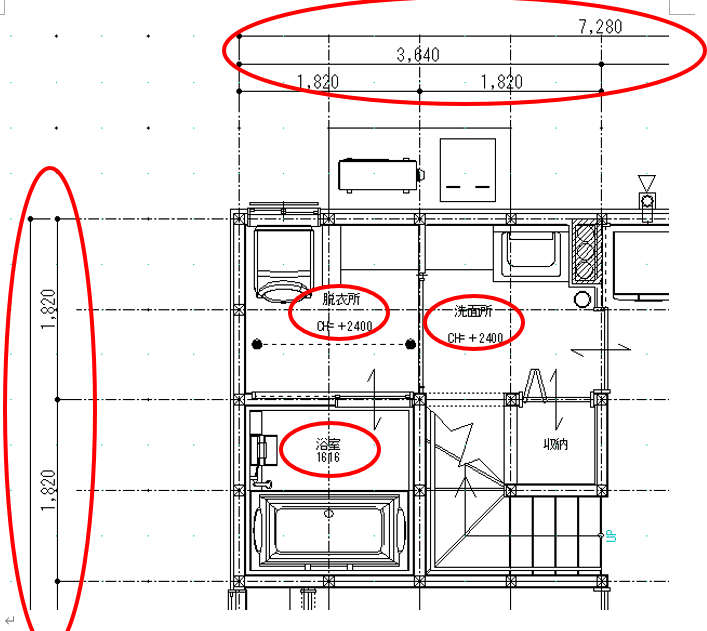

・壁芯、柱の中心線を記入

まずはじめに図面作成時の基準線としても利用される、壁芯、柱の中心線を記入していきます。図面のモジュールを間違うことがないように注意しましょう。

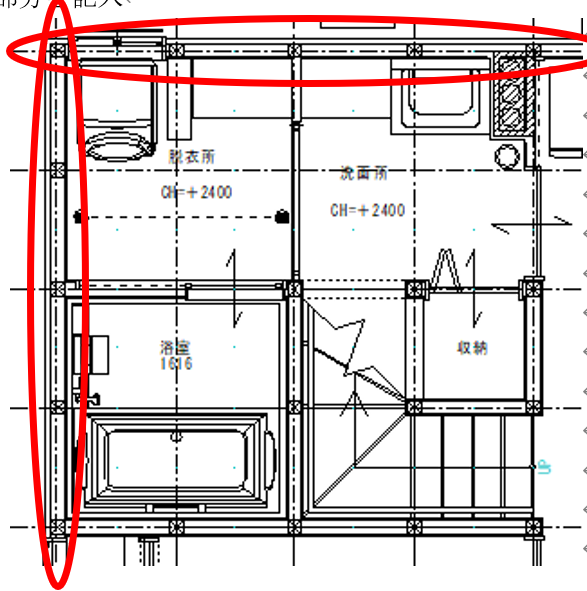

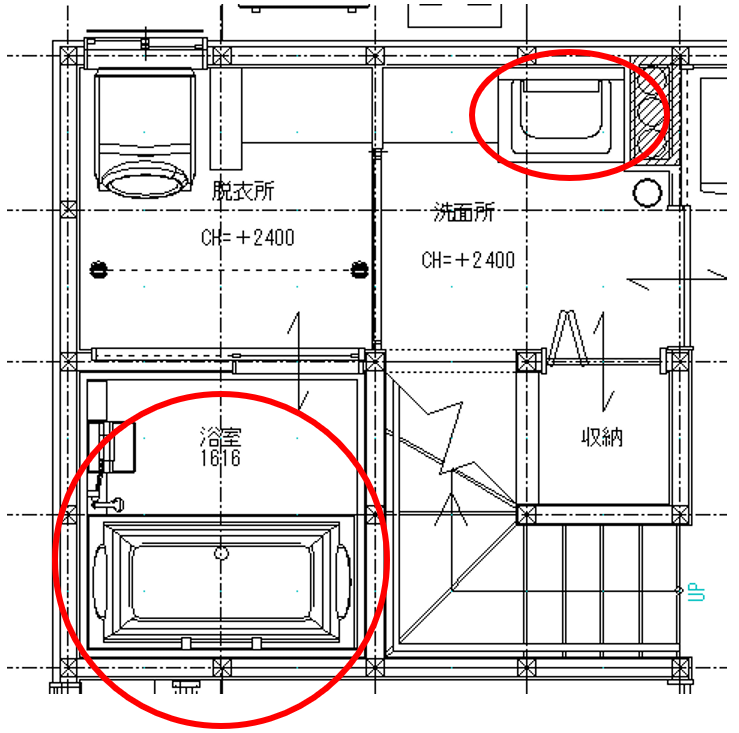

・壁や柱などの躯体部分を記入

建物の壁となる部分や柱などの躯体部分を記入していきます。平面詳細図の場合は、納まりや開口などの寸法を表記するために正確なボリューム感が必要なため、壁厚や柱などの躯体を実際のサイズで正確に記入しましょう。

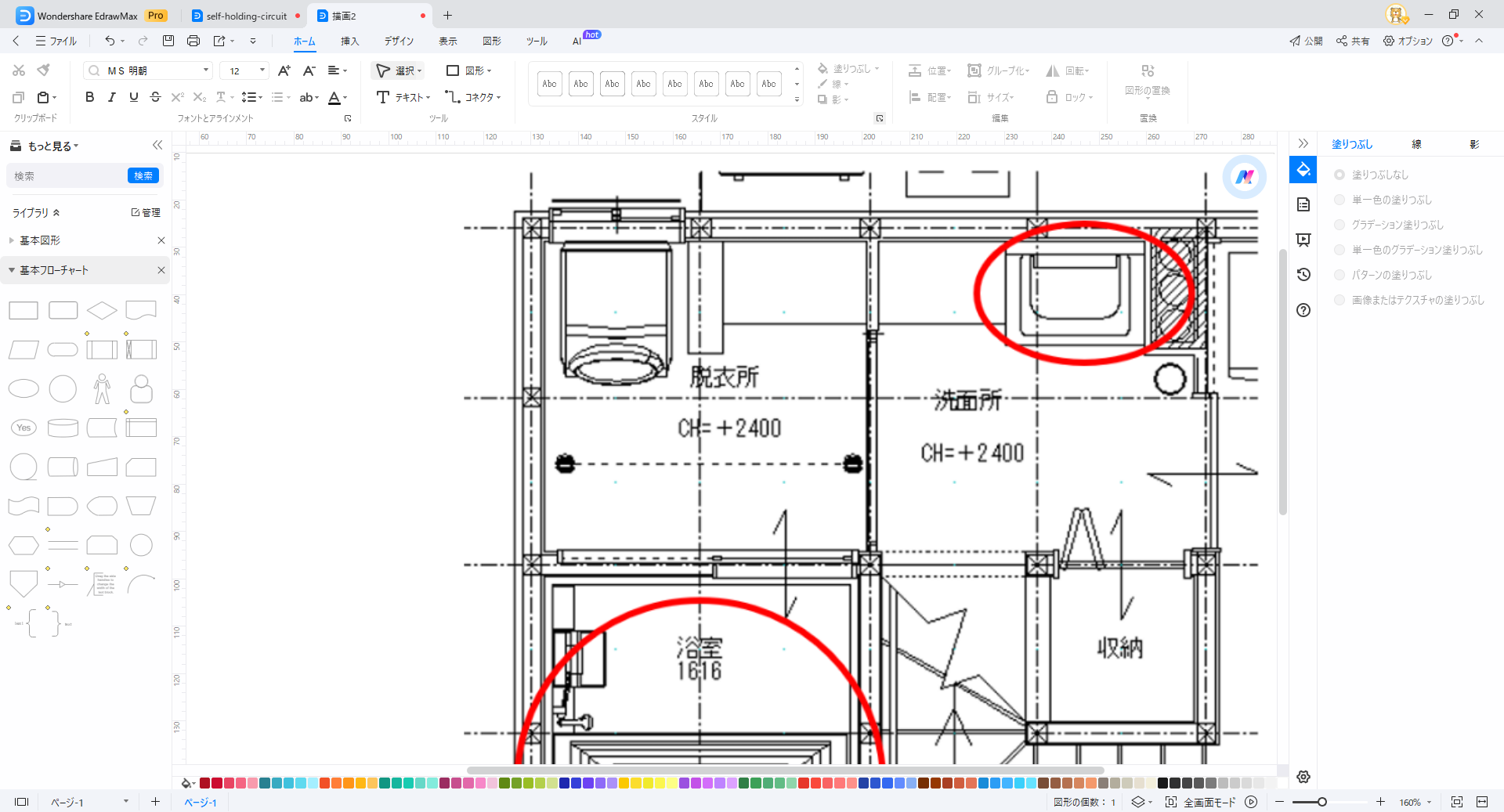

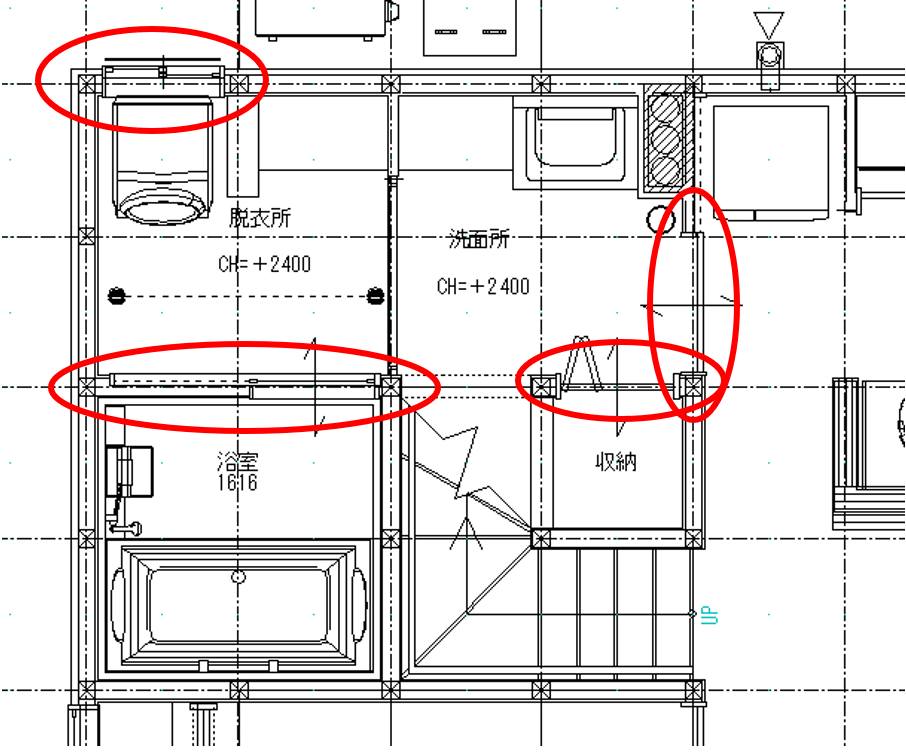

・窓や建具など開口部を記入

窓や建具などの開口部を記入していきます。窓には、引き違い窓、たてすべり窓、FIX窓、建具の方は開きドア、引き戸のように種類があるため、その種類がわかるように記入していきましょう。

窓や建具は既製品でサイズが決まっているものが多いので、ちゃんと納まるサイズのものを記入しましょう。

・設備機器、床仕上げを記入

設備機器とは、キッチンや洗面化粧台、トイレなどの機器のことをいいます。こちらのサイズも正確に記入することで、設置後の有効スペースなどが明確になってきます。

さらに床がフローリングなのか、タイルなのか、畳なのかなどの仕上げについて記入していきましょう。

・寸法、室名、記号などの記入

最後に寸法や室名、記号を記入していきましょう。

基準線やモジュールだけではわからない細かな部分の寸法や、室名、必要な記号について記入していきましょう。図面に記入されている情報をより詳しく図面を見る人に伝えるために必要な部分であるため、細かくわかりやすく記入していきましょう。

書き方の順序や記入するべき内容は物件ごとに変わってくるため、必要に応じて柔軟に対応して図面作成を行いましょう。

4.平面詳細図を描くときのポイントと注意事項

精度の高い平面詳細図を作成するためにいくつかのポイントと注意事項を意識して作成することが必要です。

まず平面図と平面詳細図の違いを理解しておく必要があります。

似たような図面ではありますが、平面図は建物の基本情報を表し、平面詳細図は平面図以上に情報を落とし込み表現された図面です。違いを理解していなければ、記入すべき情報に不足が発生しますので注意しましょう。

次に平面詳細図を立体的に捉えることが必要です。

平面詳細図は2次元の図面ですが、実際の建物は3次元です。そのため図面上では高さ関係への検討を見落としがちになります。例えば窓や建具の平面的なサイズは平面詳細図に表記されますが、高さは文字でしか表記されません。

このように高さ関係についても意識して図面を書くことが重要です。

最後に図面チェックは図面完成後に必ず行いましょう。

図面作成時には気づかなかった不備や図面を印刷することで気づくことなどがよくあります。ちょっとした図面のミスで、工事が止まったり、材料の発注ミスなどによる無駄な支出などが発生します。

そのようなことが発生しないように、しっかり図面チェックを行いましょう。書く時のポイントや注意事項を意識して平面詳細図を作成し、より精度が高い図面に仕上げて行きましょう。

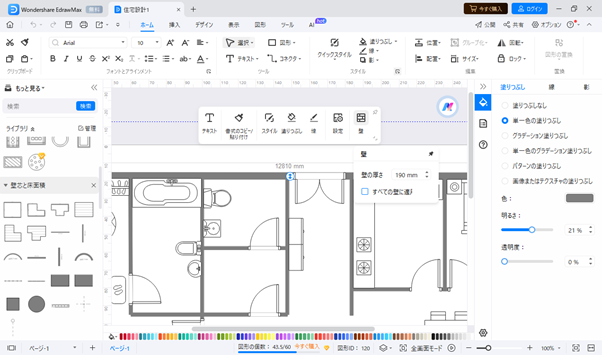

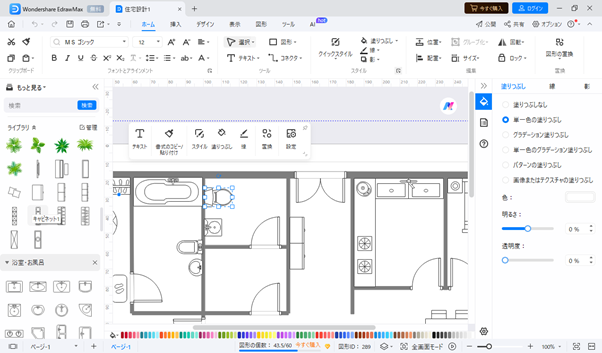

5.おススメの平面詳細図作成ソフトEdrawMax

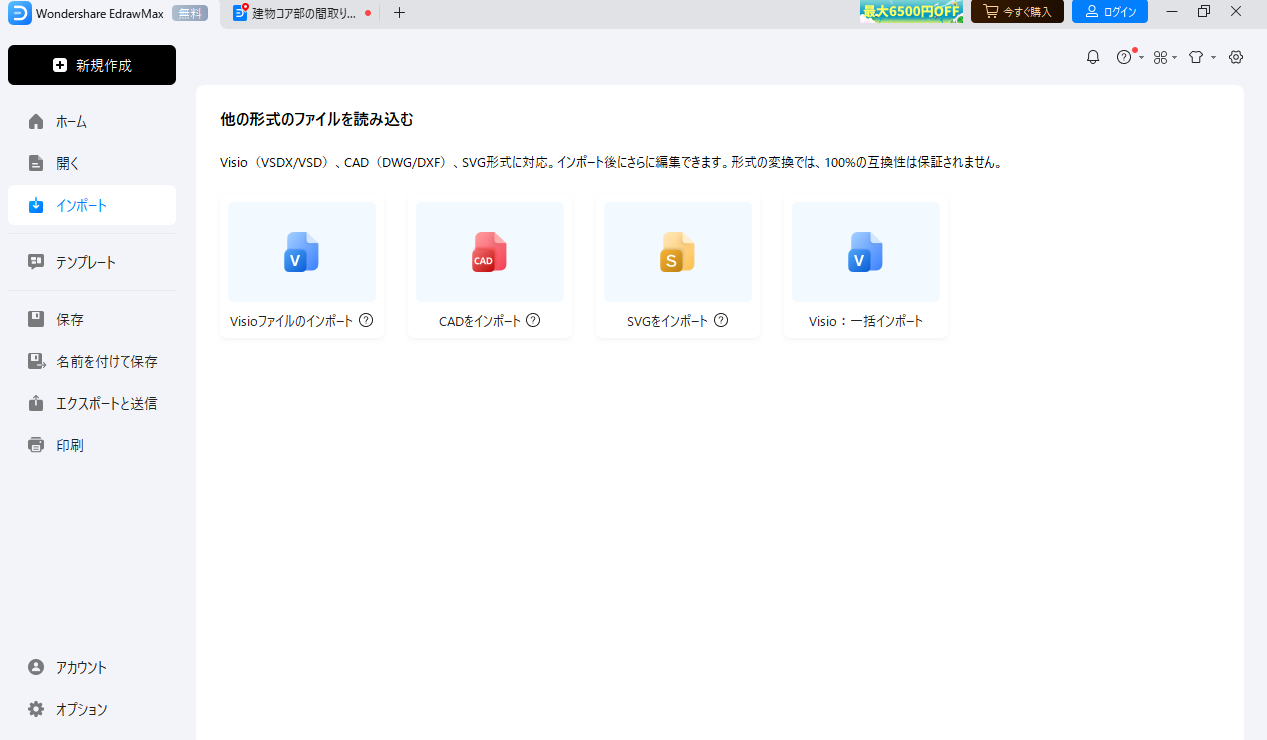

ここからは平面図以上の情報落とし込みより詳細な図面である平面詳細図作成におススメの図面作成ツール:EdrawMaxについて紹介します。

EdrawMax(エドラマックス)はWondershareが提供している作図や製図業務に特化したソフトウェアです。

ここからは、平面詳細図作成に適したEdrawMaxの機能についていくつか紹介していきます。

まず他のCADソフトのデータをインポート可能な点です。

平面詳細図では、より詳細な情報を落とし込む図面であり、多くの施工業者などとやり取りされる図面です。そのため、データでのやり取りが多いので、CADソフトを問わないやり取りが可能な点は非常に便利です。

次に便利な機能として、壁厚の設定が簡単に行えることです。

平面詳細図は壁の厚みについても正確に作図する必要があります。そのため、壁厚の寸法を入力するだけで壁を作成できるので作図時間の短縮につながります。

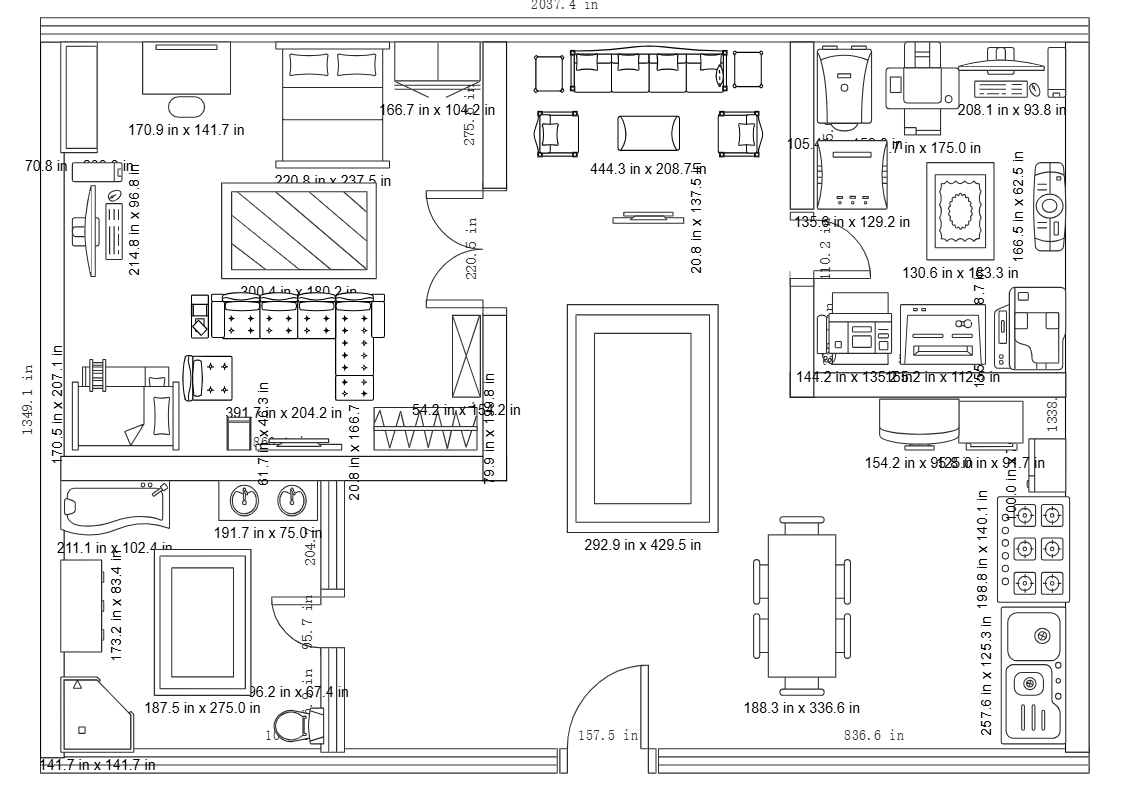

さらにライブラリによって、住宅設備機器や家具などのテンプレートがあるため、平面詳細図で表される部材を簡単に図面に落とし込むことが可能です。

このように情報量の多い平面詳細図作成において、EdrawMaxの機能は非常に便利なものが多いので、ぜひ一度無料の試用版からお試しください。

まとめ

今回の記事では、平面詳細図とはどのような図面で、図面のチェック方法や書き方について紹介していきました。

平面詳細図は、建築図面の中でも内容の濃い図面のひとつです。仕上がりや施工に直接影響する非常に重要な図面です。適切な図面チェックを行い、図面に不備がないように作成する必要があります。ぜひ今回の記事を参考に精度の高い平面詳細図に役立ててください。

【素材】