建築図面には多くの種類の図面があり、内部の状況を表す図面、外観を表す図面、構造を表す図面とさまざまです。

そんな各種図面の中で特に構造を表す図面のひとつに梁伏図があります。梁伏図は、建築物の軸組で重要な役割を果たす梁の状況を詳しく示した図面であり、構造の検討や施工に大きく関わる図面です。

今回の記事では、梁伏図はどのような図面で、その見方や書き方について詳しく解説していきます。

1.梁伏図とは

梁伏図は建築物の構造部分を上から見た状態の表した図面であり、梁や柱、基礎の状況を詳細に表しています。

建築物の構造を理解するために非常に重要な役割を果たす図面であるといえます。

梁伏図は建築図面の構造図面のひとつとされており、図面の種類によって表すヵ所が変わってきます。

そんな梁伏図の種類としては以下のとおりです。

・基礎伏図

基礎伏図は建築物の基礎部分の詳細を表す図面です。

基礎の形状やサイズ、アンカーボルトの位置などの情報が分かる図面となっています。

・床伏図

建築物の床組みを上から見下ろした状態を表した図面です。

床下部分の構造を表す図面であり、1階部分であれば土台や大引きなどの組み方などがわかる図面となっています。

・小屋伏図

建築物の小屋組み部分を上から見下ろした状態を表した図面です。

小屋組みの構造である、小屋梁や火打ち梁などの組み方がわかる図面となっています。

上記のように切り取る部分によって表す部分が変わってきますが、構造部分を正しく理解するために必要な図面となっています。

梁伏図で表される梁などの構造部材は、建築物の強度を保つために非常に重要な部材です。

その位置やサイズは建築物の耐震性や強度に大きく影響を与えます。

そのため、梁伏図によって適切なヵ所に適切なサイズの梁を配置する必要性があります。

建築物の安全性を確保するためにも重要な図面であるため、梁伏図についての正しい知識を身につけることも重要です。

2.梁伏図の読み方:符号、凡例と専門用語

建築物の構造において重要な役割を果たす梁伏図ですが、専門的な知識が必要な図面であるため、読み方や使用されている符号などを理解しておく必要があります。

そんな梁伏図の読み方や使用される符号などについて解説していきます。

梁伏図では、基礎伏図の場合は地中梁、基礎梁といった部分、各階の床伏図であれば床梁、小屋組みであれば小屋梁といったように、構造の部分の梁をメインに図面で表されます。

他の構造材についても表されるため、特定の記号を用いて各部材を示す場合があります。

・柱:C

・梁:G

・小梁:B

・間柱:P

・地中梁:FG

・基礎スラブ:FS

図面上では多くの情報が表記されるため、よりわかりやすい図面に仕上げるためにこのような記号を用いて部材の表現を行います。

これらの記号に合わせて、部材のサイズを数字で記入していくことで、部材の種類とサイズ把握できます。

〇〇×〇〇という形で幅と高さを表現し部材のサイズを表していきます。

その他に梁伏図では関連する専門用語を使用して打合せや図面の作成を行っていきます。

そんな梁伏図で使用する専門用語についていくつか紹介します。

・設計伏図:建築計画や構造設計に基づいて作成される梁伏図のことをいいます。

・伏図記号:伏図上で使用される形状や構造を示す記号のことをいいます。

・伏図読み:伏図に記載されている情報を理解するために、記号や図面上の表現を理解することをいいます。

専門的な図面であるため、上記のような専門用語などがありますので、梁伏図の知識と合わせて覚えておくといいでしょう。

3.梁伏図の書き方

ここからは構造図のひとつである梁伏図の書き方について詳しく解説していきます。

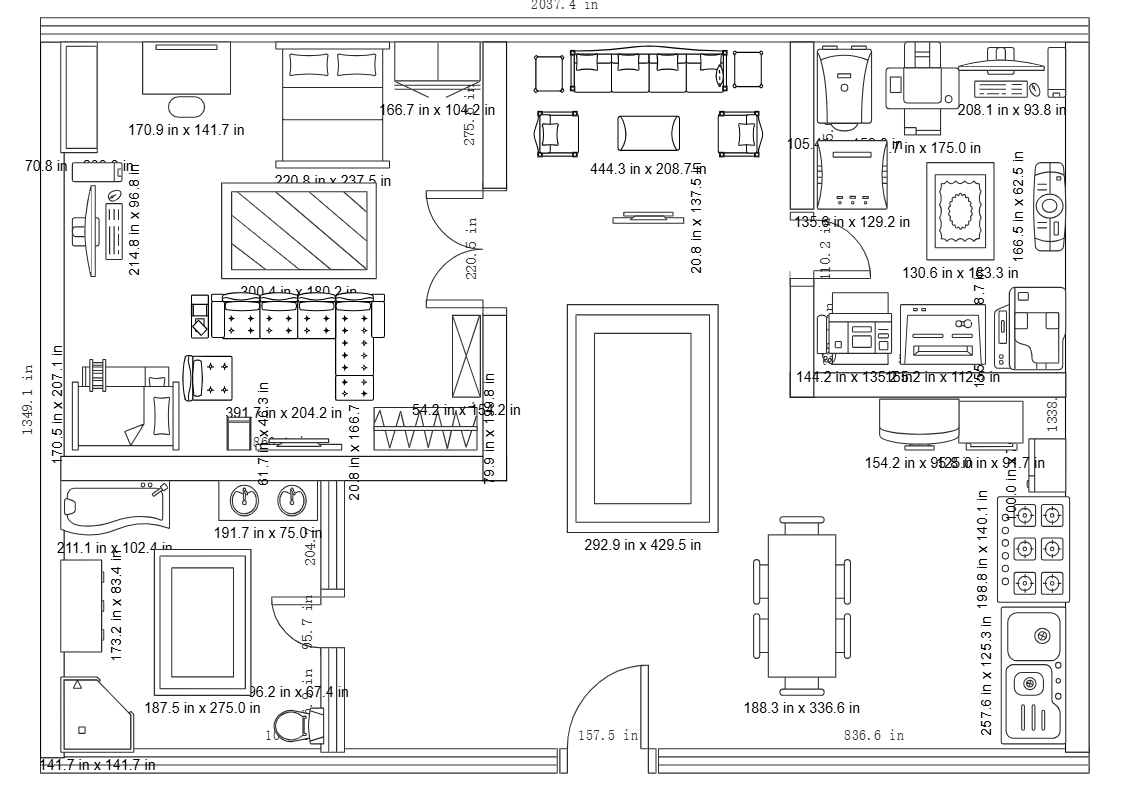

木造在来軸組工法で組まれる床梁伏図を例に書き方を解説します。

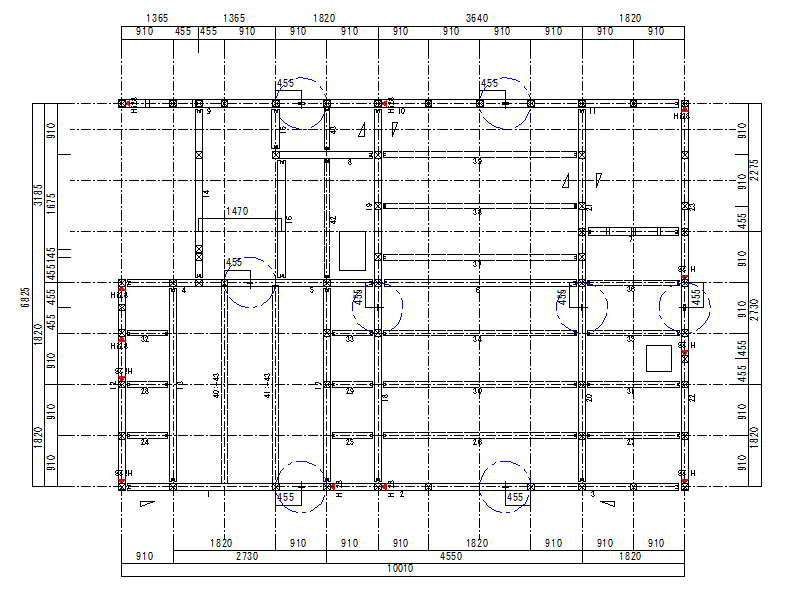

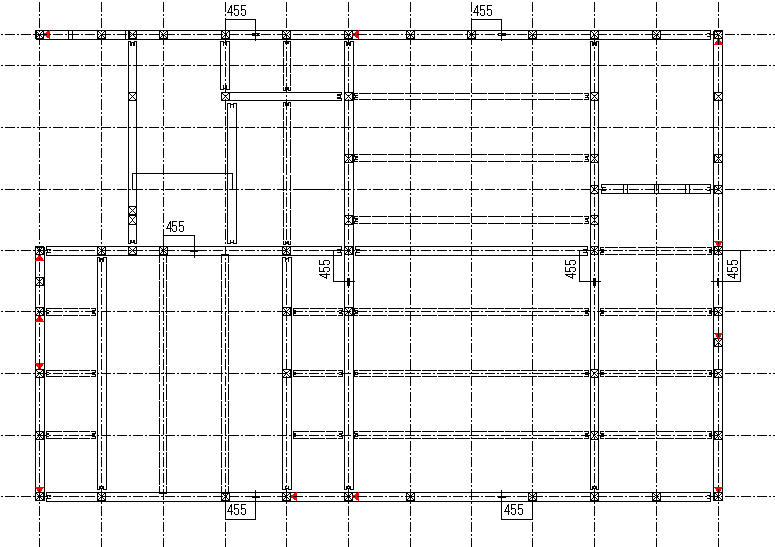

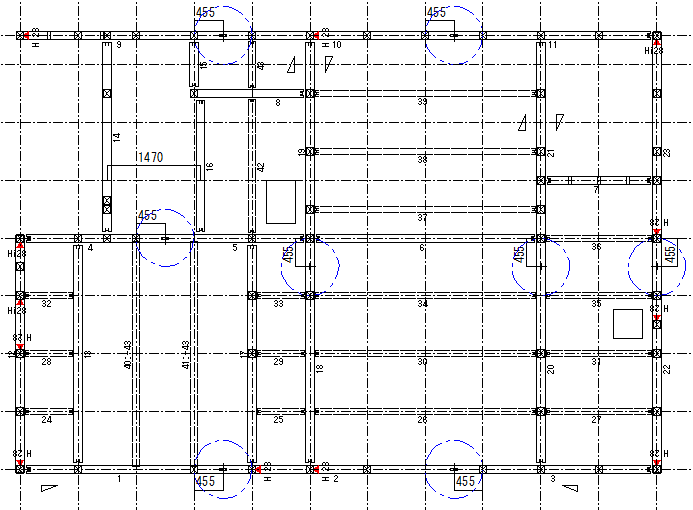

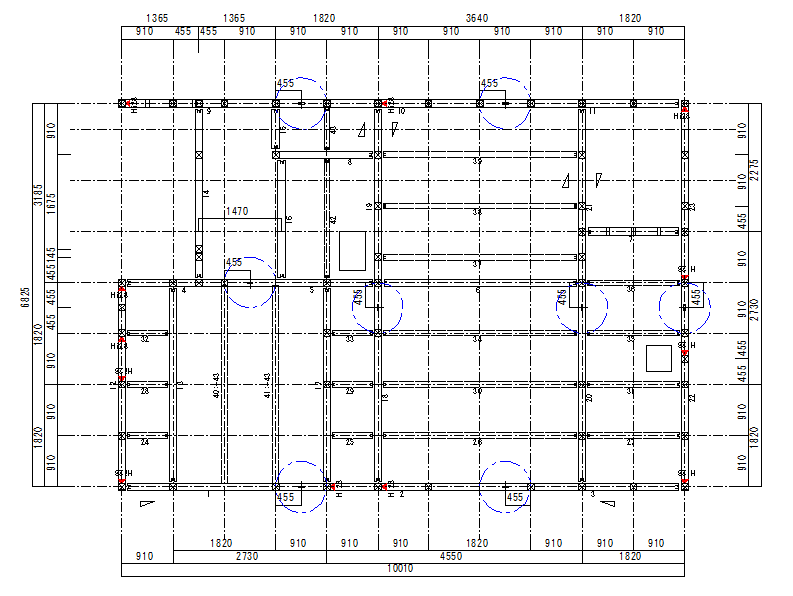

・基準線の記入

梁伏図ははじめに基準線の記入をしていきます。

これは後ほど記入していく梁などの構造部材の位置を明確にするものであり重要なものです。

木造であれば一般的に910mmの間隔で縦、横に一点鎖線などで記入していきます。

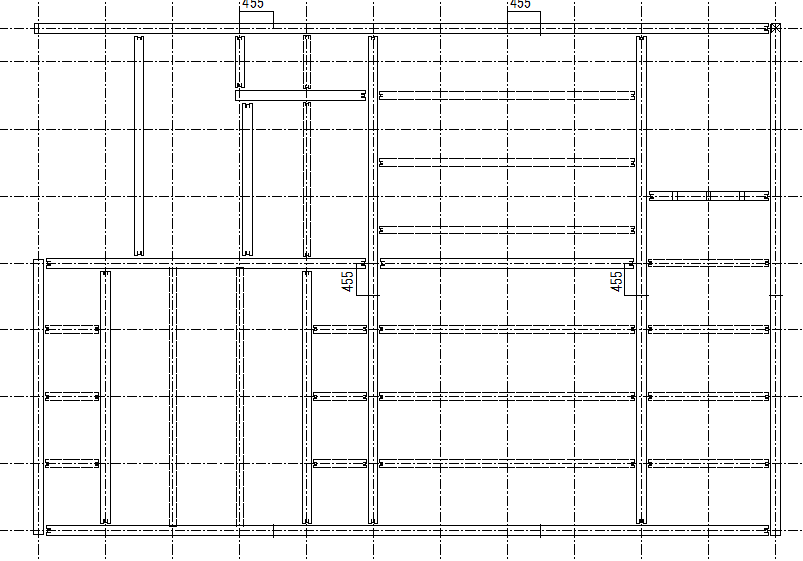

・床梁、小梁の記入

次に基準線をもとに床梁や小梁などの構造部材を記入していきます。

基準線からずれるものなどは寸法に注意して記入する必要があります。

床梁のサイズについても正確に記入していきましょう。

・柱位置の記入

床梁などの記入が完了したら柱を記入していきます。

柱は床梁の上にしか設置できないものであるため、基準線と床梁の位置を確認しながら設置していきます。

床梁のない所に柱の設置が必要な場合は床梁を追加して記入する必要があります。

・継手位置、金物設置位置を記入

床梁などの材料は材料を繋ぎ合わせて設置するため、その継手となる位置や金物を設置する位置の記入を行っていきます。

これらは、材料の拾い出しや施工を行う際に重要な部分であるため、漏れがないように記入していきましょう。

・床梁などの部材のサイズを記入

構造部材や金物などの記入が完了したら、各部材のサイズなどの詳しい情報を記入していきます。

これにより、どんな部材がどんなサイズで設置されるのかが明確になってきます。

・寸法を記入

最後に寸法を記入していきます。

寸法は書かれた寸法値によって、図面をわかりやすくしてくれる反面、記入の際に間違いが多い部分でもあるため、寸法記入は十分注意して行う必要があります。

上記が一般的な床伏図の書き方となってきます。

図面に落とし込む情報や内容については、さまざまな場合によって変わってくるため、図面作成の前に記載するべき情報などについてはしっかり確認して書き始めましょう。

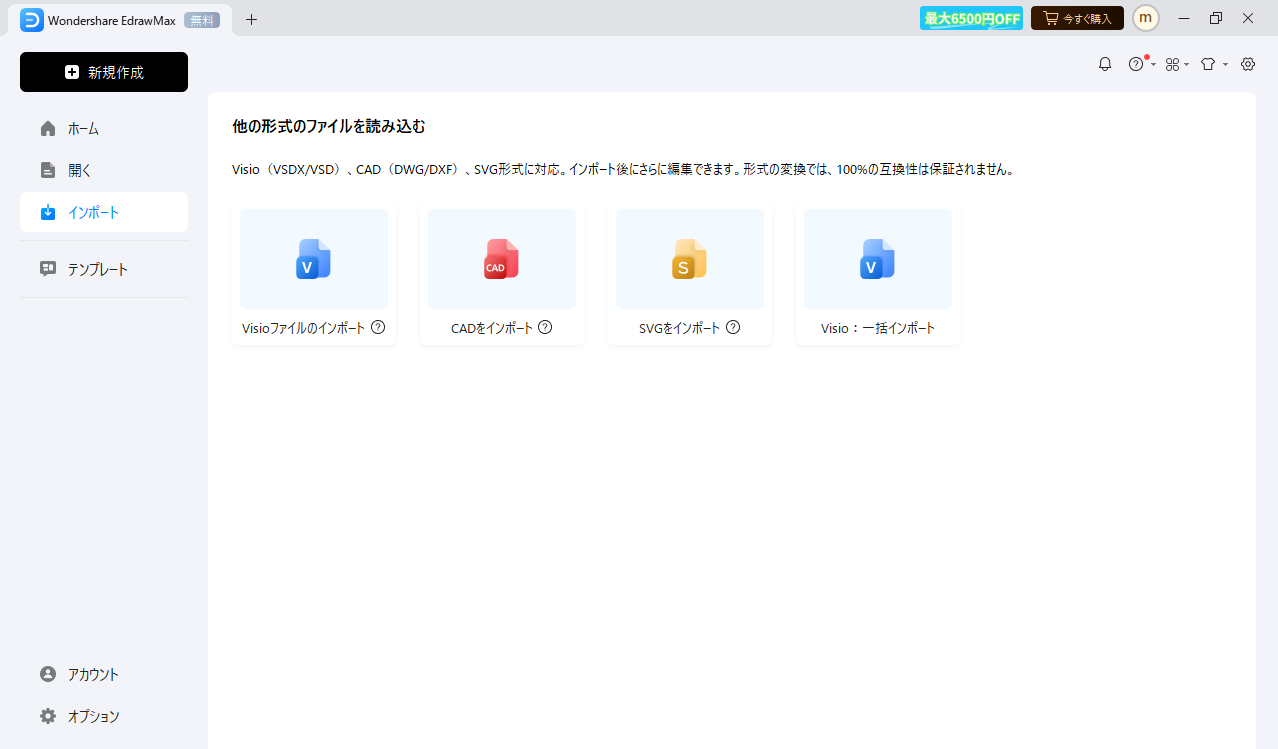

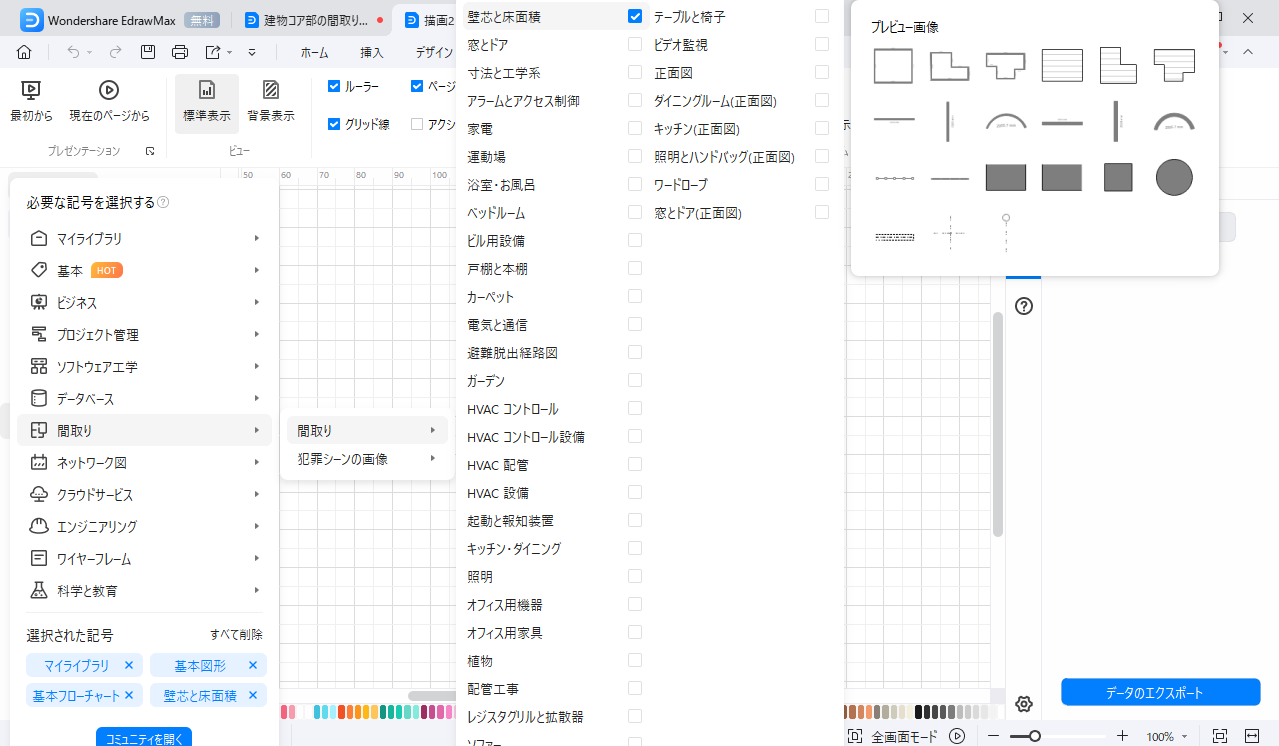

4.おススメの伏せ図作成ツールEdrawMax

ここからは梁の構造を表すために必要な梁伏図作成におススメの図面作成ツール:EdrawMaxについて紹介します。EdrawMax(エドラマックス)はWondershare(ワンダーシェアー)が提供している作図や製図業務に特化したソフトウェアです。

ここからは、建築物の構造を理解するために重要な梁伏図作成に適したEdrawMaxの機能についていくつか紹介していきます。

EdrawMaxでは、他のCADソフトのデータをインポートが可能となっている点が梁伏図の作成において役立ちます。

梁伏図は平面図などをベースに作成することも多く、さらに施工前のプレカットの依頼の際に他のCADソフトを利用する業者とのCADデータのやりとりを円滑に行えます。

その他に基本図形が多く種類があり、うまく利用することで作図時間の短縮を行うことが可能です。

いちから作図を行う必要がなくなるため非常に便利な機能です。

さらに図面をわかりやすく表現するめに線の使い分けが必要となってきますが、そんな線種の使い分けもEdrawMaxでは簡単に行えます。

実線や点線の使い分けだけでなく、色や太さの変更も行えるため、表現豊かな図面に仕上げることが可能です。

上記は多くの便利な機能の一部ですが、他にもたくさんの便利な機能があります。

基本図面のテンプレートなども豊富にあるため、参考に使用することも可能です。

便利な機能が豊富なEdrawMaxをぜひ一度使用してみてください。

まとめ

今回の記事では、梁伏図とはどのような図面であるかについてと、その見方や書き方について詳しく解説していきました。

豊富な種類の建築図面の中で特に構造図として重要な役割を果たす梁伏図。

その役割は構造部材である梁をはじめとした各部材の状況を正しく理解するための図面であり、建築物の耐震性や強度に影響を与える重要な図面のひとつです。

木造在来軸組工法を理解し正確な図面を書くことが必要となってきます。

梁伏図は図面作成の知識だけでなく、構造についての知識も必要な梁伏図を今回の記事を参考にぜひチャレンジして書いてみてください。