AI技術の進歩により、情報の整理方法や学習スタイルは大きく変化しています。中でもGoogleが開発を進めるNotebookLMは、ノートや資料を効率的にまとめ、AIを活用してアイデアを広げることができる新しいサービスとして注目されています。本記事では、NotebookLMの基本的な概要や具体的な使い方、さらに最新機能の一つである「資料を読み込んでマインドマップを生成する」方法について解説します。また、マインドマップの編集性を求める方向けに、PDFやWordなど多彩な形式に対応し、柔軟な編集が可能なEdrawMindもあわせて紹介します。

1. NotebookLMとは?

NotebookLMは、Googleが提供する実験的なAIサポートサービスで、主にドキュメントやノートをより深く、効率的に活用することを目的としています。もともとは学習者向けにノートの整理や要約を行うツールとして構想されていましたが、研究者やビジネスパーソンが専門知識を素早くまとめたり、プロジェクトのアイデアを発想したりする場面でも注目されています。

参照元:https://notebooklm.google.com/

NotebookLMを使うと、Googleドライブなどに保存された資料をAIが分析・要約し、わかりやすい形式で情報を提供してくれます。

例えば複雑な資料を一瞬でサマリに変換したり、特定のキーワードを含む部分を素早く抽出したりすることが可能です。さらに、質問形式で資料内容を確認できるインタラクティブな側面も魅力となっています。つまり、NotebookLMは「デジタルノート × AI」の力によって、情報収集から学習、そしてアイデア創出にまで役立つ革新的なプラットフォームといえます。

2. NotebookLMの使い方

2-1. アカウント登録と基本設定

まずNotebookLMを利用するには、Googleアカウントが必要です。アクセスが可能になったら、指示に従って初期設定を行い、Googleドライブとの連携を設定します。

ドライブ内の読み込ませたい資料やノートをあらかじめ整理しておくとスムーズです。

2-2. 資料の取り込みと自動要約

NotebookLMでは、Googleドライブに保存されたPDFやGoogleドキュメントなどのテキストをAIが解析してくれます。使いたいファイルを選択すると、ノートに自動要約を作成したり、関連キーワードをピックアップしたりしてくれます。これにより、煩雑な資料の中から重要なポイントを素早く把握しやすくなるでしょう。特に学術論文やレポートの要点整理などでは大きな時短効果が期待できます。

ソースをアップした状態、真ん中にソースの中身が表示される。

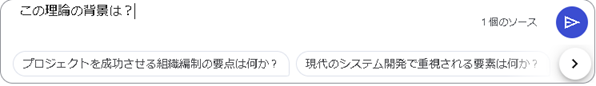

2-3. インタラクティブな質問回答機能

NotebookLMの特徴の一つが、質問回答機能です。AIに対して自然言語で質問すると、NotebookLMが読み込んだ資料をもとに回答してくれます。たとえば「この理論の背景は?」「統計データの主要な数値は?」といった、資料を読み込まなければわからない内容も瞬時に抽出して提示します。資料全体を隈なく読まなくても、欲しい情報をピンポイントで得られるため学習効率が格段に向上します。

チャットがこのように回答してくれます。

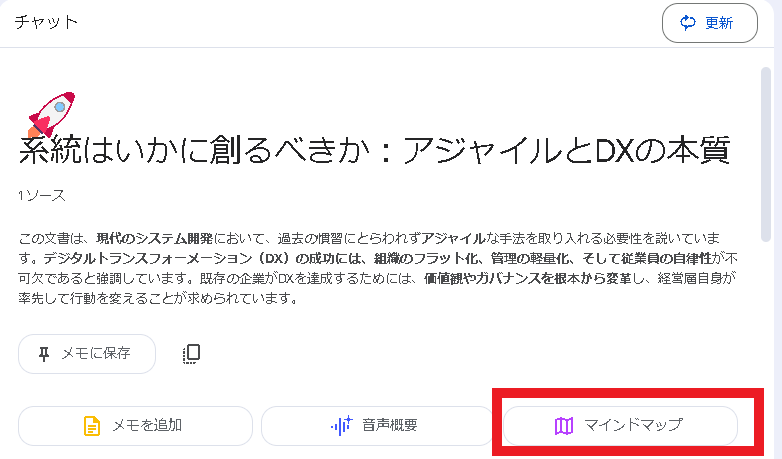

3. NotebookLMの新機能:資料を読み込んでマインドマップを生成

3-1. 新機能の概要

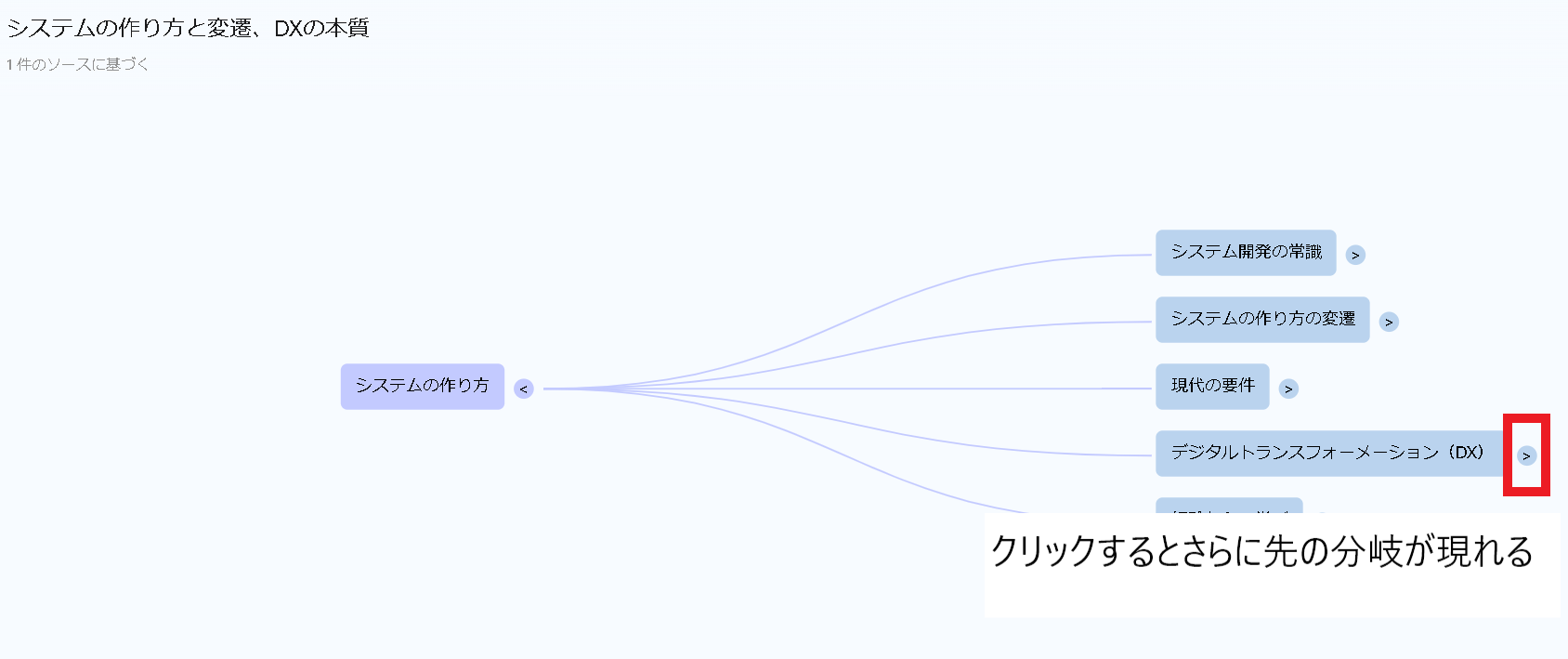

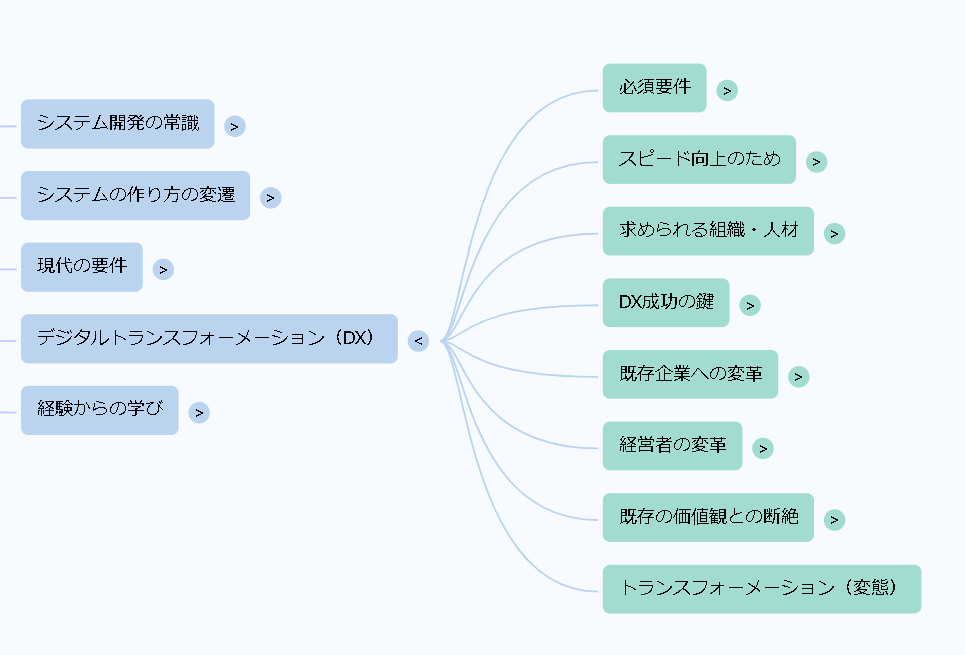

NotebookLMの話題の新機能として挙げられるのが、「資料を自動でマインドマップ化する機能」です。

この機能ではGoogleドライブ内の資料をAIが解析し、キーワードや章立てをもとに視覚的なマインドマップを自動で生成してくれます。

多くの人が手間と時間をかけて作成してきたマインドマップが、一瞬で作り出せる点は非常に革新的です。

3-2. 機能の利点

マインドマップは、情報を階層的に整理し、思考を可視化するうえで非常に効果的なツールです。NotebookLMの新機能を活用すれば、文章を読んで重要キーワードを拾い出す手間が省略されるうえ、項目間の関連性も自動で構造化されます。たとえば複数の論文をまとめる際、あるいは長いレポートの内容を一覧したいときなど、この自動生成マインドマップは、すばやく全体像を把握できる助けとなるでしょう。

3-3. 編集不可という制限

ただし、現時点でNotebookLMが生成するマインドマップは「編集不可」です。ダウンロードも可能ですが画像形式のため、生成されたマインドマップをそのまま閲覧して理解を深めるには問題ありませんが、後からノードを追加したり、階層を調整したりといった細かな修正はできないということです。これはAIによる自動化機能が中心であり、ユーザーが自由に編集するUIがまだ整備されていないためです。

3-4. NotebookLMのマインドマップ機能を補完する選択肢

そこで、より柔軟なマインドマップ編集が必要な場合には、別のツールを併用するという選択肢が考えられます。たとえばNotebookLMで要点を素早く把握した後、その情報を別のマインドマップソフトに移すことで、自由に改編したり、デザインや構造をカスタマイズしたりできるわけです。特に後述するEdrawMindのように、PDFやWordを直接読み込んでマインドマップを自動生成しつつ、さらに自分好みに編集できるツールは、NotebookLMの制約を補完する上でも非常に有用となるでしょう。

4. 資料をマインドマップ化するツール:EdrawMind

NotebookLMのマインドマップ生成機能は画期的ですが、「もっと細かい編集やカスタマイズをしたい」という要望を持つ方も多いはずです。ここでは、同様に資料をマインドマップ化できるうえに、自由度の高い編集機能を備えたEdrawMindをご紹介します。

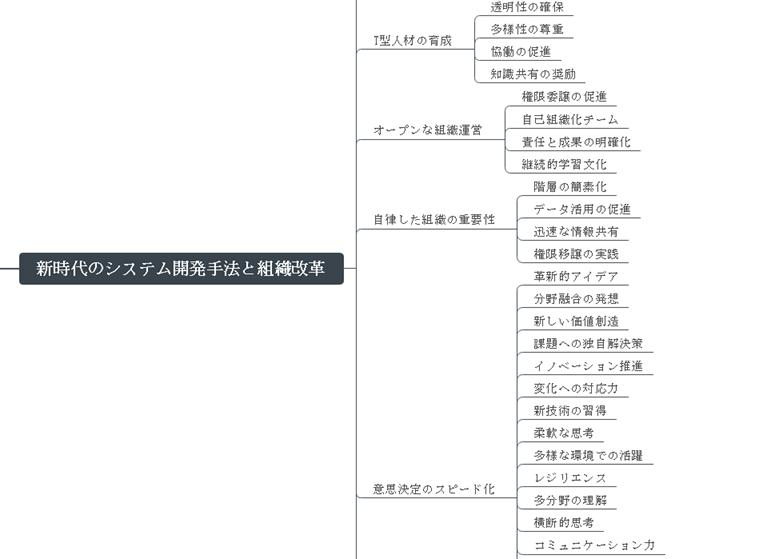

4-1. PDF、Wordからでも編集可能なマインドマップ

EdrawMindの最大の特徴の一つは、PDFやWord、さらにはその他の各種ファイル形式の資料から簡単にマインドマップを作成し、それを即座に編集できる点です。NotebookLMが生成するマインドマップは編集が難しいのに対し、EdrawMindでは生成した後も各ノードの位置や階層、テキストを好きなように変更できます。これにより、原文の意図を保ちつつ、チームのディスカッション内容や追加の気づきを反映させるといった柔軟性を確保できます。

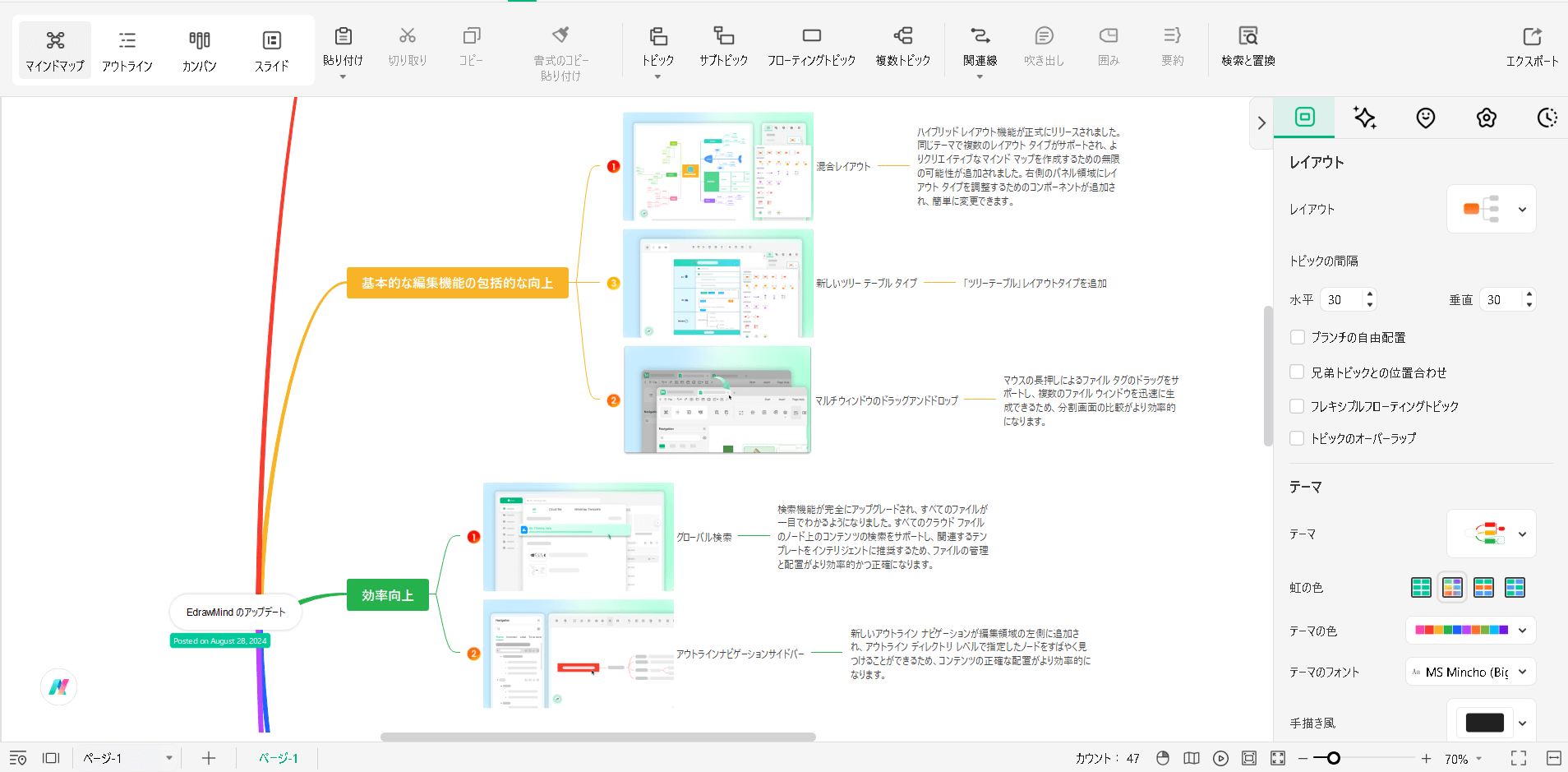

4-2. 高度なマインドマップ編集機能

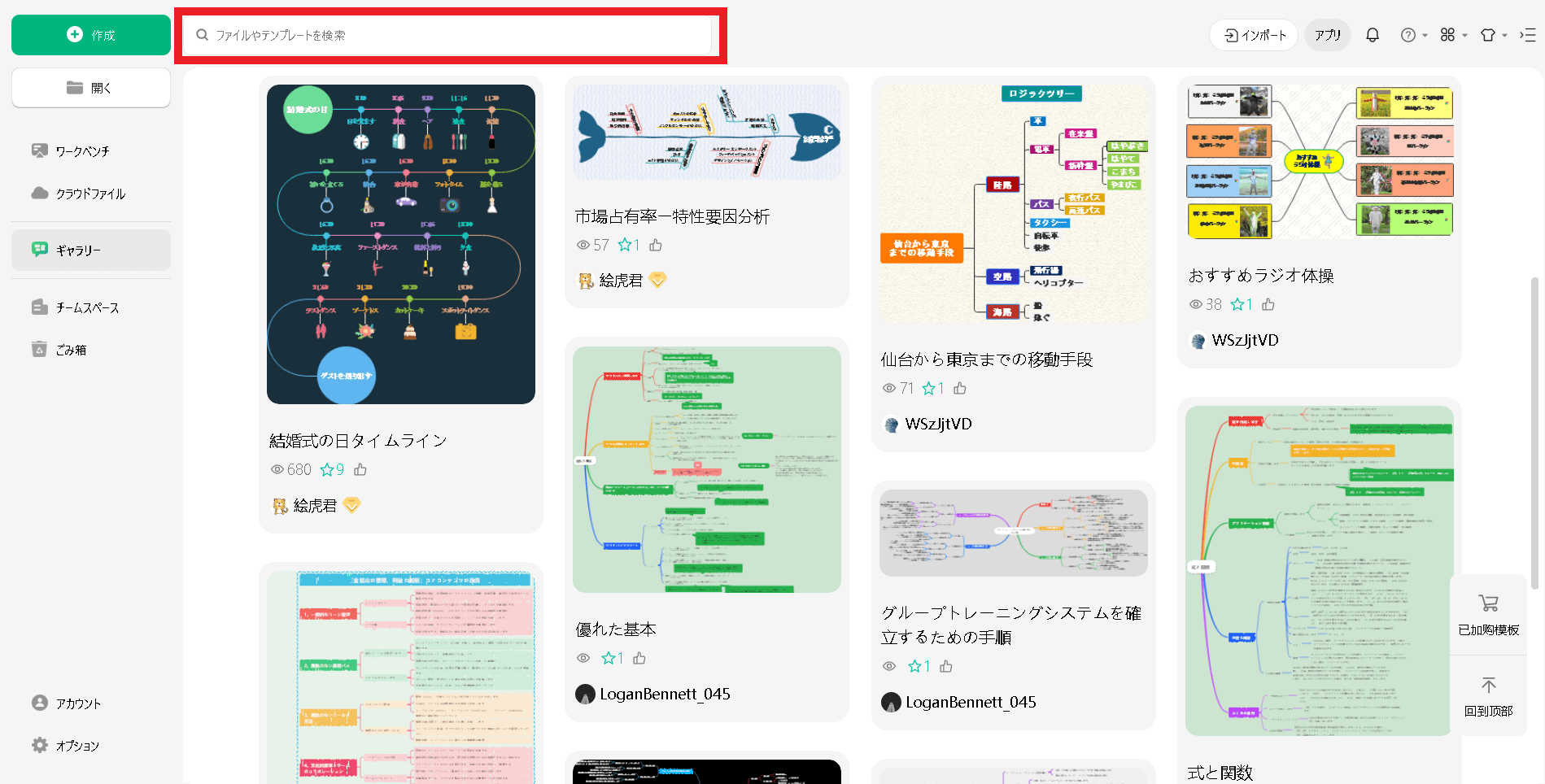

またEdrawMindには、多彩なマップレイアウトやアイコン、イラストを配置する機能が充実しています。赤枠で検索する事で、自分にマッチしたテンプレートが見つかります。 マインドマップのデザインや配色をカスタマイズできるだけでなく、ブランチの形状やノードのスタイルも自由に変更できます。 思考整理だけでなく、見やすさやプレゼンテーション性を追求することが可能です。アイデアを発散させ、あとで論理的に再構成する際にも、簡単にドラッグ&ドロップで操作できるインターフェースは大きな助けになるでしょう。

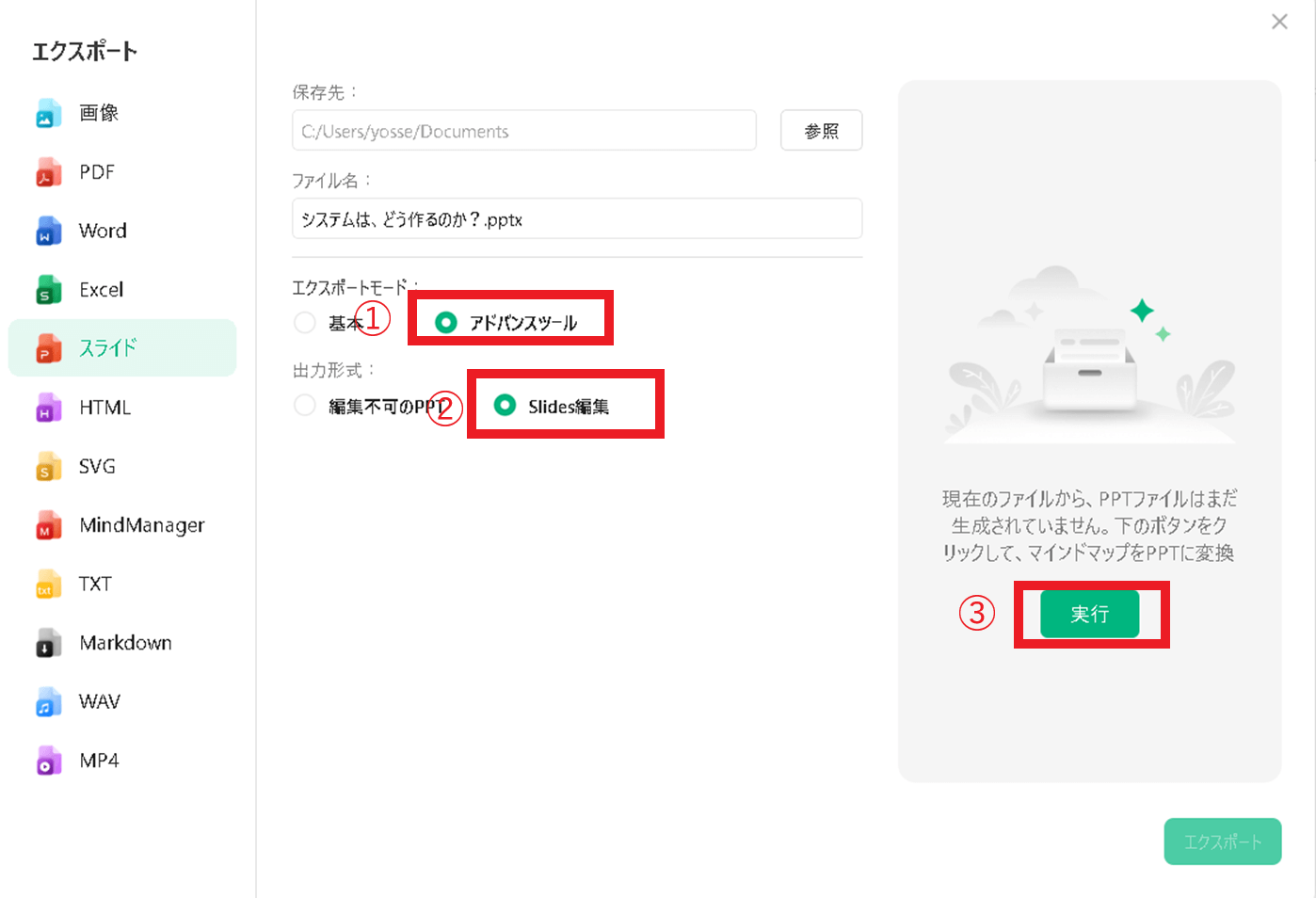

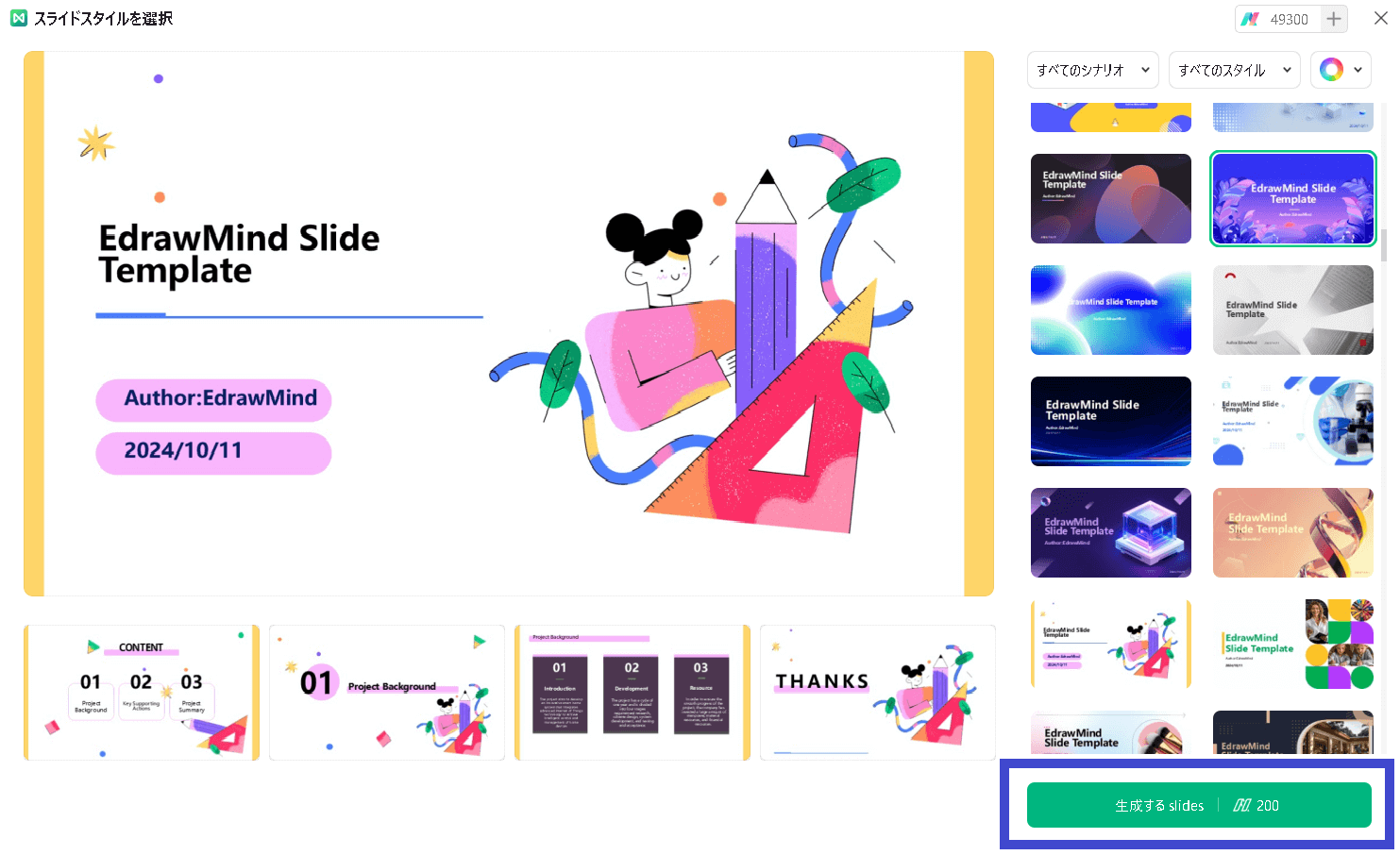

4-3. AIパワポ資料生成機能

EdrawMindでは、マインドマップの情報をもとにAIがパワーポイント形式の資料を自動生成してくれる機能も備えています。マインドマップで思考を整理したあと、それをプレゼン資料としてまとめたい場面では、この機能によって作業効率が格段に高まります。手動でスライドを作り直す手間を大幅に省けるため、大学のゼミや社内プレゼンなど、より早く説得力のある資料を作りたい場合に役立ちます。

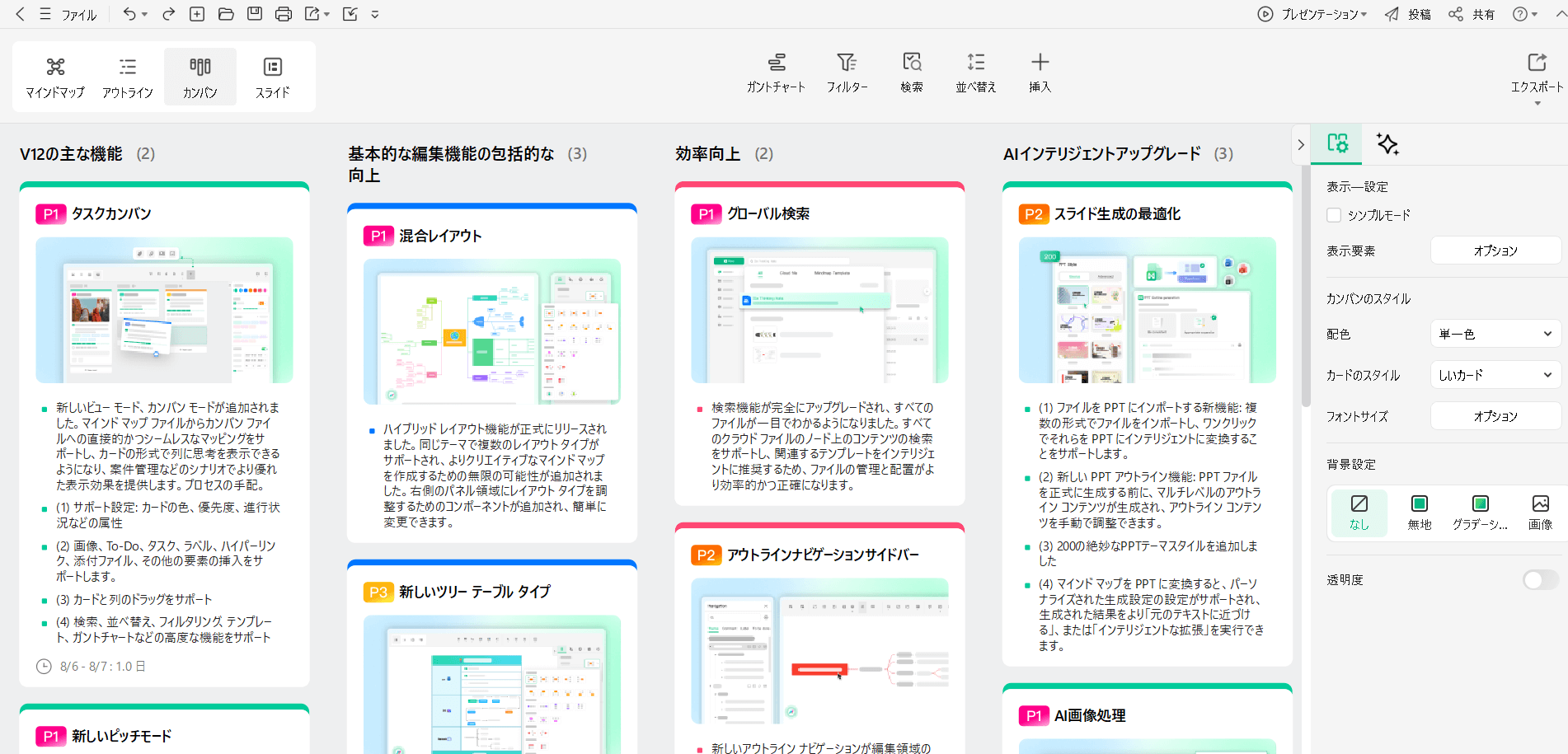

4-4. カンバンボード、ガントチャートなどのマルチ機能

EdrawMindは単なるマインドマップツールにとどまらず、プロジェクト管理に活かせるカンバンボードやガントチャートも利用できます。複雑なタスクの進捗を可視化し、期限や担当を管理するといった作業を一元化できるため、ビジネスシーンでも非常に重宝します。ブレインストーミングからスケジュール管理、さらにはチーム全体のタスク把握まで、これ一つで完結できる総合ツールとしての強みが大きいと言えるでしょう。

まとめ

NotebookLMは、AIを活用して資料を要約・分析し、さらにはマインドマップまで自動生成してくれる革新的なサービスです。しかしながら、現時点では生成されたマインドマップが編集不可であるという制約もあります。一方、EdrawMindであれば、PDFやWordなどの資料からマインドマップを生成しつつ、自由に編集を加えられます。さらにカンバンボードやガントチャート、AIを活用したパワーポイント資料の自動生成機能など、より多面的な活用が可能です。

NotebookLMで迅速に資料の重要ポイントを把握し、EdrawMindでさらに深い思考整理とビジュアル化を行う――こうした使い分けによって、情報活用の効率やアイデア創出のスピードを大きく高めることができるでしょう。マインドマップをより洗練させたい方や、チーム全体で資料の内容を掘り下げたい方には、EdrawMindの活用を特におすすめします。ぜひ自分のニーズに合ったツールを上手に組み合わせて、情報整理と学習の新たな可能性を広げてみてください.