1. 給排水図面とは?

そもそも給排水とは、建物内に水を供給する給水と、汚水や雑排水、雨水などを建物の外へ出す排水のことで、これらの設備のことを給排水設備と言います。給排水設備の主なものとして、水道管や排水管、給水タンク、貯水タンク、浄化槽、雨樋、スプリンクラーなどがあります。そして、この給排水設備について記載された図面が給排水図面です。給排水図面には、配管経路や管の大きさ、接続箇所など給排水に関する全ての情報が記載されています。

2. 給排水図面の種類

給排水図面にはいくつか種類があります。

・建築図:建物の設計や施工に必要な情報を図や記号で表した図面。寸法や設備の詳細、給排水設備や電気設備、空調設備などの詳細な情報が記載されている。

・意匠図:建物全体の形や間取りなどの見た目やデザインを記載した図面。配置図、平面図、屋根伏図、立面図、断面図などがある。

・建築構造図:建物の構造に関する図面。柱や梁といった部材や接続部の形など、建物を建てるための情報が記載されている。

・空調設備設計図:温度や湿度、空気の流れなどを調整する空調設備の種類や配置、配線、配管などを記載した設計図。空調設備に関する情報が記載されている。

・電気設備設計図:コンセントやスイッチなどの電気部品と電気設備を繋ぐ配線を記した図面。配線以外に、電気設備を設置する建物の大まかな広さや高さなども記載されている。

・建築躯体図:建物の骨組みである躯体部分や、構造を書いた図面。壁や床、柱や梁、屋根、階段などの高さや幅、長さ、種類などが図面に記載されている。

・系統図:設備を系統ごとに記した図面。設備の位置関係や配管の順序などが書かれている。電気系統図や配管系統図などがある。

・建築詳細図:設計計画したものの中で、重要な部分やわかりにくい点を図や文章で詳しく書き表したもの。材料や納まり寸法、仕上げ方法などが記載されている。また、一般の図面は縮尺が1/100であるのに対し、詳細図は1/50、1/30、1/20などの縮尺で書かれる。

・取り合い調整図:建築物や構造物の施工において、工程や工種変わり目、部材の接合部、構造部材と化粧材の接点などの寸法や取付手順、方法、材質などを調整するための図面。

これらの図面は使用するタイミングや工程が決まっていて、タイミングに合わせて図面を用意する必要があります。

3. 給排水図面を書くときの注意点

図面を作成する際は、誰が見てもわかりやすく、施工性の良い図面を書くことが大切です。作図が遅れると作業工程に支障が出る恐れがあるため簡単でシンプルな図面作成を心がけましょう。他に挙げられる図面作成の際の注意点を3つ解説します。

①平面図や立面図を使い分ける

平面図の作成は、断面の納まりを把握して記載しましょう。配管の交差部や接続部など、高さ関連の納まりが理解しやすいような整理された図面が理想です。また、平面図では表現が難しい箇所は断面図や立面図に詳しく記載しましょう。

②他の設備や建築工事との関連性を確認し、整合性のある図面を書く

建築基準法などの関係法規を十分に理解し、保守保全に必要な場所や、開口、点検口を確保したり、工事区分や関連工事を記載したりすることも大切です。

③納まりを良くしたい場所は図面情報を記載する

納まり(仕上がり)を良くしたい場所は、関連する他の設備情報についても図面に記載しておくことで、現場の調整がスムーズに行えます。

このように図面を書く際の注意点を理解して、作図に臨みましょう。また、作図が遅れ作業工程に支障が出ないように、十分に余裕を持って図面作成するとともに、完成後に手直しや修正がないように注意することも大切です。

4. 給排水図面を書く手順

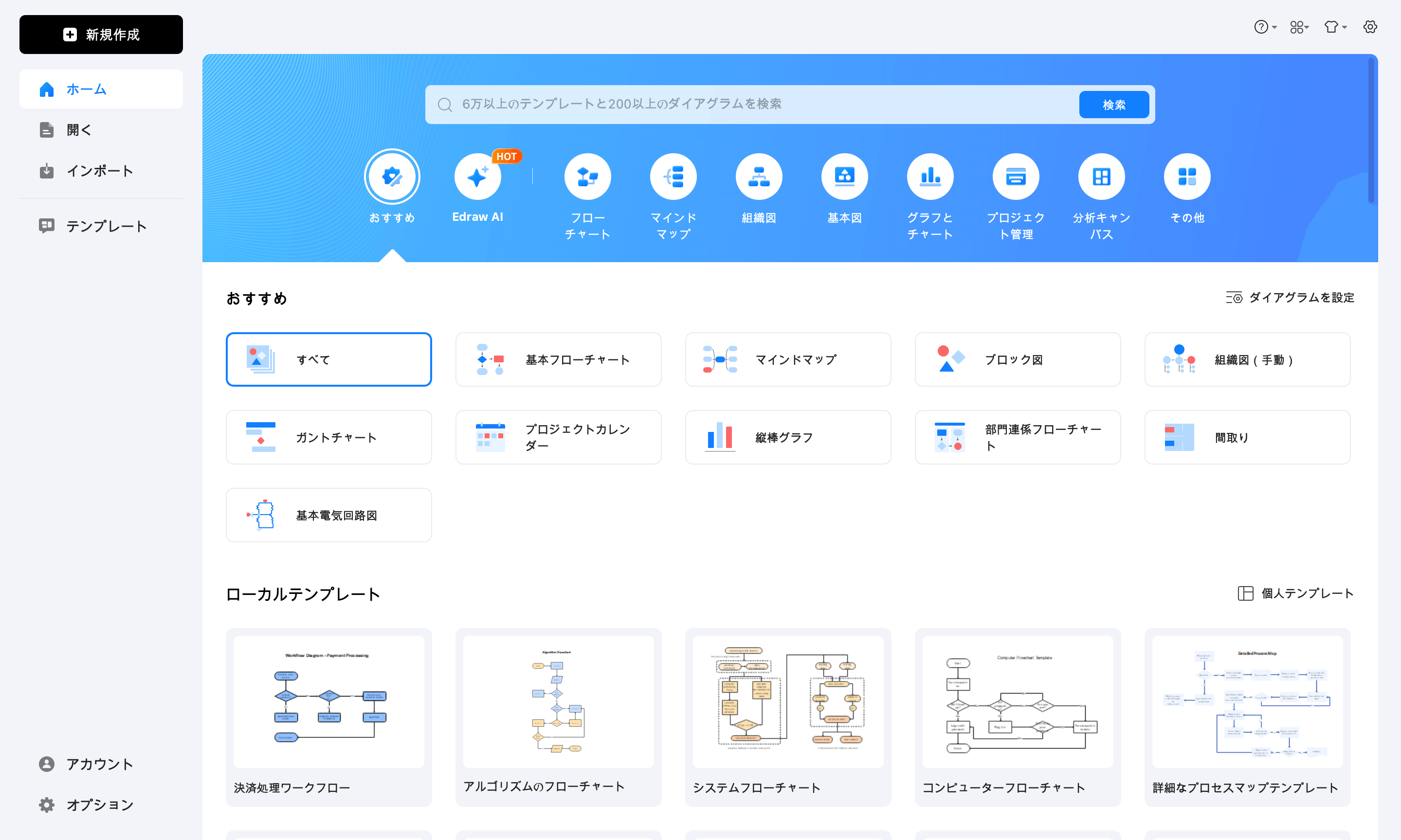

EdrawMaxを使って給排水図面を書く手順を解説します。図面を作成する前に、指定された書式やサイズを確認しましょう。

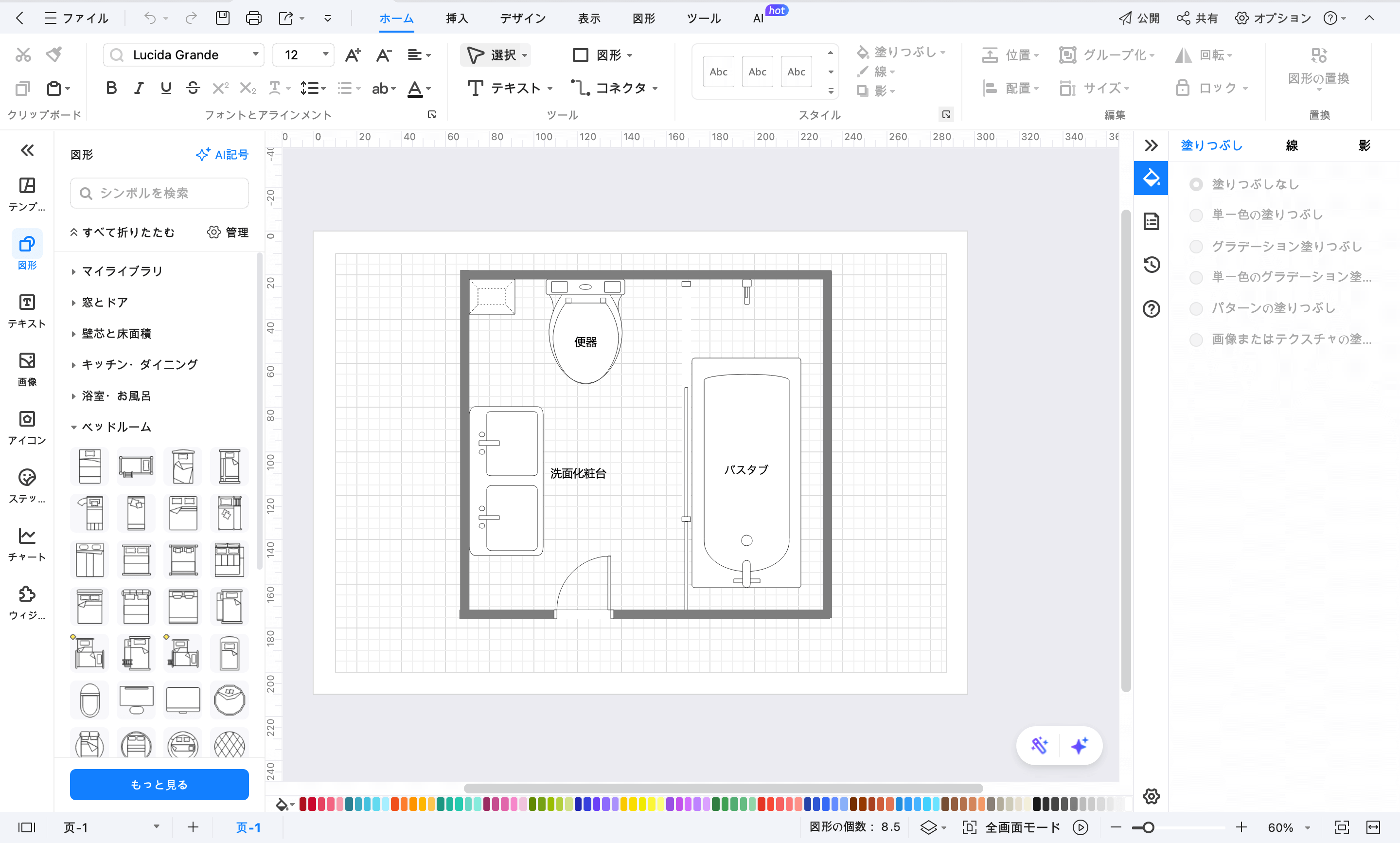

Step1.テンプレートを選ぶ

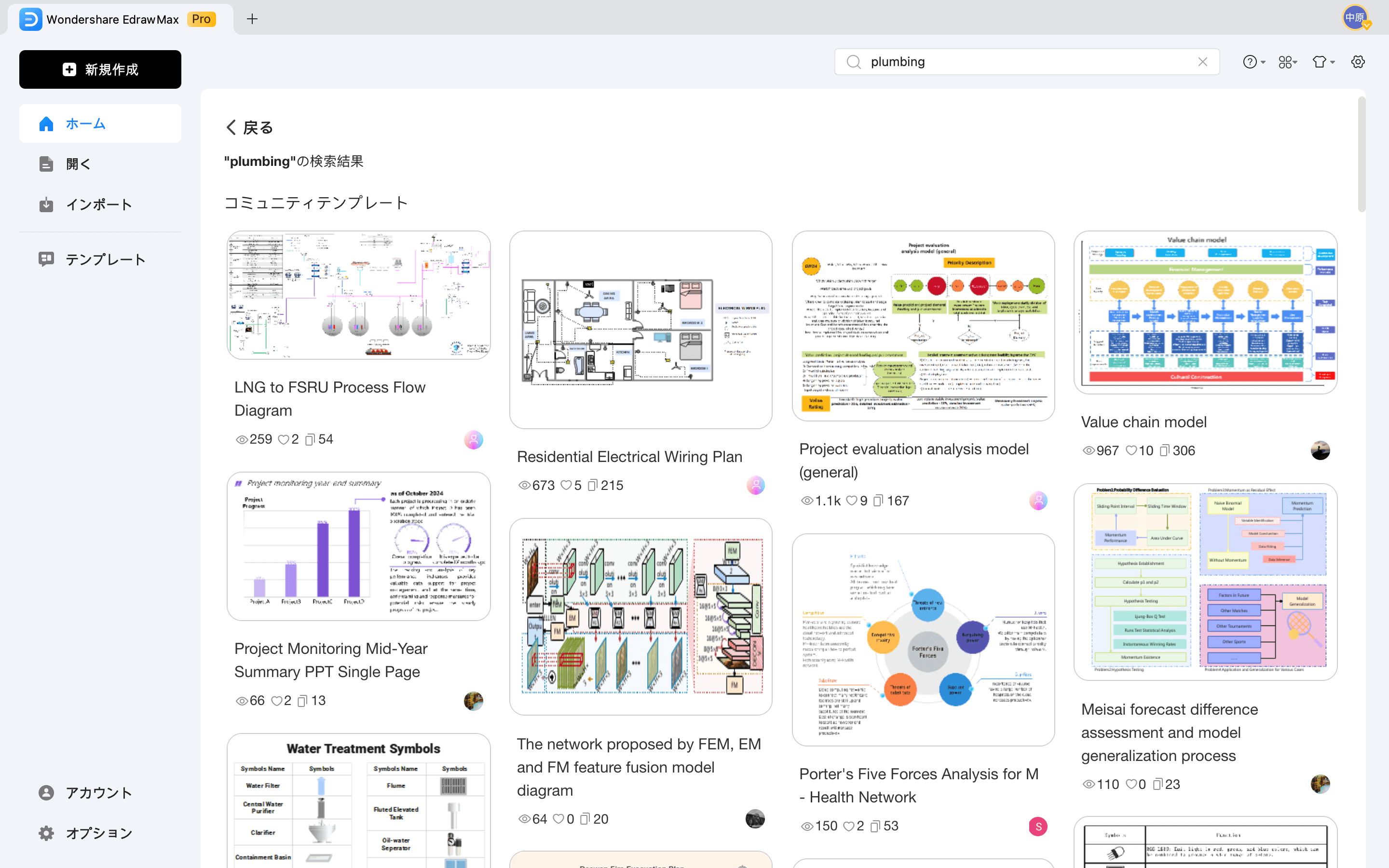

ホーム画面の検索欄で「plumbing」と検索します。

検索結果で出てきたものの中からお好きな図面を選びましょう。

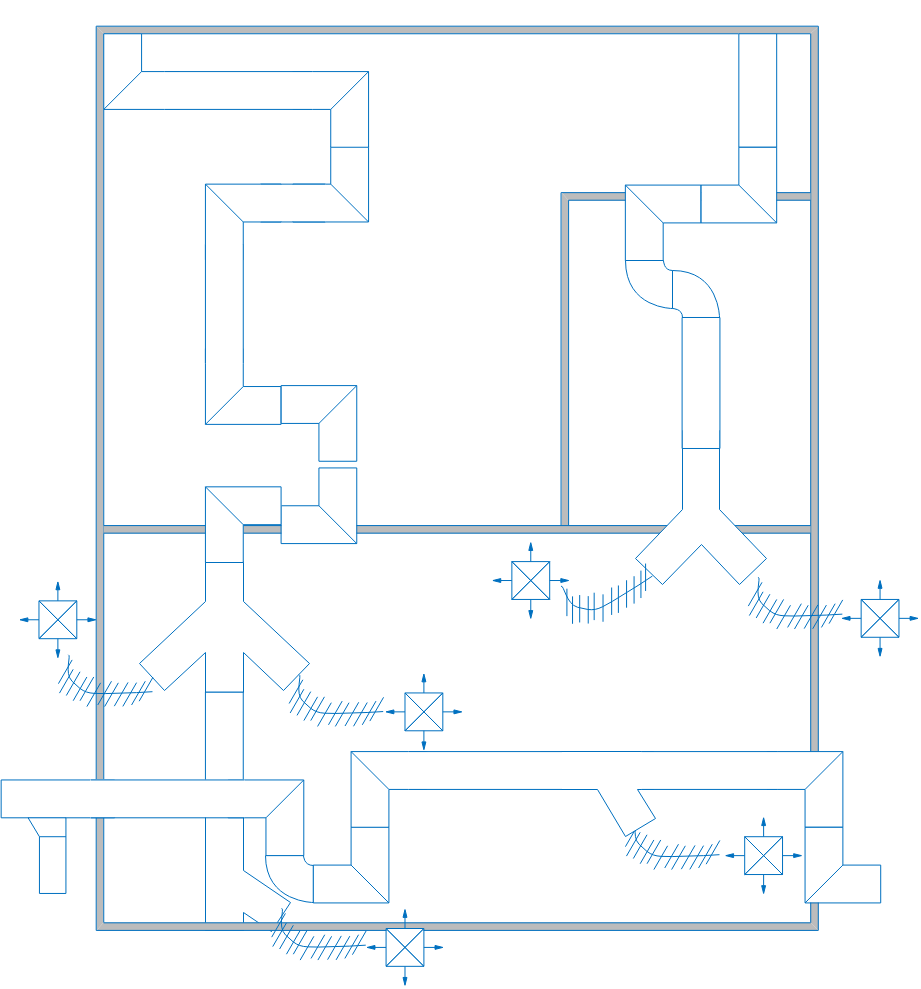

今回はこちらの図面を使用していきます。

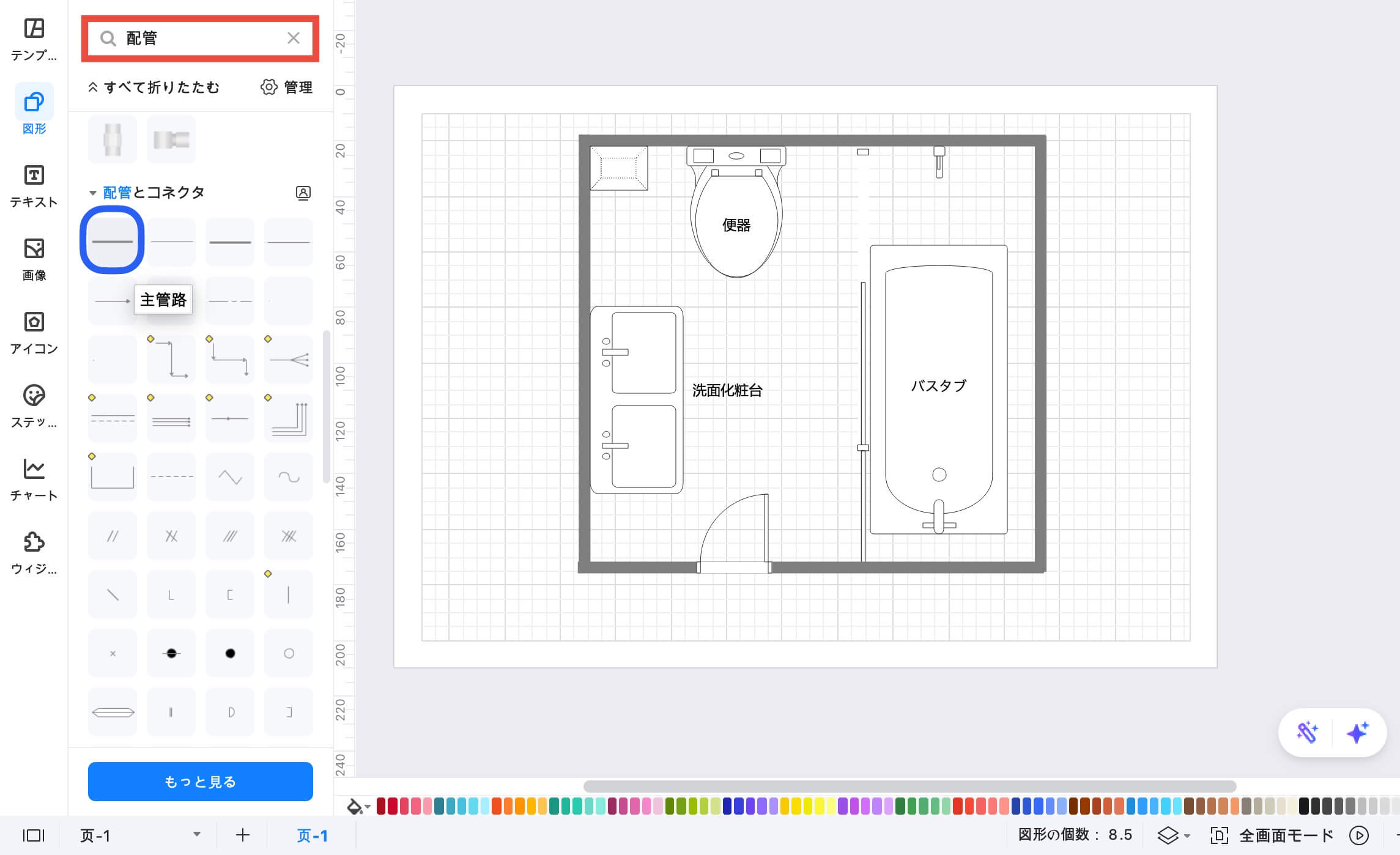

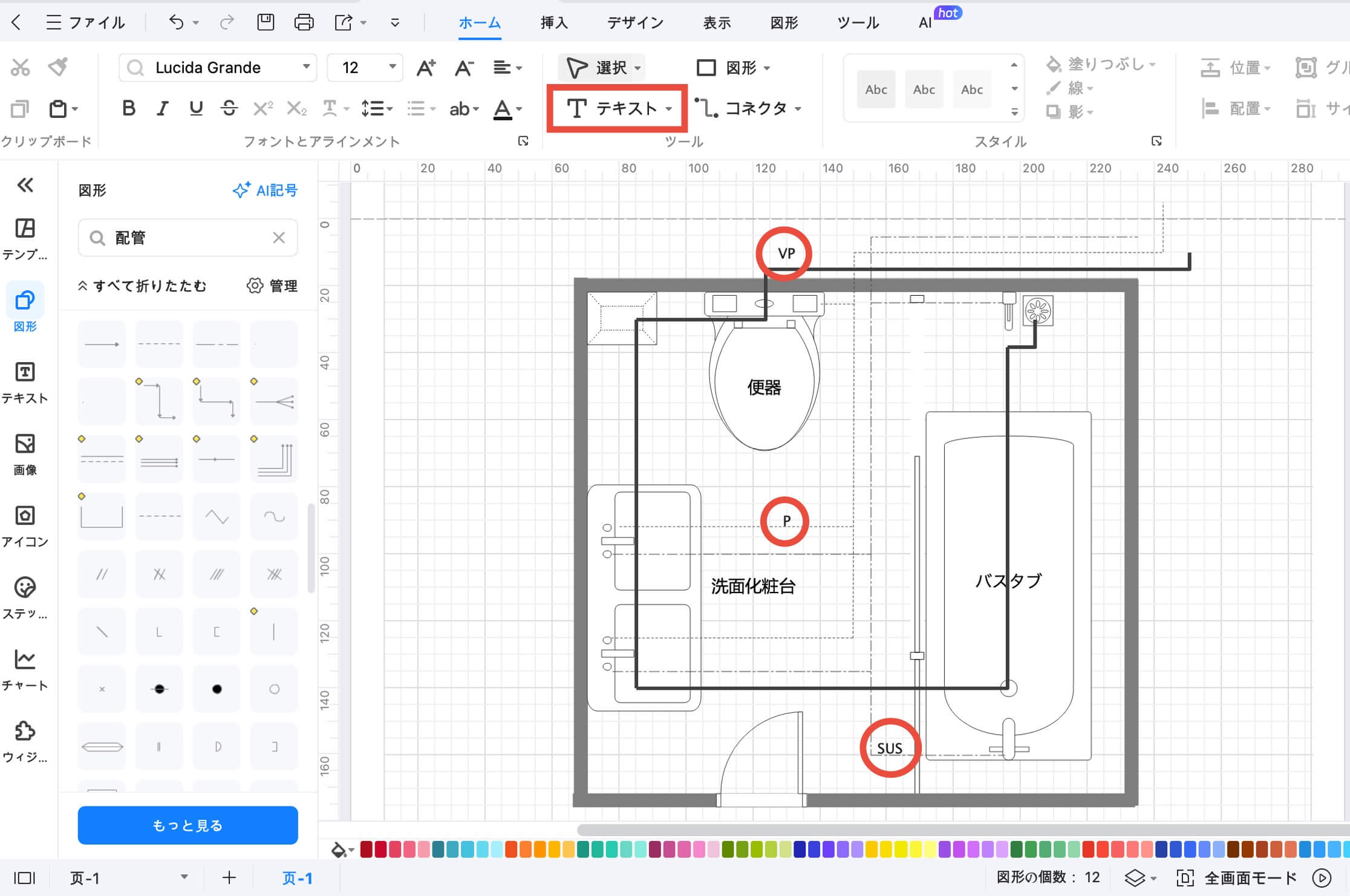

Step2.配管を記入する

左側の検索欄で「配管」と入力すると配管に関する図形が出てきます。青印の主管路を今回は雑排水管として書きます。

排水管が必要な所を通る雑排水管の経路を記入したものがこちらです。

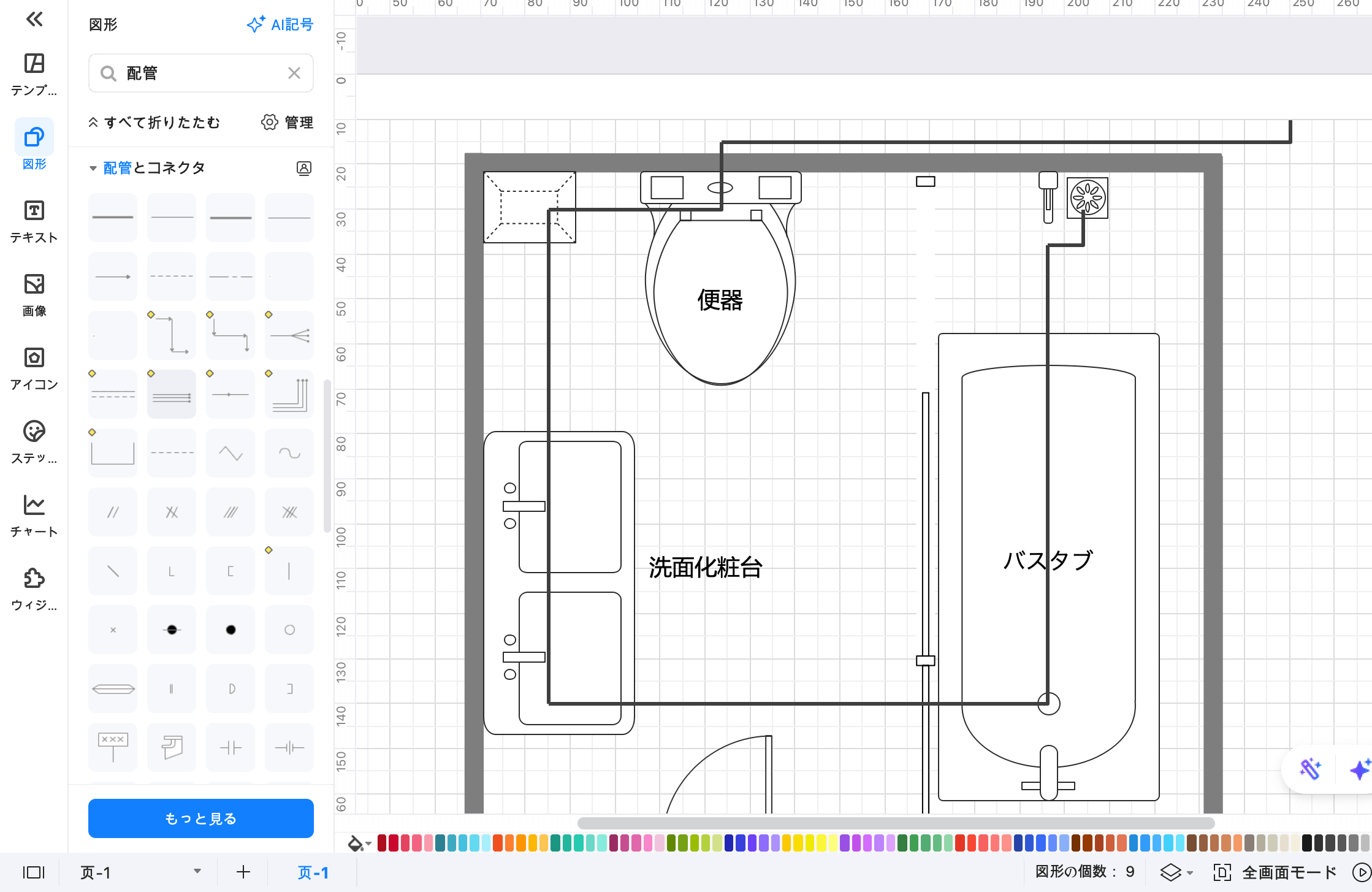

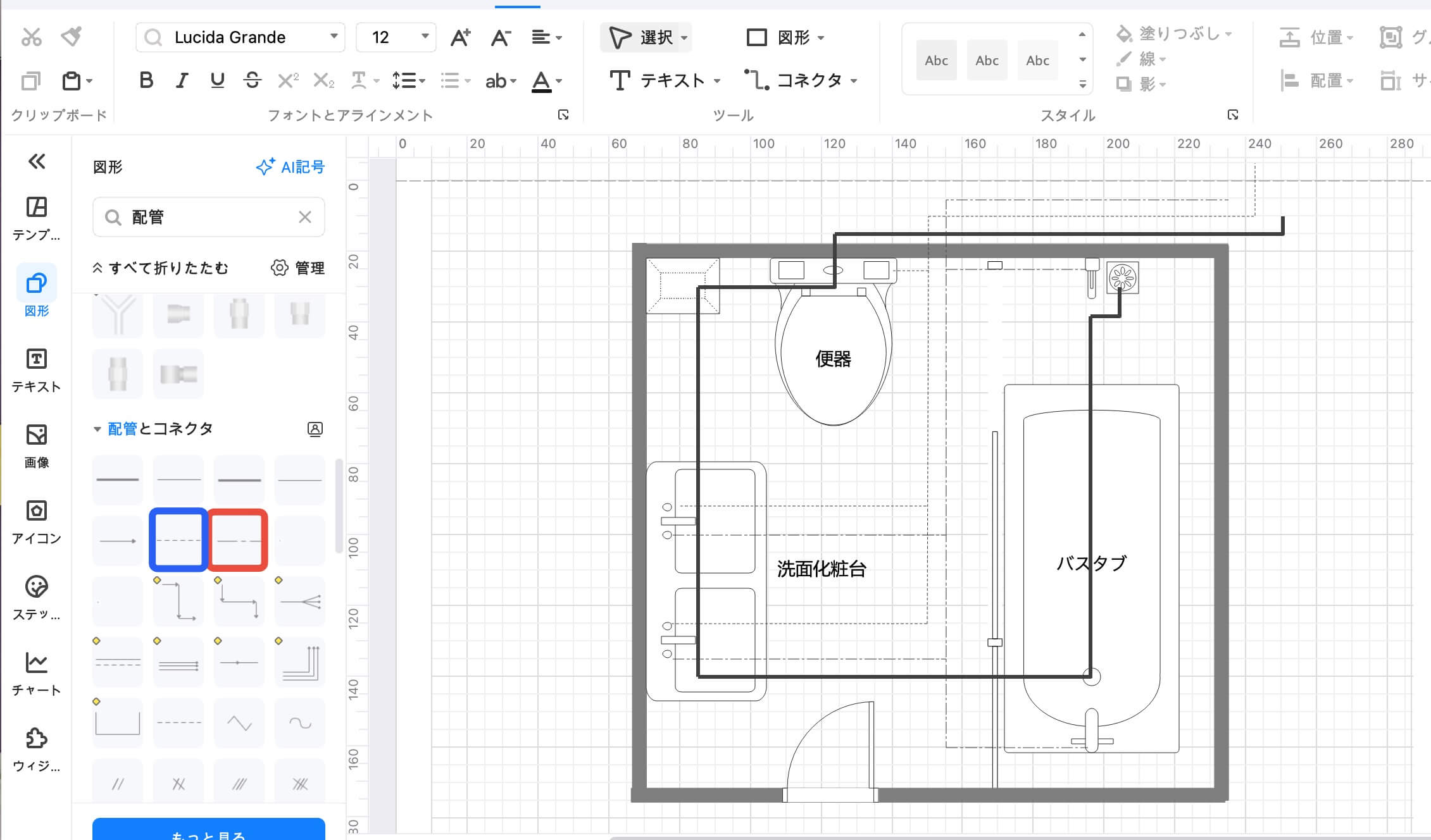

同じように給水管、給湯管の経路も書いていきます。

青でマークしてある図形で給水管、赤でマークしている図形で給湯管の経路をそれぞれ記入したものがこちらです。どの配管も図形を繋ぎ合わせて経路を作成しました。

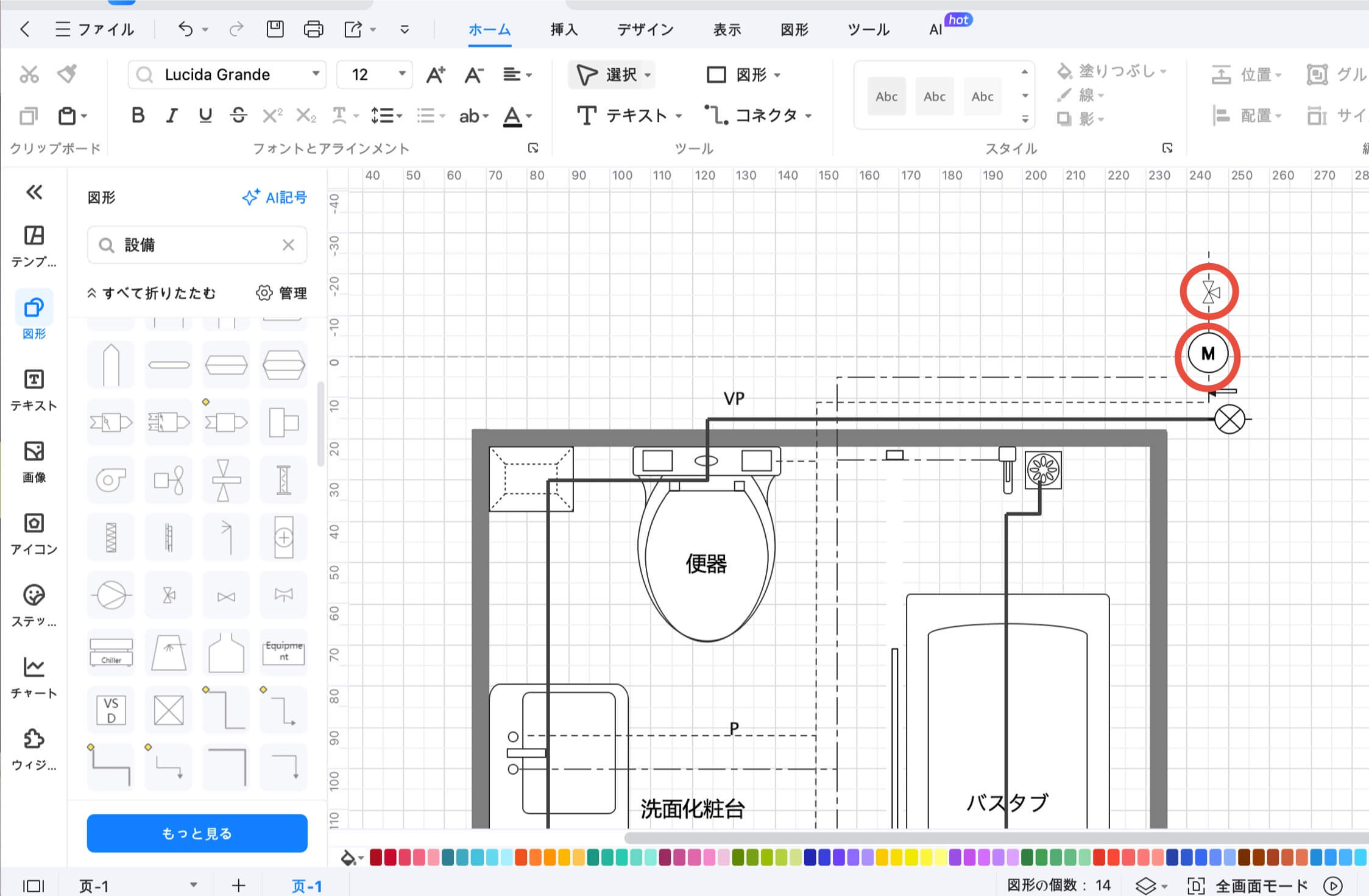

Step3.分岐や継手、材料を記入する

分岐や継手の部分には記号を用いて、どの材料を使うのかわかるように記入します。

配管図で使用される配管の種類を表す記号をまとめました。

・排水用塩ビライニング鋼管→DVL

・ステンレス鋼管→SUS

・鋳鉄管→CI

・鉛管→L

・ビニル管→V

・ポリエリレン管→P

・コンクリート管→C

・硬質ポリ塩化ビニル管→VP

これらの記号を配管図形の上に記入します。

テキストでそれぞれ材料の種類を記入しました。

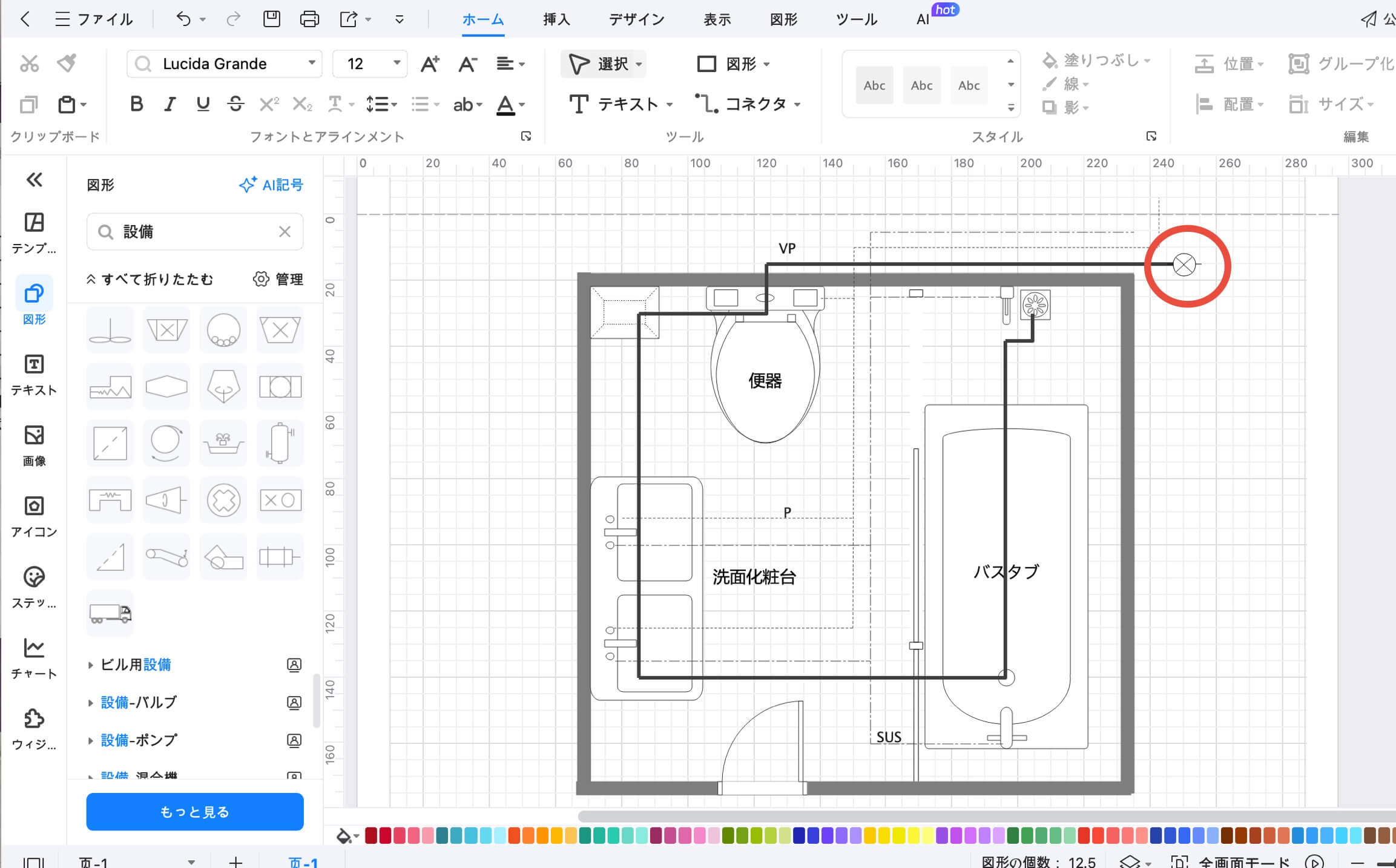

Step4.排水や雨水の桝の位置、接続配管を記入

屋外に配管を設置する場合は、排水桝や雨水桝の設置が必要です。これらはメンテナンス時などに使用するために設置するものです。

上図は排水桝を配置したものです。

Step5. 水道メーター、止水栓を記入

給水配管は道路の下にある給水本管から敷地内へ分岐して配管を引っ張っています。そのため、水道メーターと止水栓の設置場所を記入する必要があります。

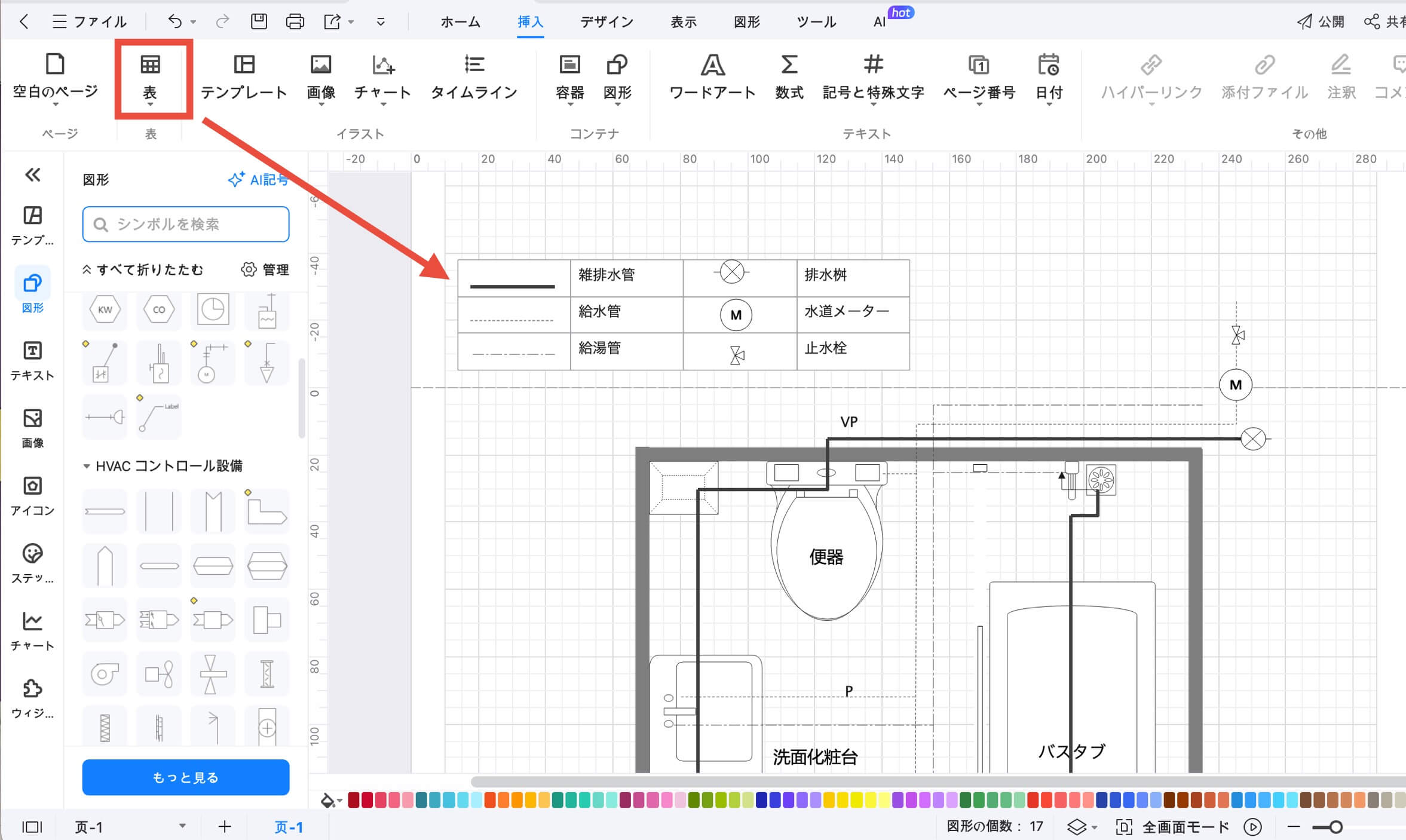

Step6.凡例作成

作図が終わったら、図面で使用した記号などを表にまとめてわかりやすくします。凡例を作ることで、作図した人と図面を見た人の認識が一致します。

上のメニューにある表から必要なマスを指定して上図のような凡例を作成します。

このようにして給排水図面を作成していきますが、案件によって図面の書き方や記載する情報は変わります。事前にしっかり確認して図面に記載すべき情報は全て記載しましょう。

5. 給排水図面作成に関するよくある質問

Q1:マンションや4階建て以上の建物の場合、上下階との配管の繋がりはどの図面に記載しますか?

A:系統図に記載することで、全体を把握しやすくなり、給排水の計画を立てやすくなります。系統図には管の口径と種類、弁類、ポンプタンクなどの設備機器、水道メーター、引き込み口径などを記載しましょう。

Q2:給水管と排水管を同じ場所に埋設する場合、どちらを上に書きますか?

A:給水管と排水管が平行して埋設される場合は、給水管と排水管の間隔を500mm以上空け、給水管が上になるよう埋設します。そのため、図面でも給水管を上側に記載しましょう。

Q3:図面を書く手順にあげた配管や継手以外に、図面で使用する記号はありますか?

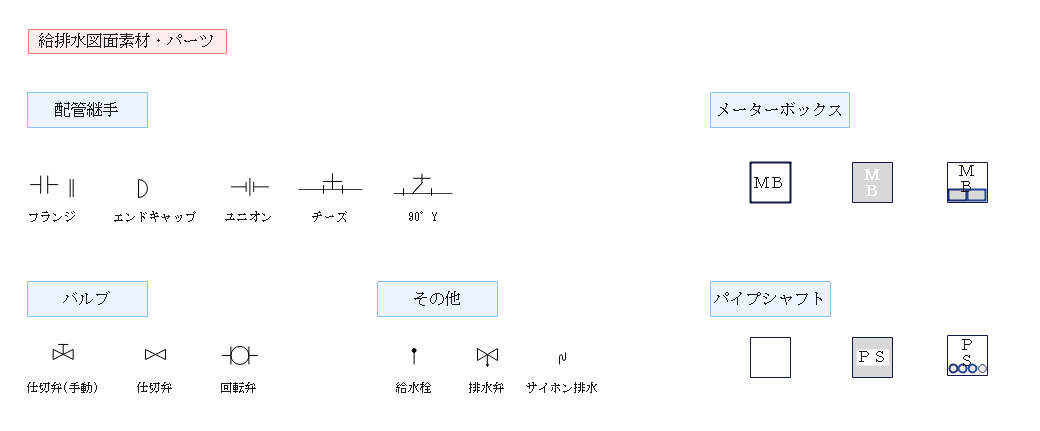

A:先ほど紹介した記号は一部であり、他にも配管や継手、設備を表す記号は多くあります。詳しくはこちらをご覧ください。

参考:公共建築設備工事標準図

Q4:図面の作成は手書きでもいいのでしょうか?

A:手書きでも、CADソフトを使用してもどちらでも構いません。CADソフトで作成する場合、手書き図面に比べ、修正や変更が簡単にできます。また、データで保存や管理ができるため図面を持ち歩く必要がありません。チームや社内、お客様とも共有できます。

6. 給排水図面作成のための素材とツール

給排水図面作成のための素材やパーツをまとめました。

こちらには配管継手やバルブなど図面作成に必要なパーツや、パイプシャフトやアルコーブ、給水栓といった設備などをまとめていますのでぜひ、ご活用ください。

EdrawMaxにはテンプレートや素材が豊富にあります。テンプレートや、素材を使用すれば図面の作成が簡単にできます。パーツなどはライブラリから図面へドラッグアンドドロップで配置できるため、操作も簡単です。給排水図面だけでなく、間取り図や配線図、フローチャートなどもテンプレートが用意されており作成が可能です。

そして、作成した図面はリンクを共有すれば誰でも編集したり閲覧したりすることが可能です。他にもPDFや、画像、Excel、Wordなどさまざまな形式のファイルに変換して図面をエクスポートできます。工事会社や施主様に紙の図面を渡さずに、データでのやりとりができるということです。

また、EdrawMax内のバージョン履歴ツールを使えば、クラウド上に保存された図面の変更や、古いバージョンのドキュメントの確認、以前のバージョンに戻すなどの作業ができます。図面作成をするなら、さまざまなファイルにエクスポートが可能で、共有やバージョン管理ができる便利なEdrawMaxがおすすめです。