ものづくりの現場や設計業務において、図面は欠かせない要素です。

その中でも「三面図」は、物体の形状を正確に伝えるための基本的な表現方法として広く使用されています。三面図を理解し、適切に描くことは、設計者やエンジニアにとって重要なスキルです。しかし、初めて学ぶ人にとっては「どこから手をつければよいのか?」と迷うことも多いでしょう。

本記事では、三面図の基本から書き方まで、初心者にもわかりやすく解説します。

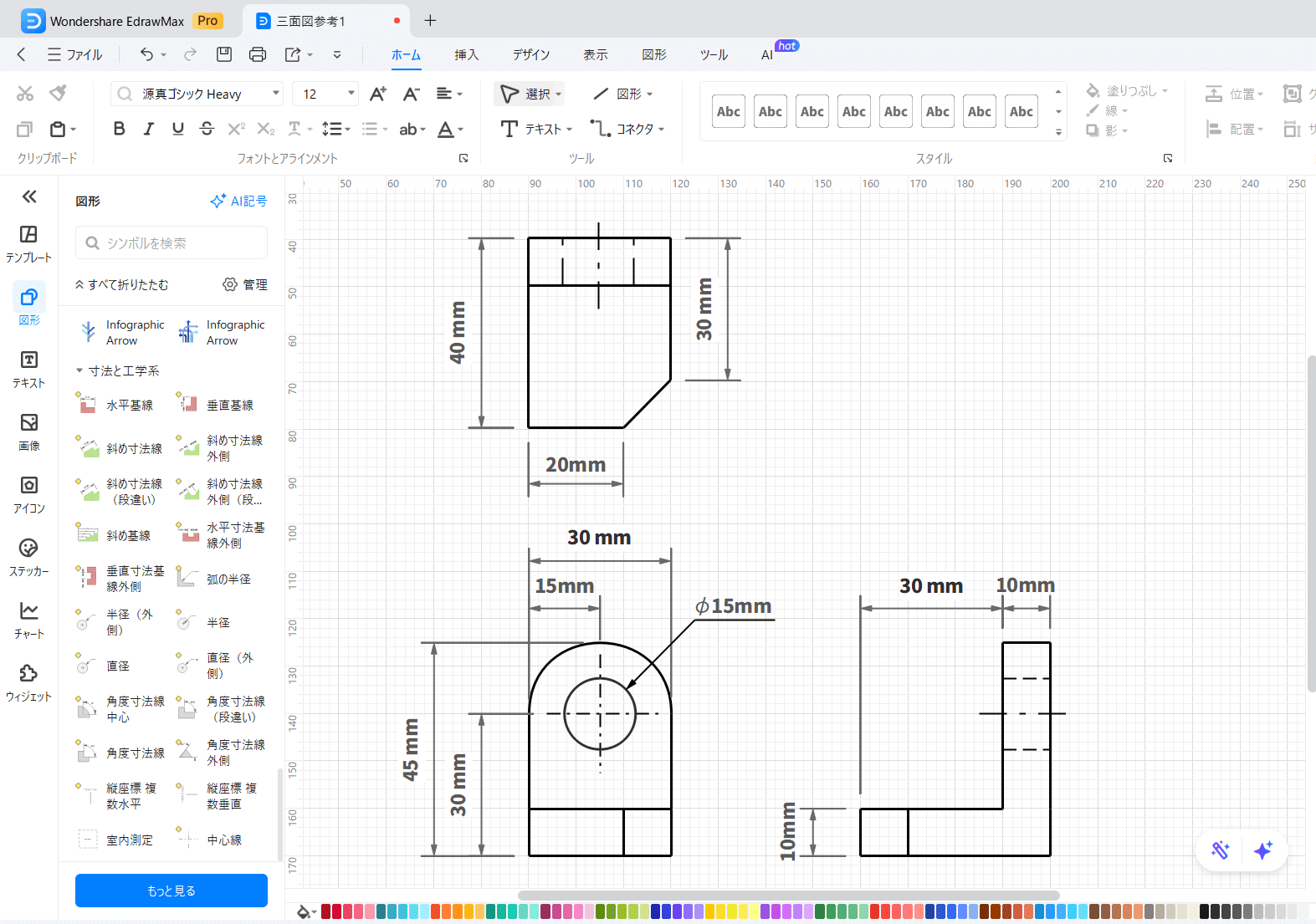

1. 三面図とは?

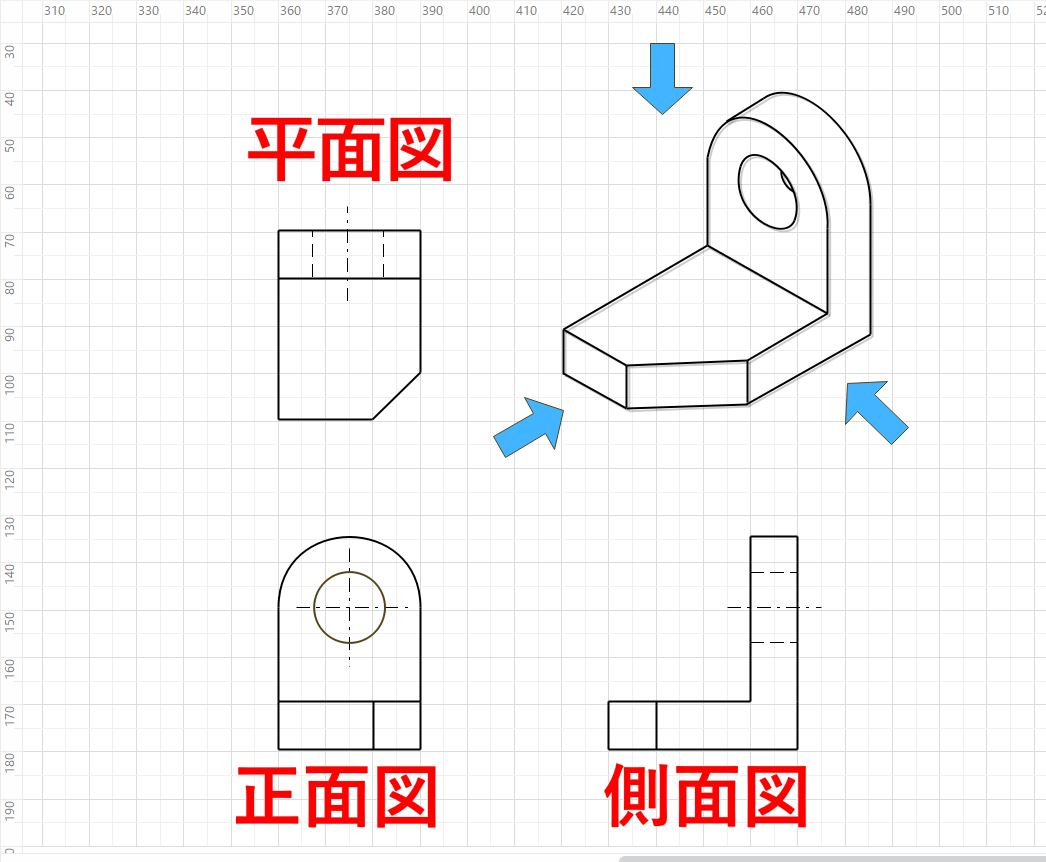

三面図とは、物体を正確に表現するために「正面図」「平面図」「側面図」の三つの視点から描かれる図面のことです。これは、立体的な形状を2Dの平面に落とし込むことで、形状や寸法を正確に伝えることができます。

三面図の要素

・正面図:物体を正面から見た視点の図

・平面図:物体を上から見た視点の図

・側面図:物体を横から見た視点の図

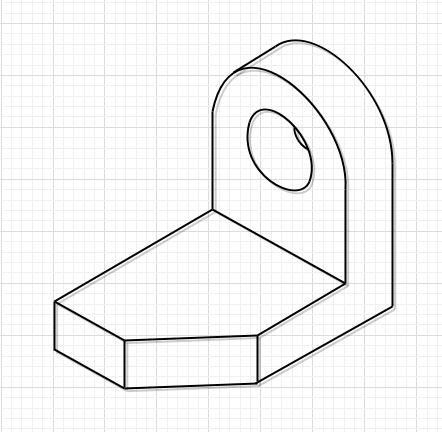

三面図は、建築や機械設計、工業製品の製作図面など、多くの分野で使用されます。その長所として、正確な形状や寸法を伝えやすい 点が挙げられます。一方、短所としては、三面図だけでは立体的なイメージをつかみにくい ことがあります。

例えば、立方体の三面図では、各視点ごとに異なる情報を持ちながらも、すべての図が統一された寸法で表されています。これにより、立体の形状を視覚化しやすくなるのです。

三面図の理解は、設計図を読む力を養うだけでなく、正確な製作や組み立てのためにも欠かせません。そのため、基本的なルールをしっかりと学び、正しく描くことが重要です。

2. 三面図の見方

三面図を正しく理解するためには、各図の関係性を把握し、それぞれの役割を理解することが重要です。三面図は、対象物を正確に平面で表現するための手法であり、各視点の位置関係を把握することで、立体的な形状をイメージすることができます。

(引用元:株式会社岩田製作所)

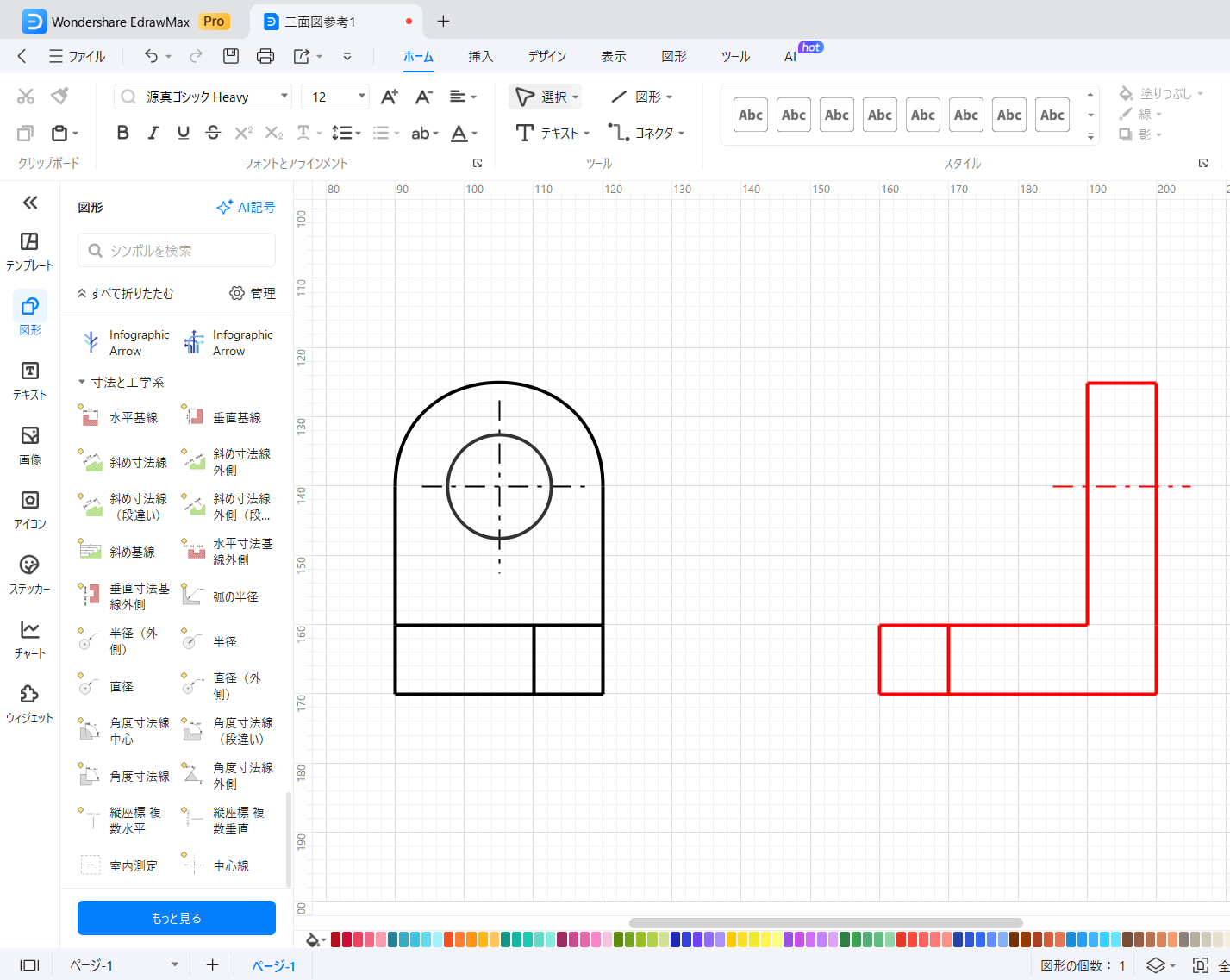

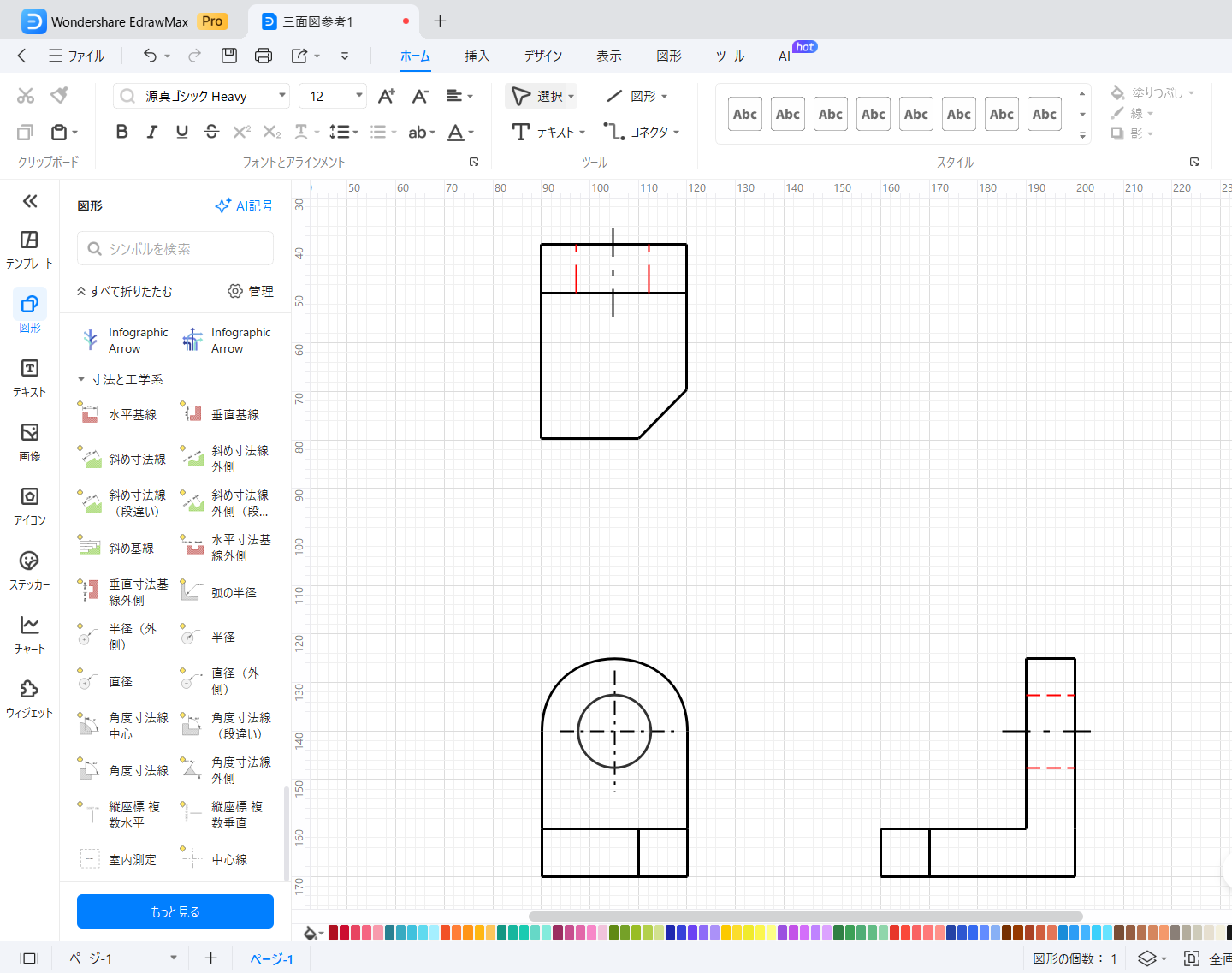

三面図の基本配置

三面図は、以下のように配置されます。

・正面図 を基準に、上側に平面図、右側に側面図 を配置する。

・各図は、共通の寸法を持ち、対応する位置に正確に配置する。

・投影法を考慮し、見える部分と見えない部分を線種で区別する。 (実線・破線の使い分け)

三面図の見方のポイント

1.正面図を基準に他の図を見る

正面図は、物体の形状を最もよく表す面として選ばれます。そのため、他の図との関連性を理解する際には、正面図を基準に考えると分かりやすくなります。

2.対応する線や形状を確認する

三面図では、各視点ごとに見える線が異なります。同じ位置にある要素は、各図で同じ高さや幅を持つため、対応する線を確認することで、正しい形状を把握できます。

3.隠れた部分を破線で確認する

物体の奥側にある見えない部分は破線で表記されます。これを見落とすと、設計意図を誤解してしまう可能性があるため、注意が必要です。

4.三面図を組み合わせて立体をイメージする

各図を照らし合わせながら、立体の形状を頭の中で組み立てることで、三次元的な形状を把握することができます。

三面図の見方を習得することで、図面を読む力が向上し、より正確な製作や設計が可能になります。特に機械設計や建築分野では、三面図を理解することが基本となるため、しっかりと学んでおきましょう。

3. 三面図の書き方

三面図を正しく描くためには、基本ルールを理解し、正確な寸法や線の使い方を把握することが重要です。ここでは、三面図作成時の注意点と、具体的な作成手順について解説します。

3.1 三面図作成時の注意点

三面図を描く際には、以下の点に注意が必要です。

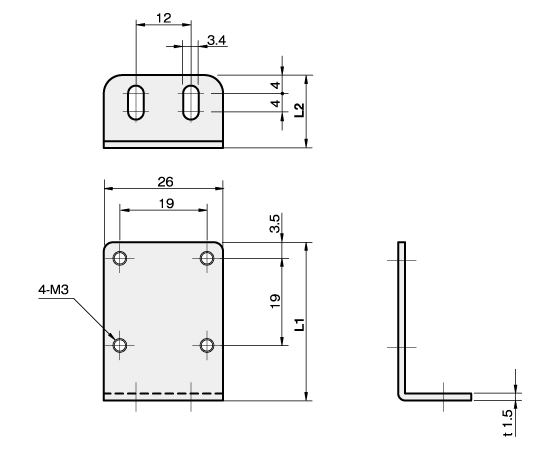

・各図の寸法関係を正しく保つ

すべての図面は共通の寸法を持ち、正しく配置される必要があります。

・適切な投影法を選択(第一角法 / 第三角法)

第一角法では、正面図の下に平面図、左側に側面図を配置する。第三角法では、正面図の上に 平面図、右側に側面図を配置します。

・隠れた部分は破線で表記

奥にある見えない部分は破線で描き、視認性を高めます。

・線の種類と太さを統一

実線、破線、中心線を正しく使い分け、見やすい図面を作成します。

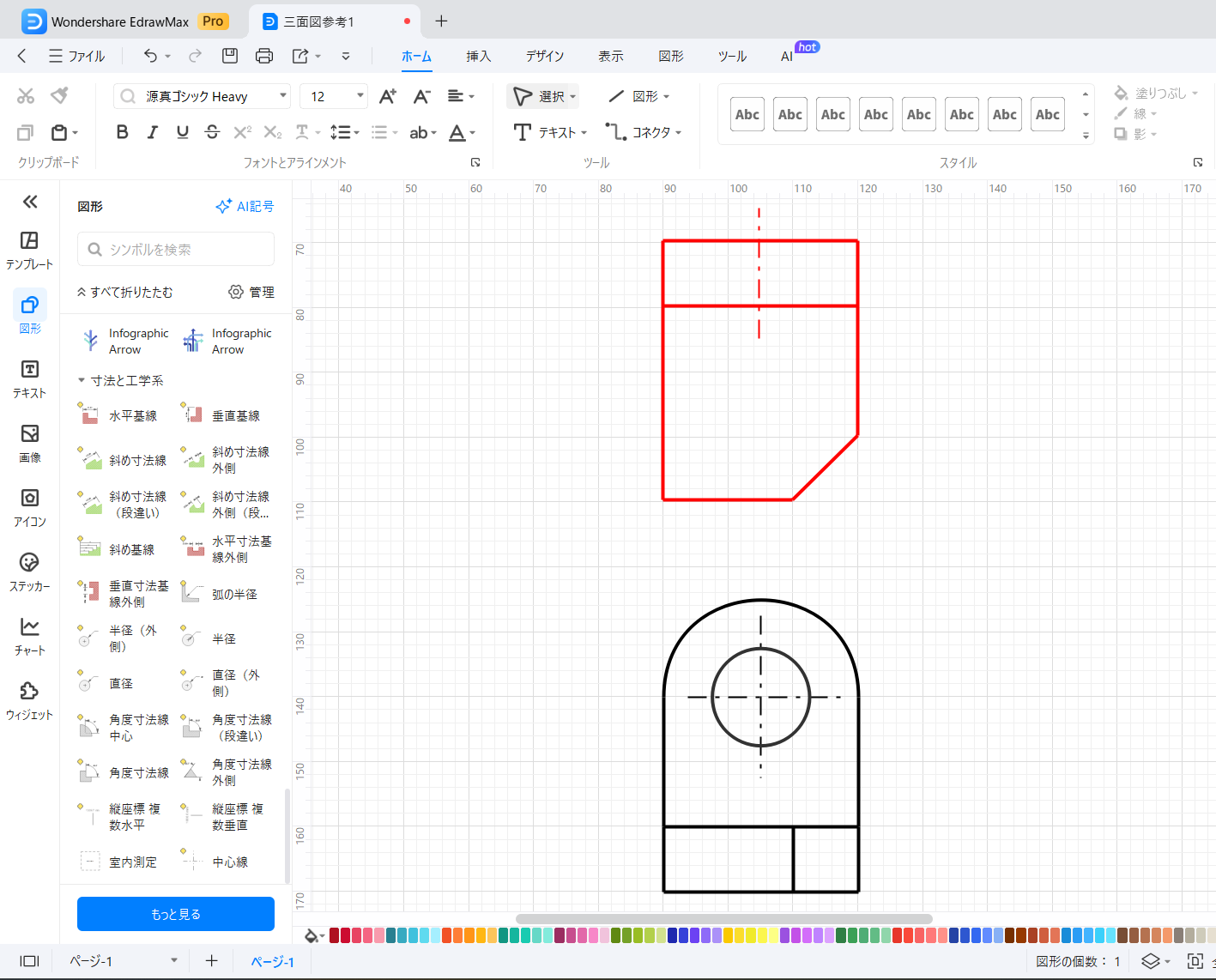

3.2 三面図を作成する手順

ステップ1:物体の形状を理解する

まず、描く対象の形状を把握し、どの方向を基準にするかを決めます。最も特徴がよく表れる面を正面図とします。

ステップ2:正面図を描く

基準となる正面図を描き、幅や高さを正確に設定します。細部の形状や寸法も記入します。

ステップ3:平面図を描く

正面図の上に平面図を配置し、奥行きを反映させます。対応する線を整え、正確に投影します。

ステップ4:側面図を描く

正面図の右側に側面図を配置し、幅と高さを揃えながら描きます。

ステップ5:隠れた部分の処理

見えない部分は破線を使い、どの部分が奥にあるかを明確にします。

ステップ6:最終確認と寸法記入

各図の整合性を確認し、必要な寸法を追記して完成させます。

三面図を描く際には、各図の整合性と視認性を意識することが大切です。基本ルールを守りながら、正確な図面を作成できるように練習しましょう。

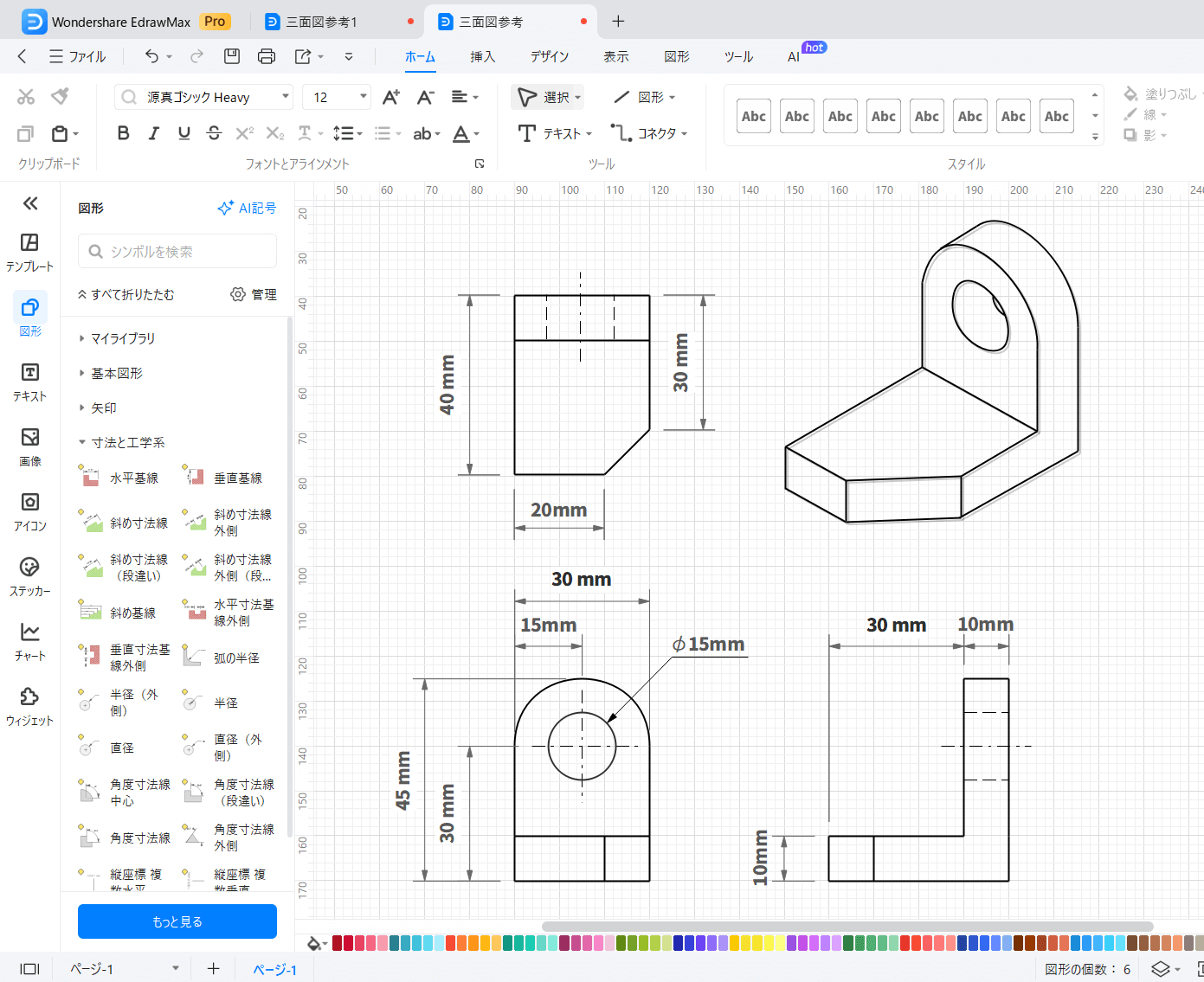

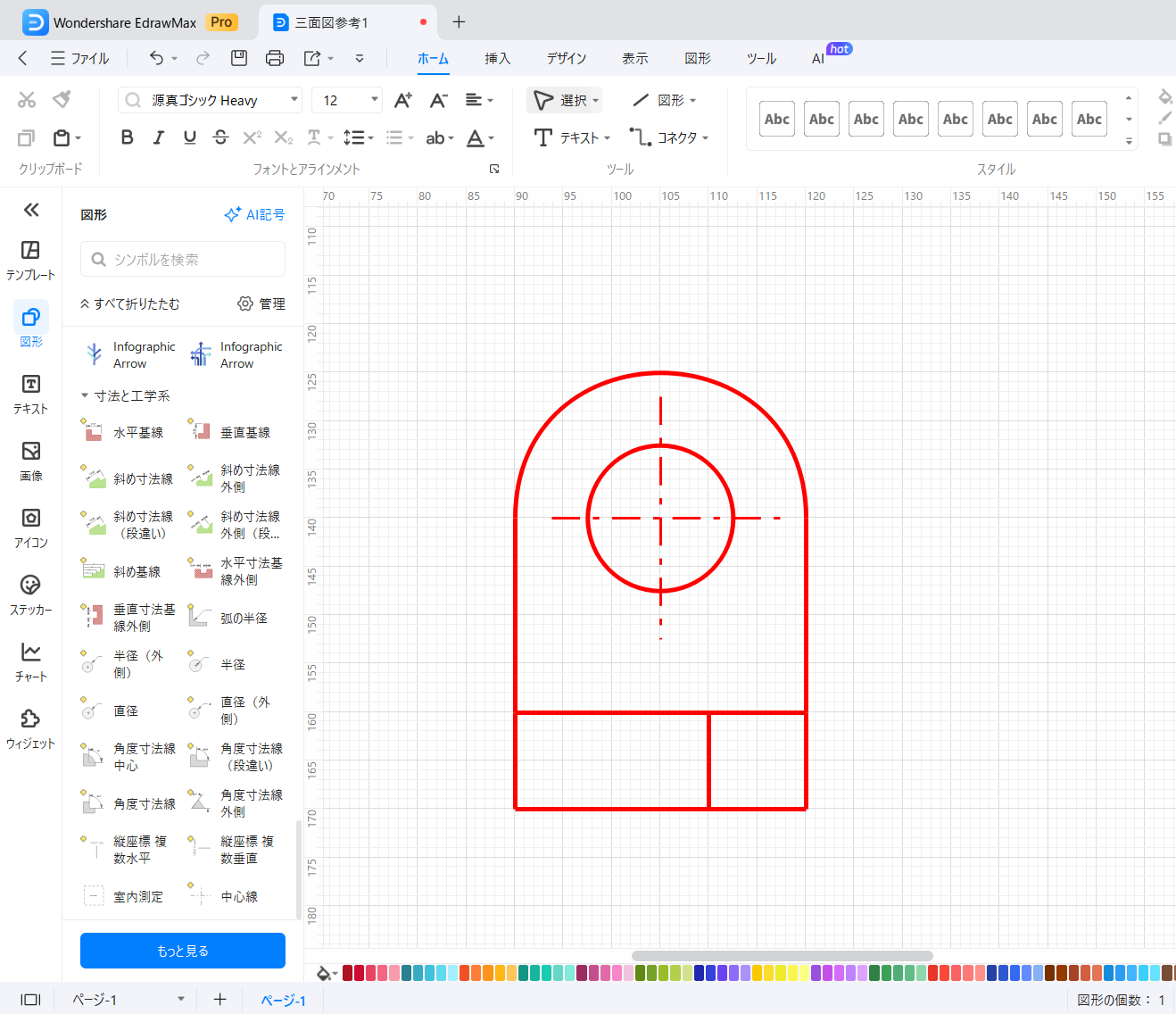

4. 図面作成に役立つEdrawMax

三面図の作成には、正確性と効率性が求められます。そのため、設計者やエンジニアにとって使いやすいツールを選ぶことが重要です。EdrawMaxは、初心者からプロまで使いやすい図面作成ツールとして注目されています。

EdrawMaxの主な特徴

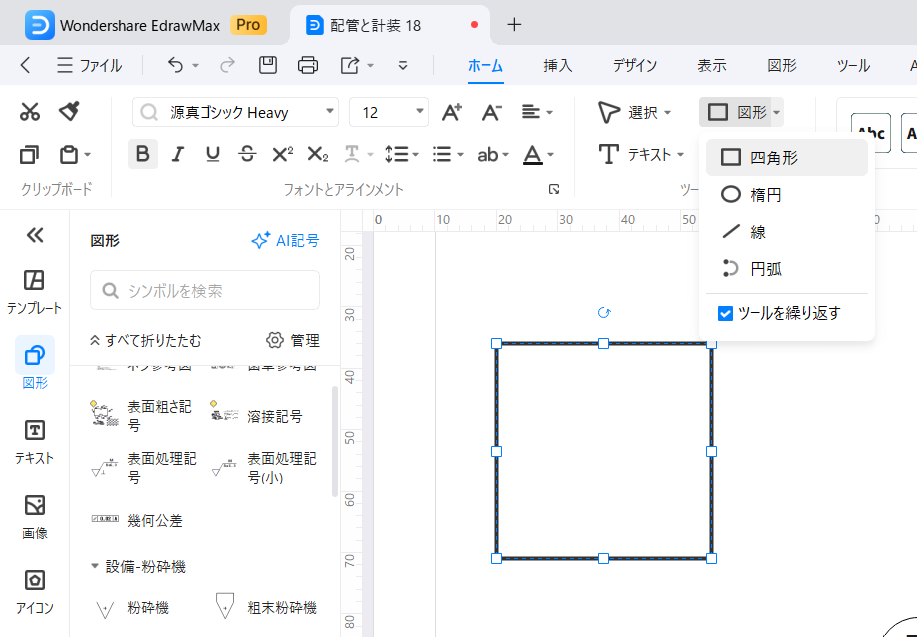

① Visioに負けない作図体験

EdrawMaxは、直感的な操作性を備えた作図ツールであり、Microsoft Visioと比較しても優れた使い勝手を提供します。ドラッグ&ドロップ機能により、簡単に図形やラインを配置し、三面図の作成がスムーズに行えます。

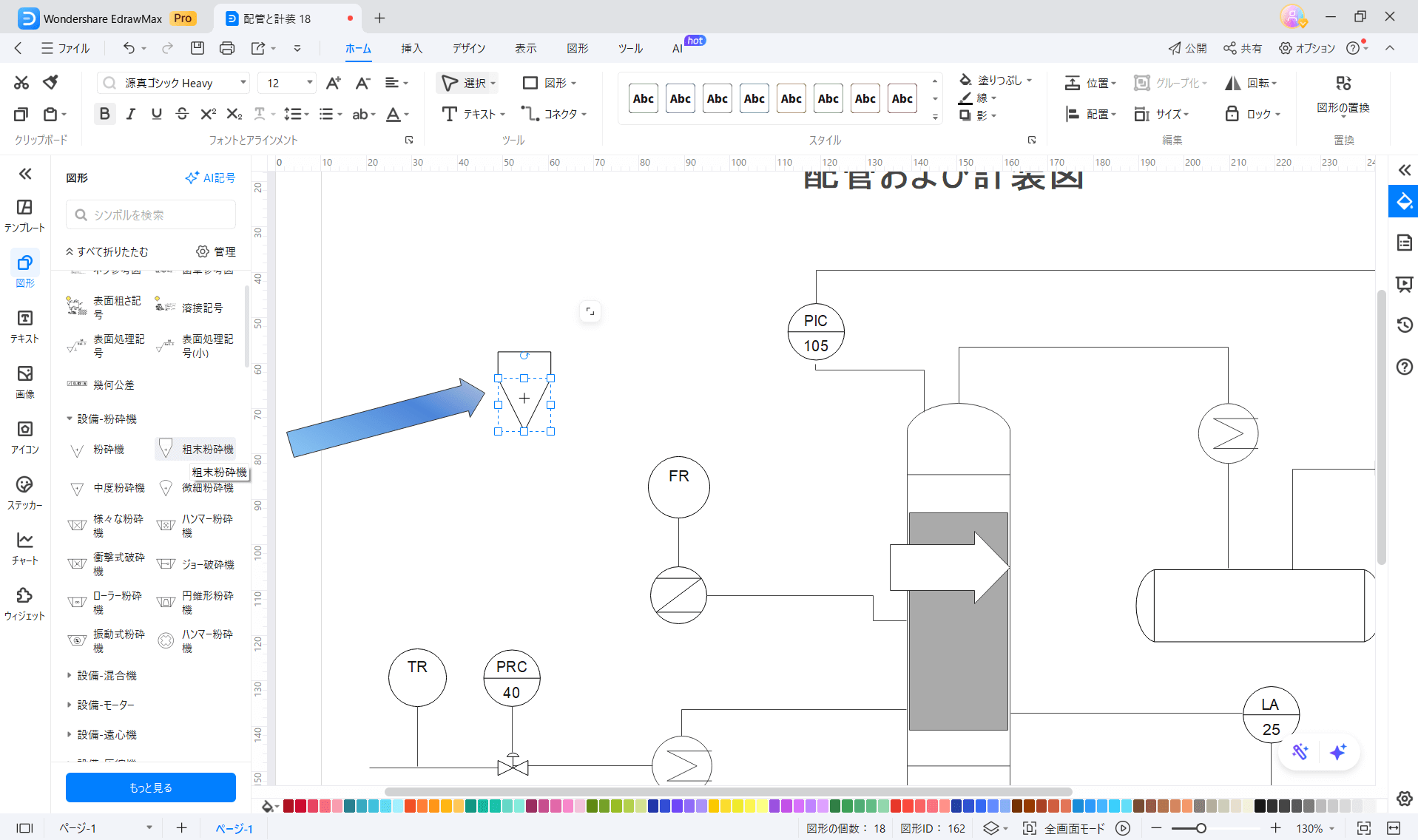

② 豊富な図形やテンプレート

EdrawMaxには、機械設計や建築設計向けのテンプレートが多数用意されています。これにより、ゼロから作図する手間を省きながら、標準的な三面図を効率的に作成できます。

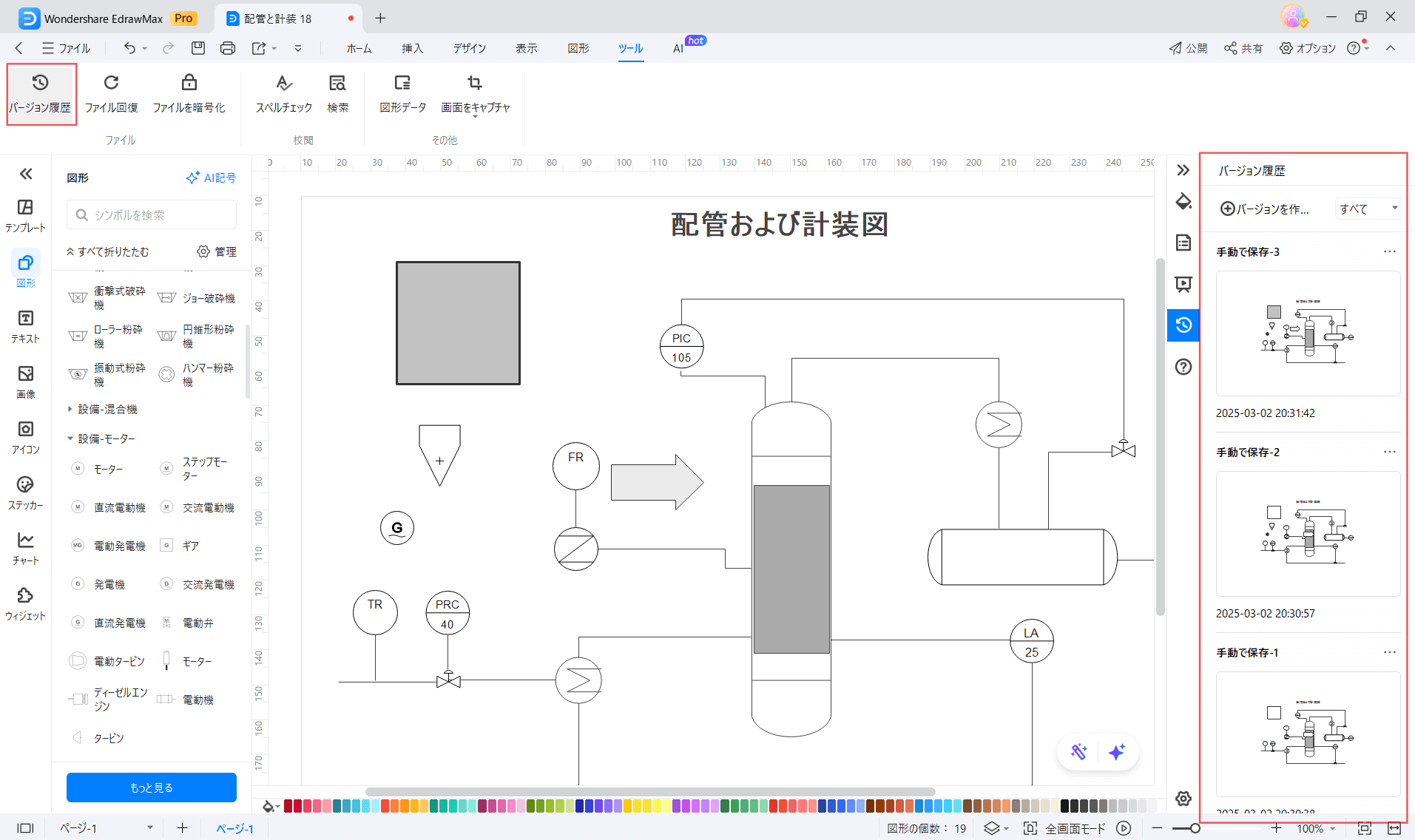

③ 便利なバージョン管理

設計プロジェクトでは、図面の変更履歴やバージョン管理が重要になります。EdrawMaxでは、クラウド機能を活用して図面のバージョン管理を行い、以前のバージョンへのアクセスや変更履歴の確認が簡単にできます。

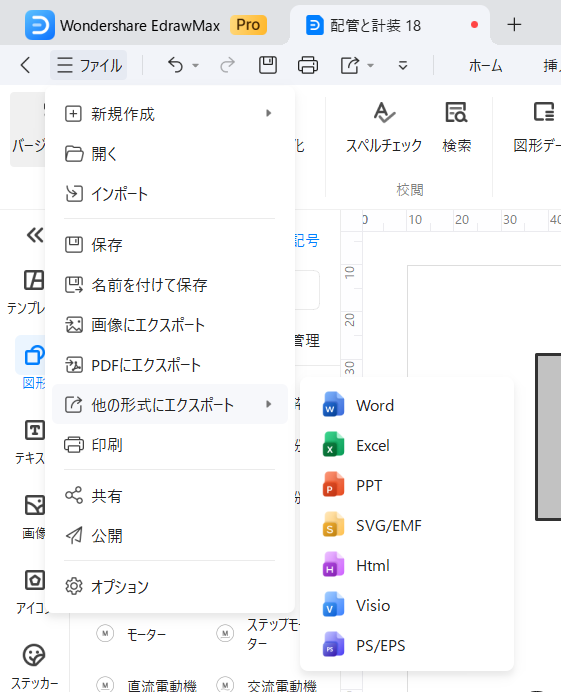

④ 多彩なエクスポート機能と共有のしやすさ

作成した三面図は、PDFや画像ファイル(PNG、 JPEG)など、さまざまな形式でエクスポートできます。また、オンラインでの共有機能も充実しており、チームでのコラボレー

ションが容易になります。

EdrawMaxを活用することで、三面図の作成がよりスムーズになり、設計業務の効率化が図れます。初心者でも扱いやすい直感的なインターフェースを持っているため、これから三面図を学びたい人にもおすすめのツールです。

5. 三面図に関するよくある質問

三面図について、よく寄せられる質問をまとめました。これらの情報を参考に、三面図の理解を深めましょう。

5.1 三面図の配置位置は?

三面図の一般的な配置は、第一角法と第三角法のどちらを採用するかによって異なります。

・第一角法:正面図の下に平面図、左側に側面図を配置。

・第三角法:正面図の上に平面図、右側に側面図を配置。

どちらの投影法を採用するかは、業界や地域の慣習によります。国際規格(ISO)では第三角法が使用されています。。

5.2 三面図を自動作成するツールは?

三面図を手書きで作成するのは時間がかかるため、CADソフトを活用すると効率的です。

代表的なツールとして以下があります。

・AutoCAD:業界標準のCADソフト。精密な三面図作成が可能。

・SolidWorks:3Dモデルから三面図を自動生成できる。

・Fusion 360:クラウドベースで3Dモデリングと図面作成が可能。

5.3 三面図の適切なスケールは?

三面図のスケールは、製作物のサイズや図面の用途によって決まります。

一般的な縮尺の例は以下のとおりです。

・1:1(実寸大): 小型部品や詳細図

・1:2, 1:5: 比較的大きな部品の図面

・1:10, 1:50, 1:100: 建築や大型機械の図面

設計意図を正確に伝えるために、適切なスケールを選ぶことが重要です。

5.4 三面図を正確に描くコツは?

三面図を正確に描くためには、以下のポイントを意識しましょう。

・投影法のルールを守る

第一角法または第三角法に従って配置。

・寸法を統一する

各図のサイズや位置関係を一致させる。

・線種を正しく使い分ける

実線(可視部分)、破線(隠れた部分)、中心線を適切に使用。

・シンプルな形状から練習する

基本的な直方体や円柱の三面図を描くことで、基礎を固める。

三面図の理解と練習を重ねることで、設計図の読み取りや作成スキルが向上します。

まとめ

三面図は、設計や製造の現場で必須のスキルであり、物体の形状や寸法を正確に伝えるための重要な手段です。本記事では、三面図の基本概念、見方、書き方、そして便利なツールまでを詳しく解説しました。

三面図を正確に描くことで、設計意図の伝達がスムーズになり、製造工程でのミスを減らすことができます。特に、投影法の選択、寸法の統一、線種の使い分け などのポイントを押さえることで、より分かりやすい図面を作成することが可能になります。

初心者の方は、まずはシンプルな形状から描き始め、徐々に複雑な図面に挑戦していくのがおすすめです。適切なCADソフトを活用しながら練習を積み重ねることで、三面図のスキルが向上し、設計や製図の作業がより効率的になるでしょう。

三面図の理解と実践を深めるために、「EdrawMax」などの便利なツールを活用するのも一つの方法です。無料のお試し版が用意されているので、実際に触れてみることで、その使いやすさを実感できるでしょう。本記事を参考にしながら、三面図のスキルを磨いていきましょう。