設計や製図の分野では、物体の形状を正確に伝えるために「投影法」が使用されます。その中でも「第三角法」と「第一角法」は代表的な方法です。しかし、「どのような違いがあるのか?」「どちらを使えばよいのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、第三角法の基本から、第一角法との違い、具体的な活用例まで詳しく解説します。初心者でも理解しやすいように、専門用語をできるだけ分かりやすく説明するので、製図の基本をしっかり学びましょう。

1. 第三角法とは?

第三角法の定義と基本ルール

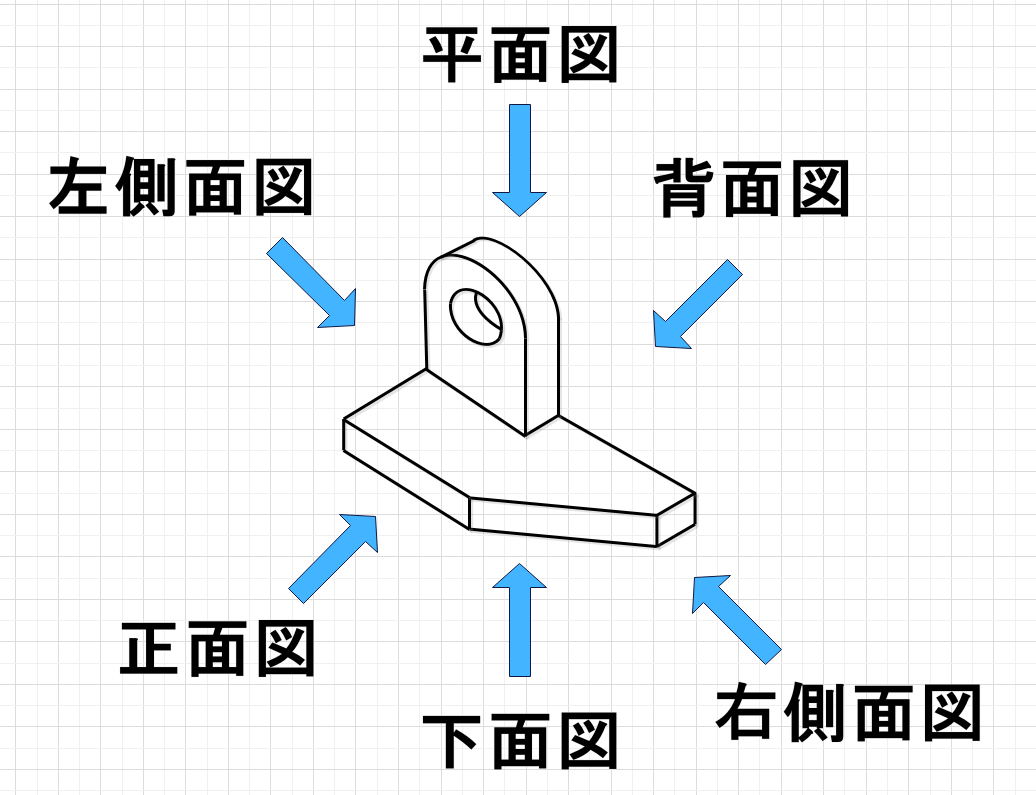

第三角法とは、物体を正面・上・横の3方向から投影し、平面上に表現する方法のひとつです。物体を透視せず、そのまま投影することで、より直感的に形状を把握できるのが特徴です。主にISO(国際標準化機構)に準拠した国や業界で採用されています。

第三角法が使われる場面

第三角法は、主に機械設計や製造業において広く使用されています。日本を含む多くの国で一般的に採用され、精密な製図が求められる場面で活用されます。また、建築設計の分野でも適用されることがあり、設計の標準的な手法の一つとなっています。

第三角法の長所と短所

第三角法の長所として、視覚的に直感的で理解しやすい点が挙げられます。ISO規格に準拠しているため、国際的にも通用し、多くのエンジニアが共通の理解を持って活用することができます。一方で、第一角法に慣れている人には違和感がある場合があり、日本国内では第一角法が採用されることもあるため、用途によって使い分けが必要です。

2. 第三角法と第一角法の違い

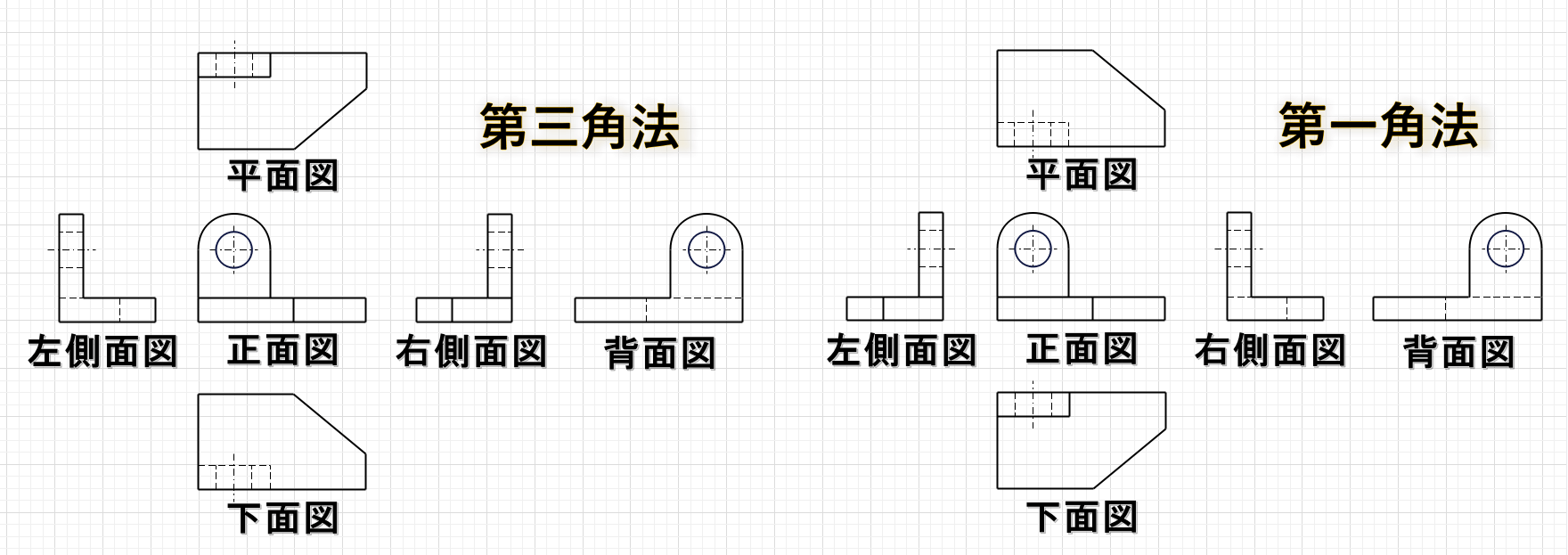

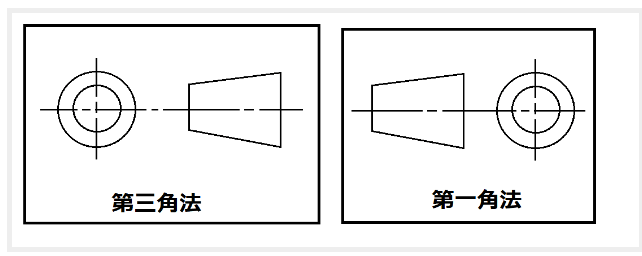

第三角法と第一角法は、物体を平面上に投影して表現する際の異なる手法です。これらの違いを理解することで、図面の読み取りや作成方法も容易になるでしょう。

| 比較項目 | 第三角法 | 第一角法 |

|---|---|---|

| 投影の位置関係 |

物体をそのまま投影。 投影面の手前側に物体を配置し、見えるままに投影図を描く。 |

物体を透視して投影。 投影面の向こう側に物体を配置し、投影図を描く。 |

| 図面の配置 |

正面図を基準に、平面図は上、側面図は実際の位置関係に従って配置される。 |

正面図を基準に、平面図は下、側面図は左右逆に配置される。 |

| 採用地域 |

日本やアメリカ、ISO規格に準拠する国々で広く採用されている。 |

ヨーロッパや中国などで一般的に使用されている。 |

| 特徴 |

面を展開した場合と同じで感覚的にもわかりやすい。 機械部品のような小さいものと相性が良い。 |

図の配置が上下左右が第三角法の逆になり、隣の面の関係性がわかりにくい。 建築物や船舶など大きい構造物と相性が良い。 |

これらの違いを理解し、適切な投影法を選択することで、正確な図面作成と効果的なコミュニケーションが可能となります。

3. 第三角法の活用例

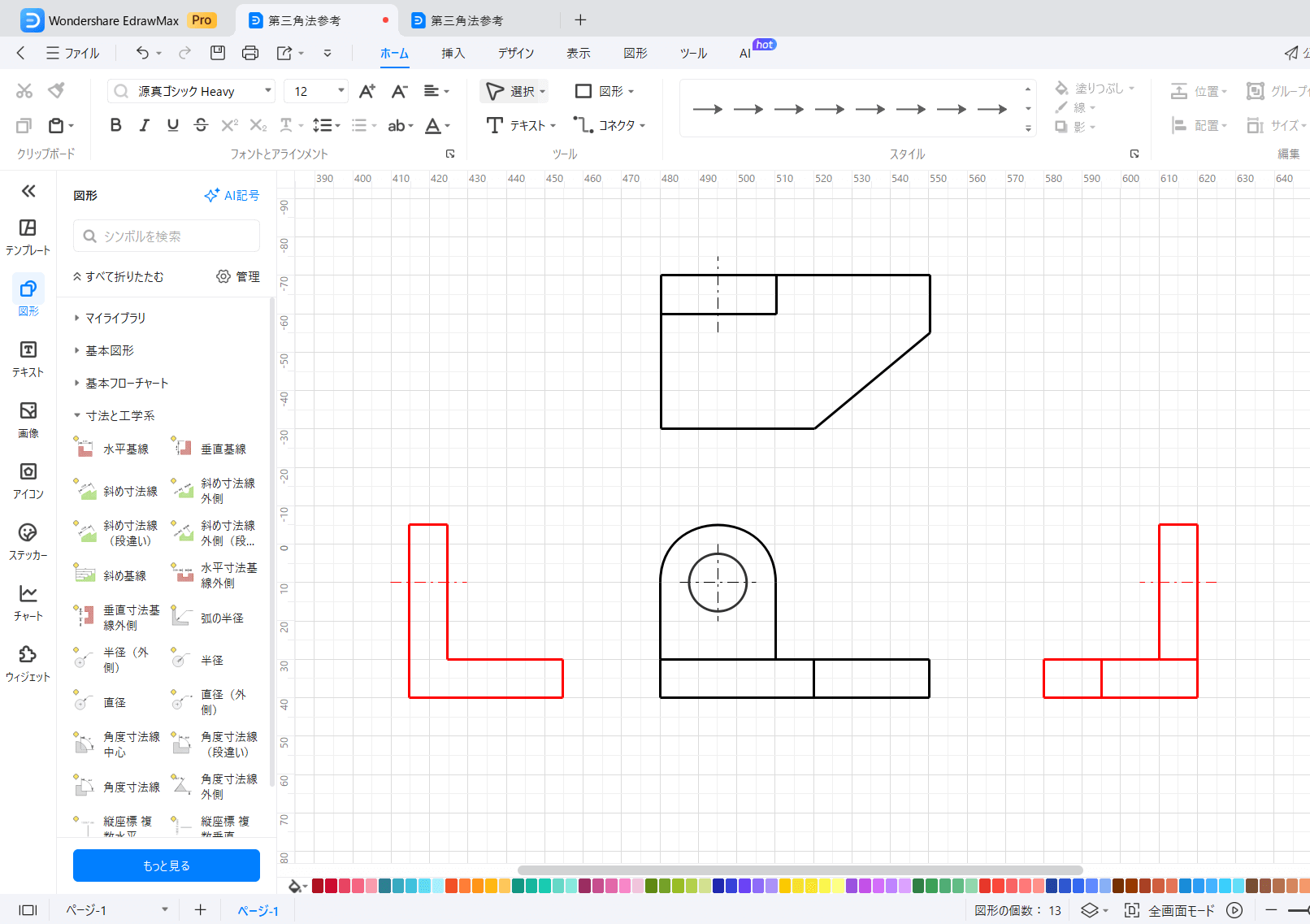

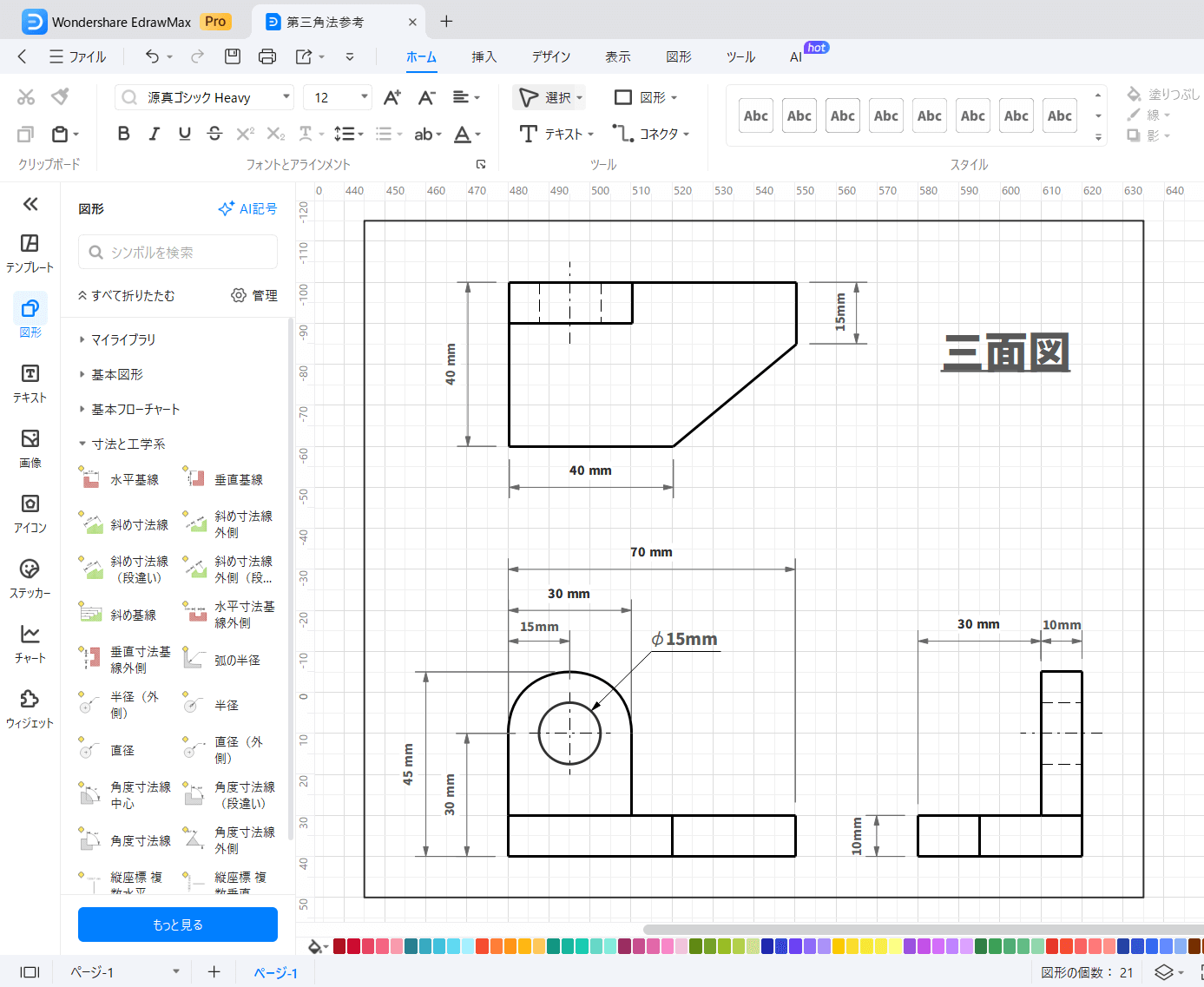

第三角法を活用して図面を作成する際の手順を、具体的な例を用いて解説します。第三角法では、物体をそのままの状態で投影し、各視点から見た形を図面として表します。これにより、直感的に形状を理解しやすくなります。

活用例:部品の三面図を作成する

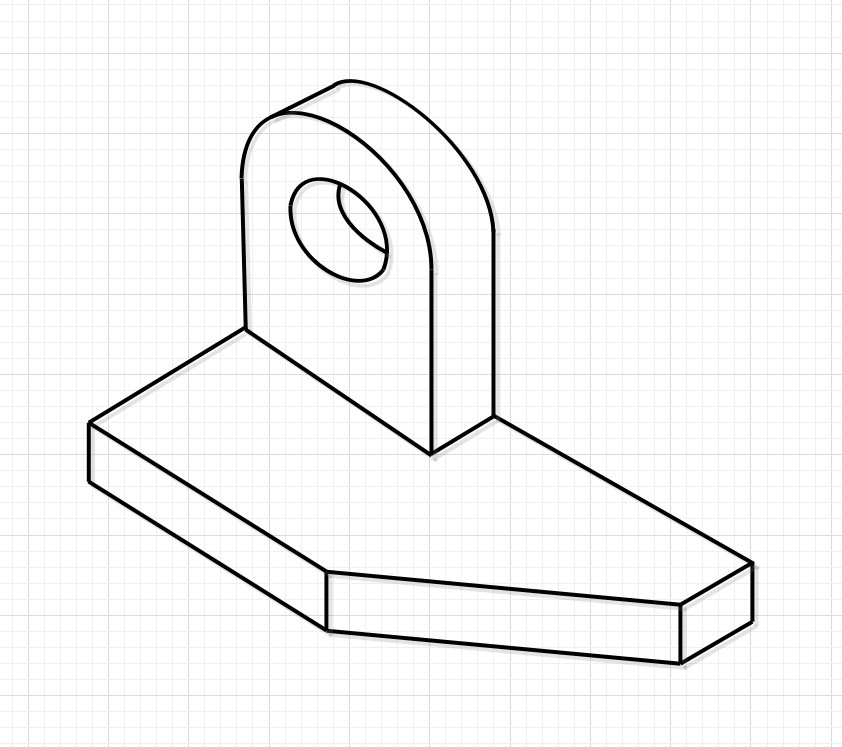

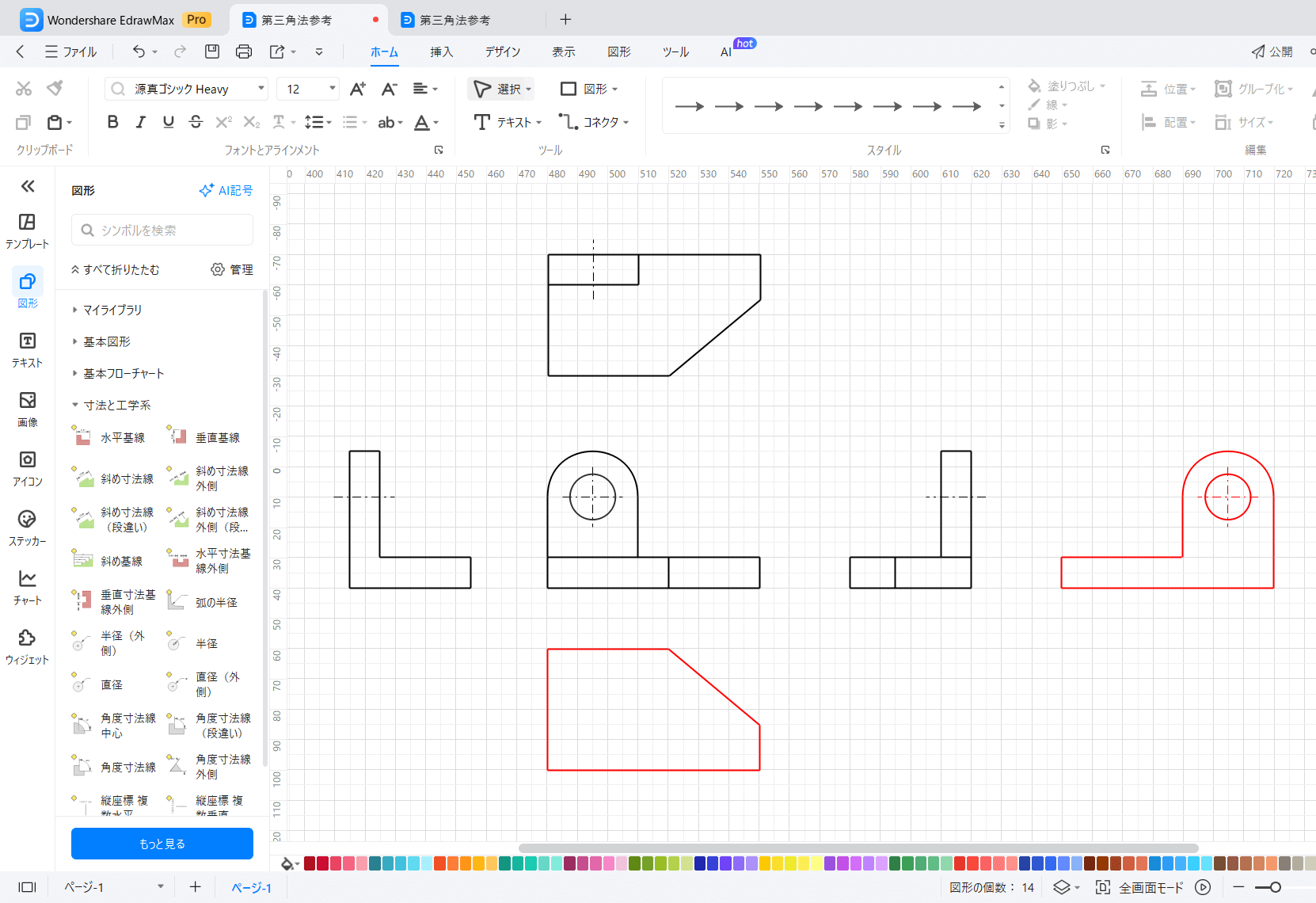

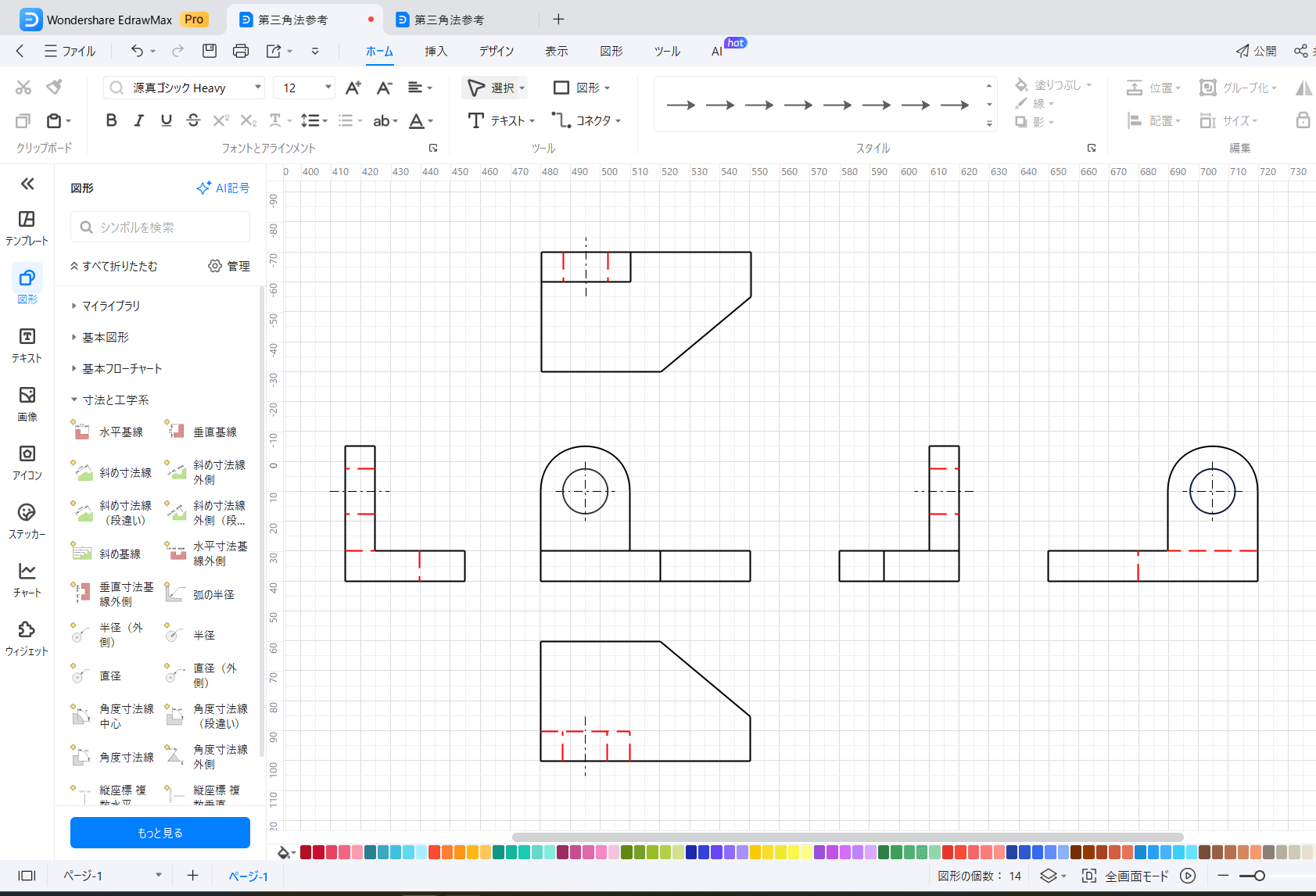

以下の図を例に、第三角法を用いた作図手順を解説します。

ステップ1:対象物を確認する

作図する物体の形状を把握し、最も特徴がよく表れる面を正面図とします。

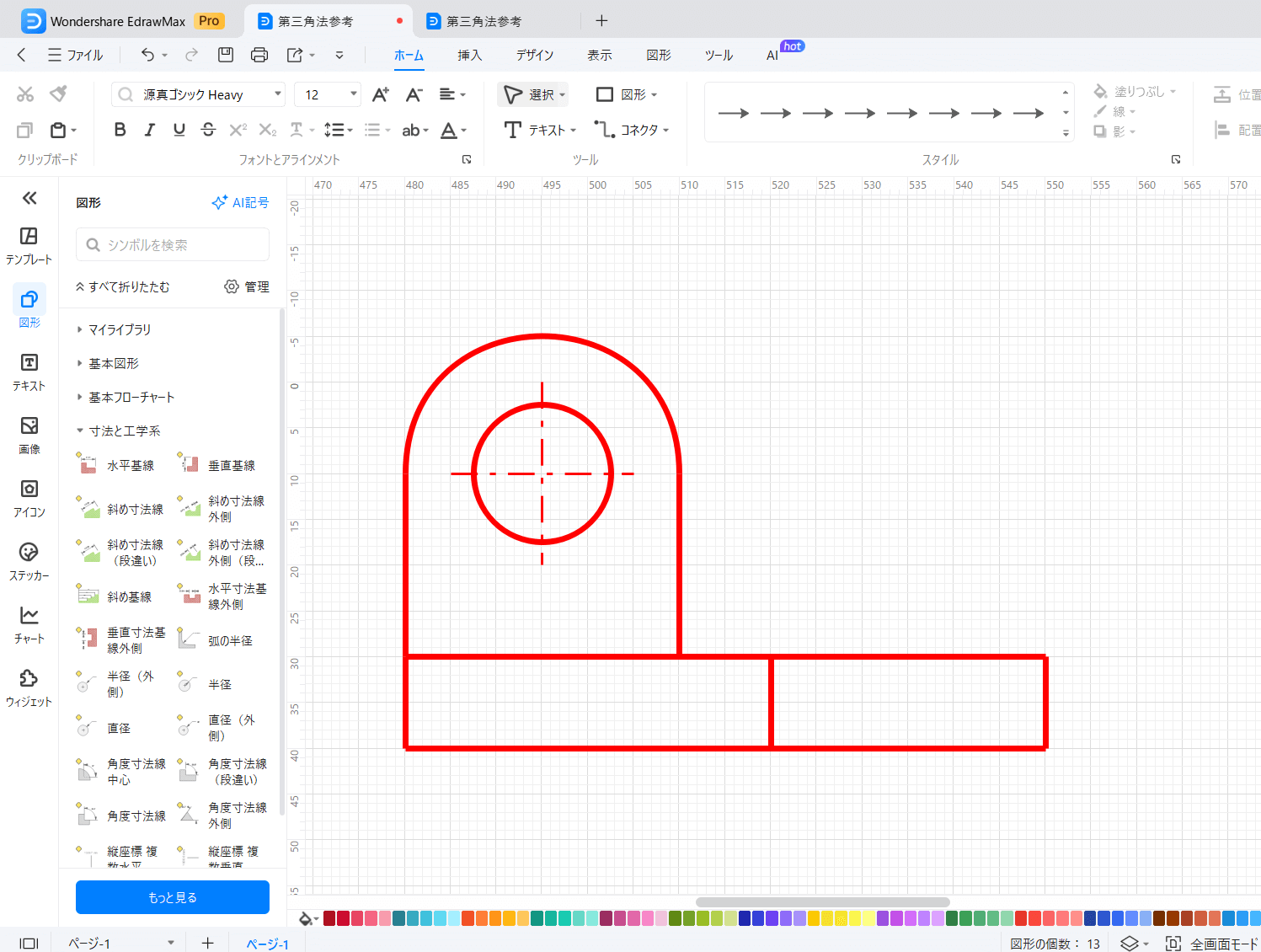

ステップ2:正面図を描く

物体の正面から見た形を描き、幅と高さを正確に設定します。円形の穴や角度のある部分など、形状の詳細を正確に表します。

ステップ3:平面図を描く

正面図の上に平面図を配置し、奥行きを反映させます。

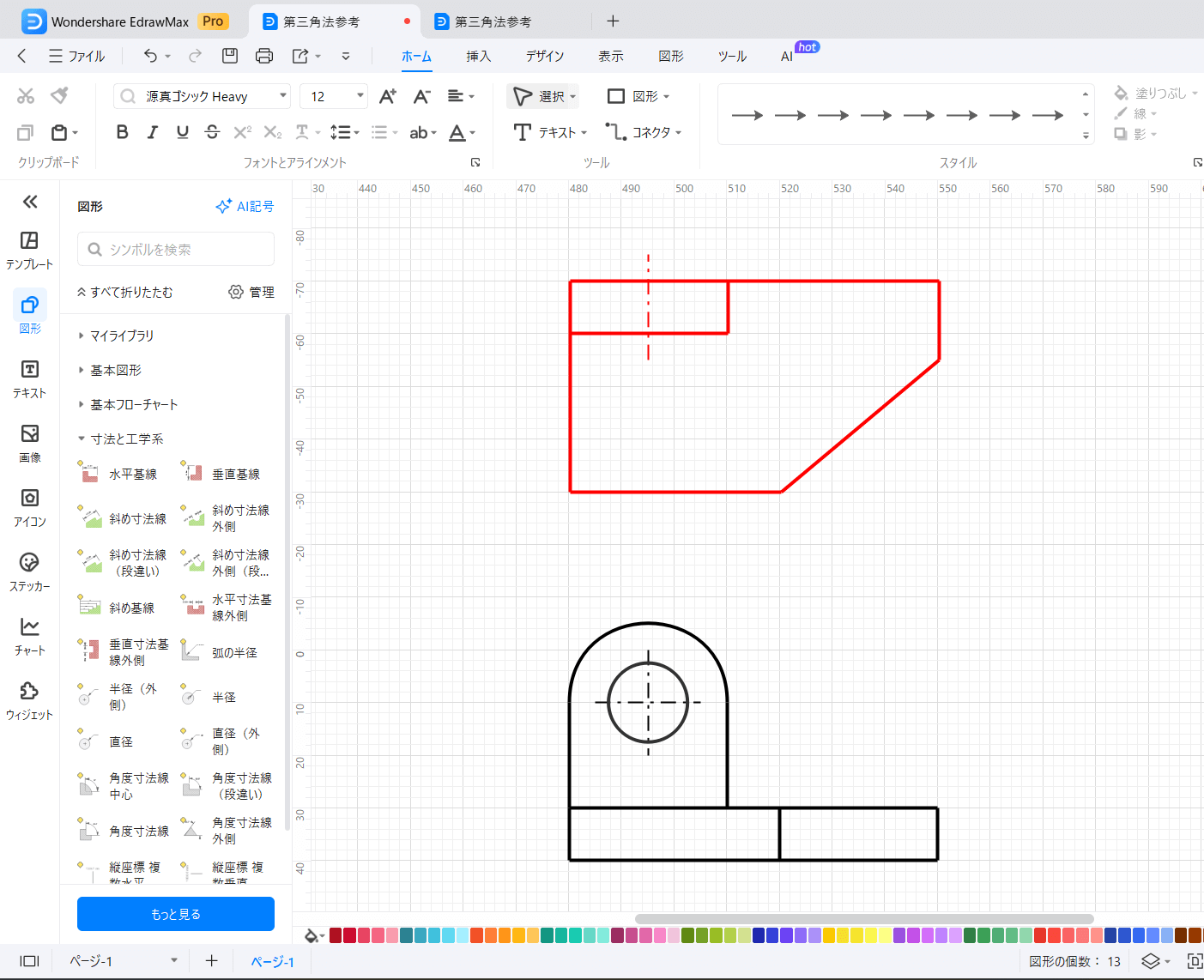

ステップ4:側面図を描く

正面図の右側に側面図を配置し、幅と高さを一致させながら描きます。左側面図と右側面図の違いを明確にし、整合性を確保します。

ステップ5:背面図と下面図を描く

必要に応じて背面図と下面図も作成し、形状をより正確に把握できるようにします。

ステップ6:隠れた部分を破線で表記

物体の奥側にある見えない部分は破線で描き、視認性を向上させます。これにより、図面上での誤解を防ぐことができます。

ステップ7:最終確認と寸法記入

各図の整合性をチェックし、必要な寸法や注記を追加して完成です。

このように、第三角法を活用することで、より正確な図面を作成し、設計意図を明確に伝えることができます。特に機械部品の製作や建築設計の分野では、この手法を用いることで、より効率的でミスの少ない作図が可能になります。

4. 第三角法に関するよくある質問

4.1. 第三角法はどの国や業界で使われていますか?

第三角法は、主に日本やアメリカを含むISO規格に準拠する国々で広く使用されています。特に、機械設計や製造業の分野では標準的な手法として採用されており、国際的な図面のやり取りにおいても広く認識されています。

(引用元:セドヤのブログ)

4.2. 第三角法で作成された図面を読むコツは?

第三角法の図面を正しく理解するには、正面図を基準に他の図の関係を把握することが重要です。平面図は正面図の上に、側面図は右に配置されているため、それぞれの位置関係を意識しながら確認すると、立体的な形状を正確にイメージしやすくなります。また、隠れた部分は破線で表記されるため、見落とさないよう注意しましょう。

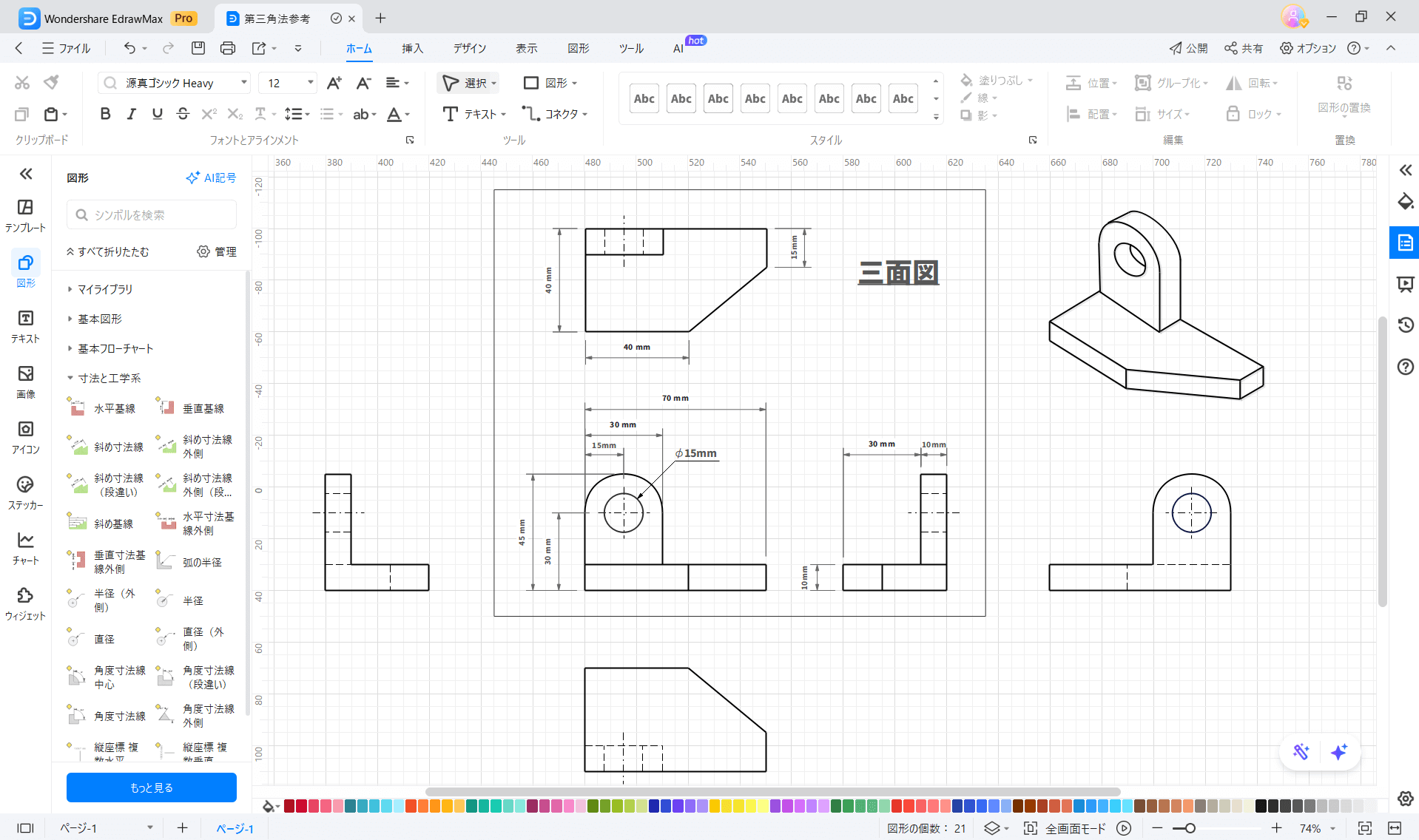

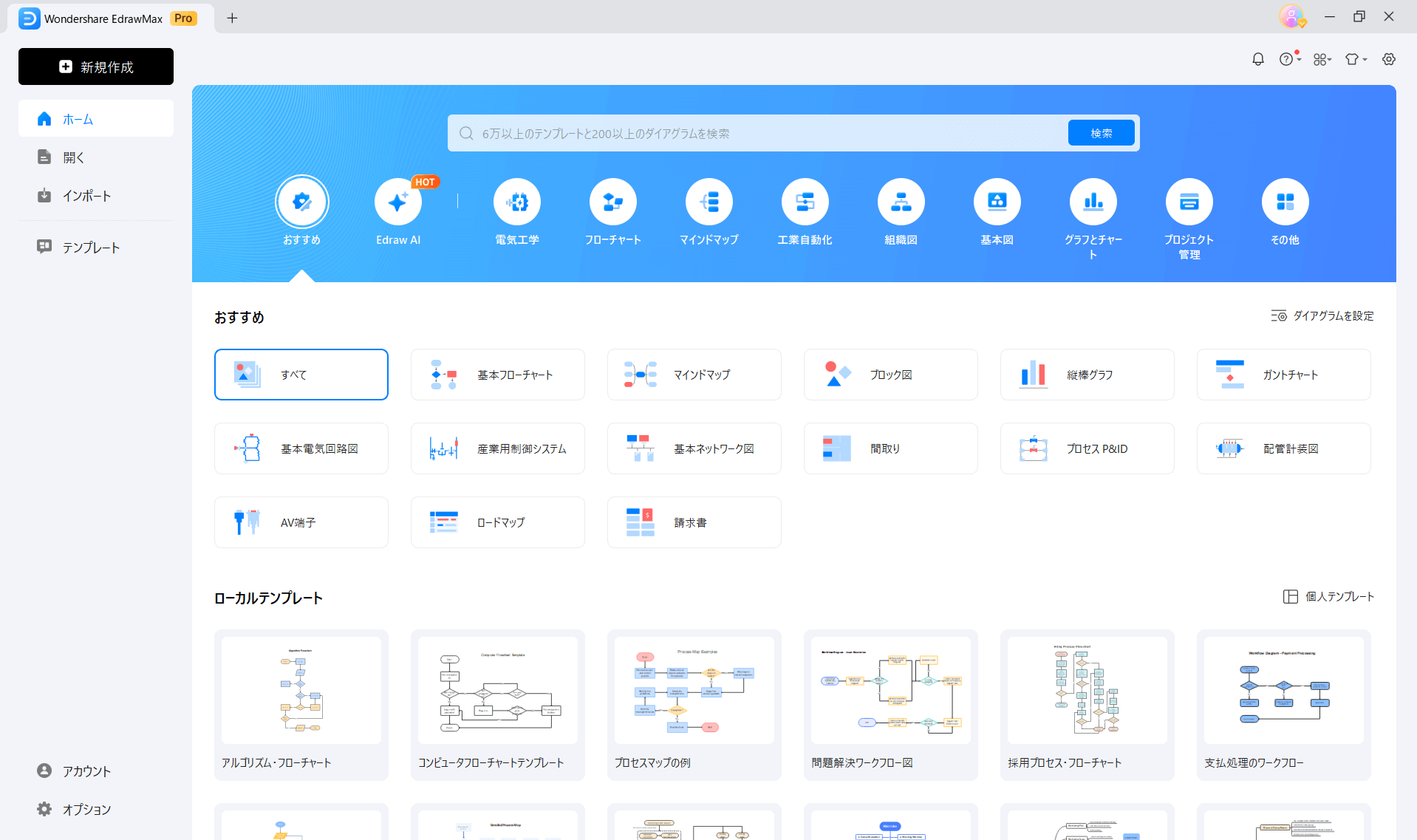

5. 図面作成に役立つEdrawMax

図面作成には正確性と効率性が求められます。そのため、初心者からプロまで利用できる作図ツールを活用することが重要です。EdrawMaxは、直感的な操作で図面を作成できる優れたソフトウェアであり、機械設計や建築設計の分野で幅広く活用されています。

EdrawMaxの主な特徴

1.直感的な操作性

ドラッグ&ドロップ機能を搭載し、初心者でも簡単に図面作成が可能。

2.豊富なテンプレートと図形

機械設計や建築設計向けのテンプレートが充実しており、ゼロから作図する手間を省ける。

3.多様なエクスポート形式

作成した図面をPDFや画像ファイル(PNG、JPEG)など、さまざまな形式で保存・共有可能。

4.クラウド対応による利便性

クラウド機能を活用してチームでの共同作業が容易になり、バージョン管理もスムーズに行える。

EdrawMaxを活用することで、第三角法を用いた図面作成がよりスムーズになります。初心者にも扱いやすいインターフェースを備えているため、これから製図を学びたい方にも最適なツールといえるでしょう。

まとめ

第三角法は、製図や設計業務において重要な手法であり、物体の形状を正確に伝えるための標準的な方法です。本記事では、第三角法の基本概念、第一角法との違い、活用方法について解説しました。

第三角法は、機械設計や建築設計で広く使用され、ISO規格にも準拠しているため、国際的な標準として認識されています。

初心者の方は、まず基本的な図面から描き始め、慣れてきたら複雑な図形へ挑戦することが重要です。また、EdrawMaxなどのツールを活用することで、より効率的に正確な図面作成が可能となります。

無料のお試し版が用意されているので、実際に触れてみることで、その使いやすさを実感できます。実際に設計業務で、正しい製図スキルを習得し、適切に使用することができるようになるでしょう。