フローチャートは、業務やプロセスの流れを視覚的に整理するための重要なツールです。

特に「分岐」を適切に配置することで、複雑な判断を含むフローを分かりやすく表現できます。しかし、「分岐の種類が多くて迷う」「どの記号を使えばいいかわからない」といった悩みを持つ方も少なくありません。

本記事では、初心者でも迷わずフローチャートの分岐を描けるように、基本概念や種類、効果的な作成方法を詳しく解説します。適切なフローチャートを作成し、業務の見える化や改善に役立てましょう。

1.フローチャートの分岐とは?

フローチャートの「分岐」とは、ある条件に基づいて処理の流れが複数の経路に分かれる仕組みのことを指します。業務フローやプログラム設計など、様々な分野で活用されており、意思決定のプロセスを明確にするために欠かせません。

分岐の主な用途

分岐は、特定の条件に応じて処理を変える場面で使用されます。例えば、業務手順の中で「顧客が会員かどうか」によって対応が異なる場合や、システム上で「エラーチェックの結果」に応じて処理を変更する場合などが挙げられます。

分岐を使うメリットとデメリット

分岐を活用することで、業務プロセスが整理され、効率的な判断が可能になります。しかし、過度に分岐を増やしすぎると、フローが複雑化し、理解しづらくなるデメリットもあります。そのため、必要最小限の分岐を適切に配置することが重要です。

フローチャートの分岐を適切に設計することで、業務の流れがスムーズになり、関係者間での認識のずれを防ぐことができます。

2. フローチャート分岐の種類

フローチャートの分岐には、主に「条件分岐」と「並列分岐」の2種類があります。それぞれの特徴や使い方を理解し、適切に使用することで、より効果的に機能します。業務の流れを可視化し、意思決定の精度を向上させるためにも、これらの分岐の仕組みをしっかり押さえておきましょう。

① 条件分岐

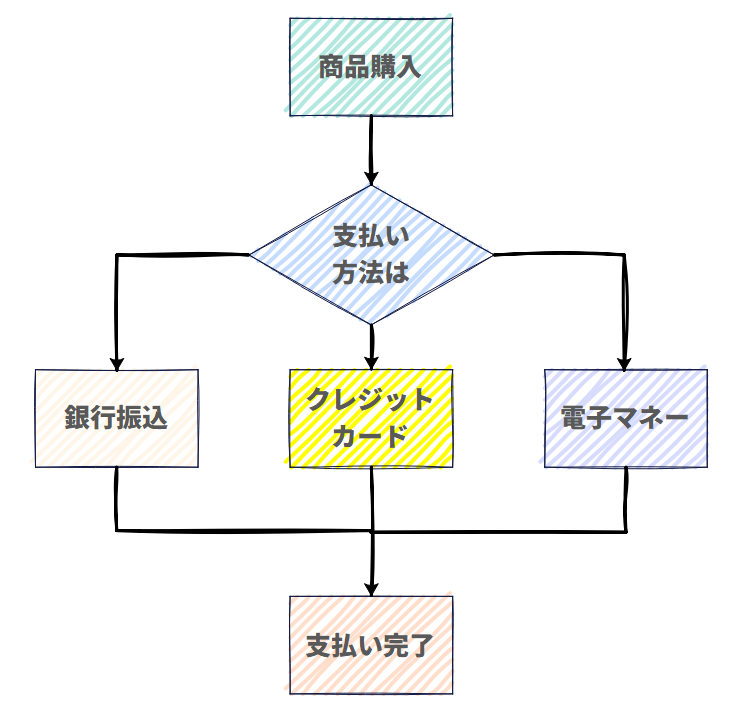

条件分岐とは、特定の条件によって処理の流れが変わる仕組みを指します。例えば、「顧客が会員かどうか」でフローが異なる場合や、「支払い方法によって手続きが変わる」といったケースでよく用いられます。

条件分岐を設計する際には、分岐の数を必要最小限に抑えることで、複雑になりすぎないようにすることも大切です。

実例

[商品購入] → [支払い方法選択] → [クレジットカード] or [銀行振込] or [電子マネー]

このように、適切な条件を設定することで、ユーザーが選択する際の手順を整理しやすくなります。

② 並列分岐

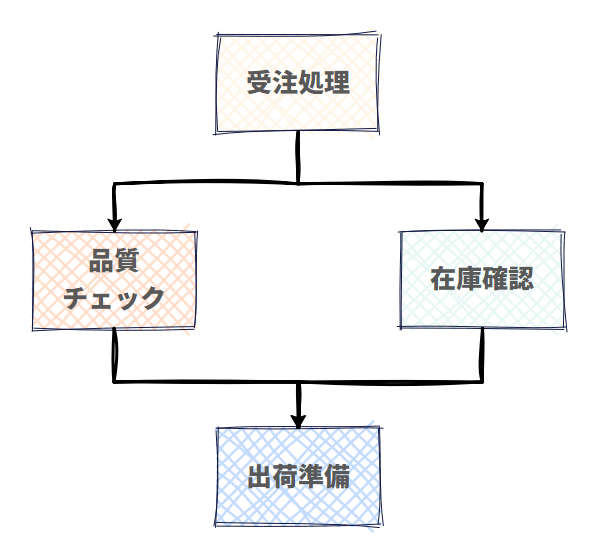

並列分岐とは、複数の処理を同時並行で進める場合に使用される分岐です。例えば、「製品の品質チェック」と「在庫の管理」を同時に実施する業務フローでは、並列分岐が不可欠になります。

この方式を活用することで、処理時間の短縮や業務効率の向上が期待できます。ただし、並列処理を行う際は、各タスクが干渉しないよう適切な管理が必要です。

実例:

[受注処理] → [品質チェック] & [在庫確認] → [出荷準備]

並列分岐は、特に業務フローの中で同時進行すべきタスクがある場合に有効です。スムーズな業務遂行のために、適切な並列処理を設計しましょう。

フローチャートの分岐を理解し、適切に活用することで、業務の流れを整理し、より分かりやすいフローを作成できます。

3. フローチャートで分かりやすい分岐を書く方法

フローチャートの分岐を効果的に描くことで、業務の流れを誰でも理解しやすくなります。分岐が複雑になると可読性が低下するため、標準的な記号や流れの統一を意識することが重要です。

3.1 標準的な記号の使用

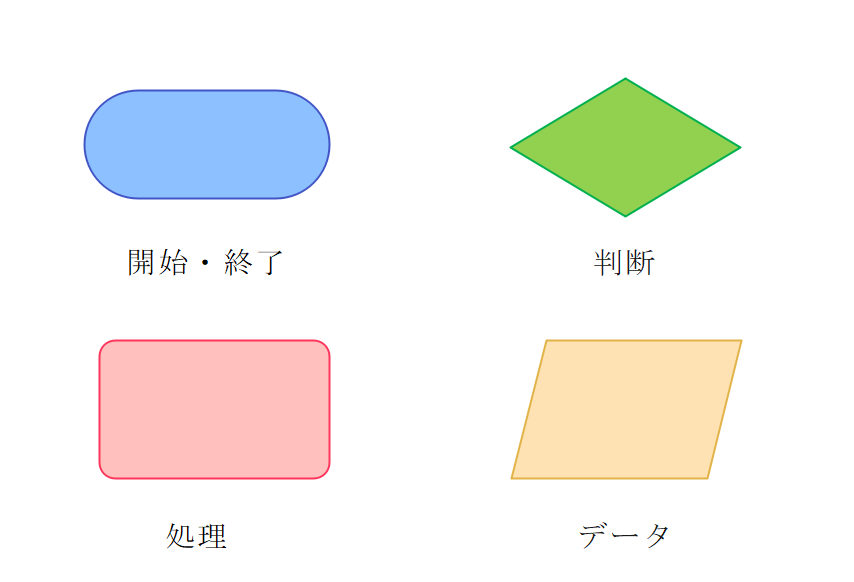

フローチャートでは、一般的な記号を用いることで統一感を持たせ、読み手が直感的に理解できるようになります。主な記号とその用途は以下の通りです。

- 開始・終了(端子記号): 楕円形で表し、プロセスの始まりと終わりを示します。

- 処理(プロセス記号): 長方形で表し、特定の作業や手順を示します。

- 判断(条件分岐記号): ひし形で表し、「はい/いいえ」などの選択を含む判断ポイントを示します。

- 入力・出力(データ記号):平行四辺形で表し、情報の入力や出力を表現する。

- 矢印(フローライン): プロセスの流れや方向を明確にします。

適切な記号を使用することで、フローチャートの可読性が向上し、関係者が迷わずに理解できます。

3.2 流れの統一

フローチャートを作成する際は、流れの統一性が重要です。特に、以下の点に注意しましょう。

- 一方向に流れる設計: 左から右、または上から下に流れる構成にすることで、視線の動きをスムーズにします。

- 分岐をシンプルにする: 過度な分岐を避け、必要最低限の判断ポイントのみを設定します。

- 統一された記号の使用: 記号のデザインを統一し、異なる表現を混在させないようにします。

- 矢印の重なりを避ける: 矢印が交差しすぎるとフローチャートが読みづらくなるため、適切な配置を心がけます。

分かりやすいフローチャートを作成することで、業務の流れがスムーズになり、関係者の理解も深まります。次のセクションでは、フローチャート作成に役立つツール「EdrawMax」について詳しく紹介します。

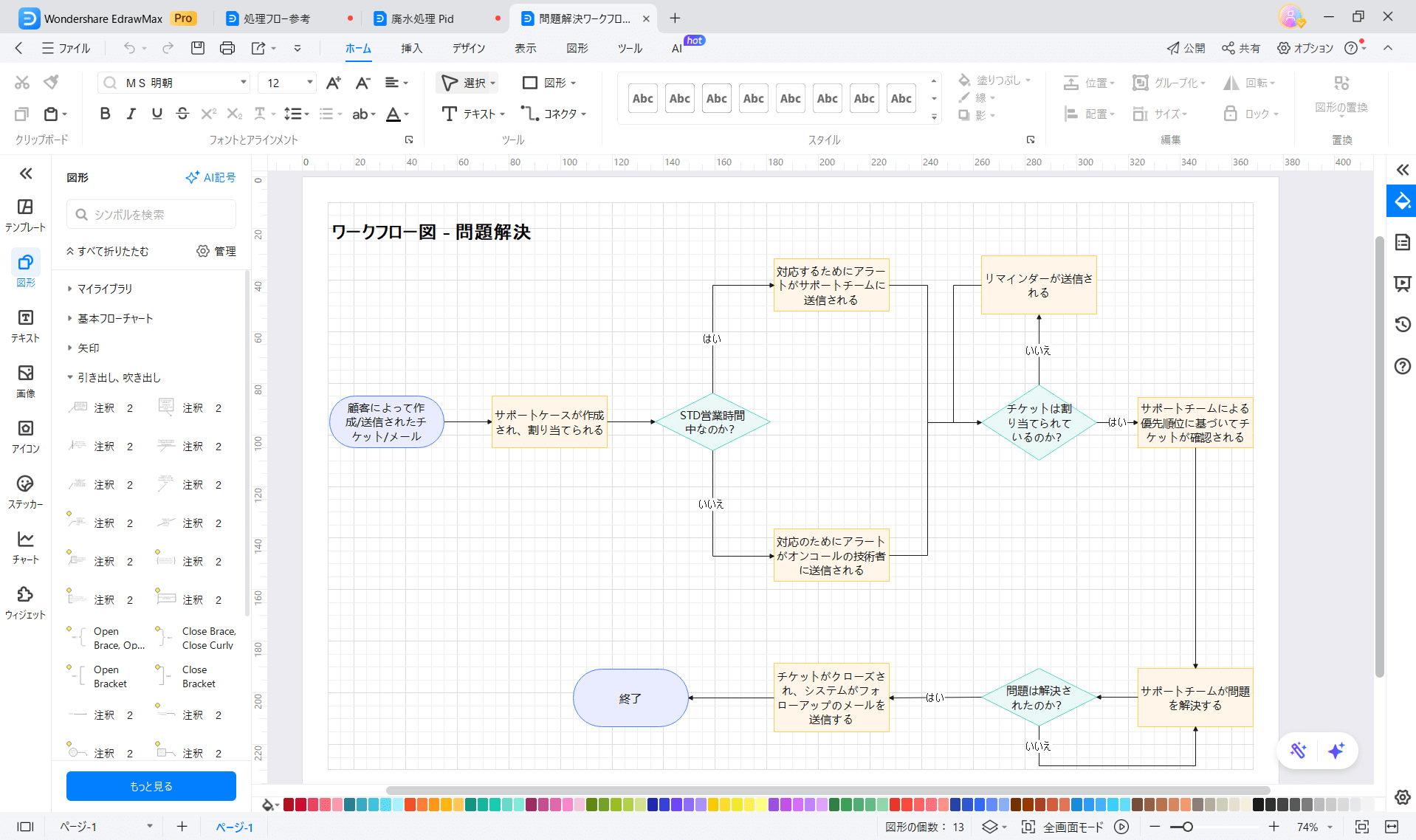

4. フローチャート作成ツールEdrawMax

フローチャートを作成する際に便利なツールのひとつが EdrawMax です。このツールを活用することで、初心者でも直感的にフローチャートを作成でき、業務の効率化が図れます。

特徴① 豊富なテンプレートや素材

EdrawMaxには、フローチャート作成に適したテンプレートやアイコン、記号が多数用意されています。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、すぐにフローチャートを作成できるのが魅力です。

特徴② フローチャート作成に特化した機能

このツールには、フローチャートを作成する際に便利な機能が豊富に搭載されています。

- 飛躍線の自動生成:複雑なフローチャートでも、矢印が交差しないように自動で整えられます。

- フローアニメーション:作成したフローチャートにアニメーションを追加し、プレゼンや説明資料として活用可能。

- 自動整列機能:プロセスや記号の配置を最適化し、視認性の高いフローチャートを作成できます。

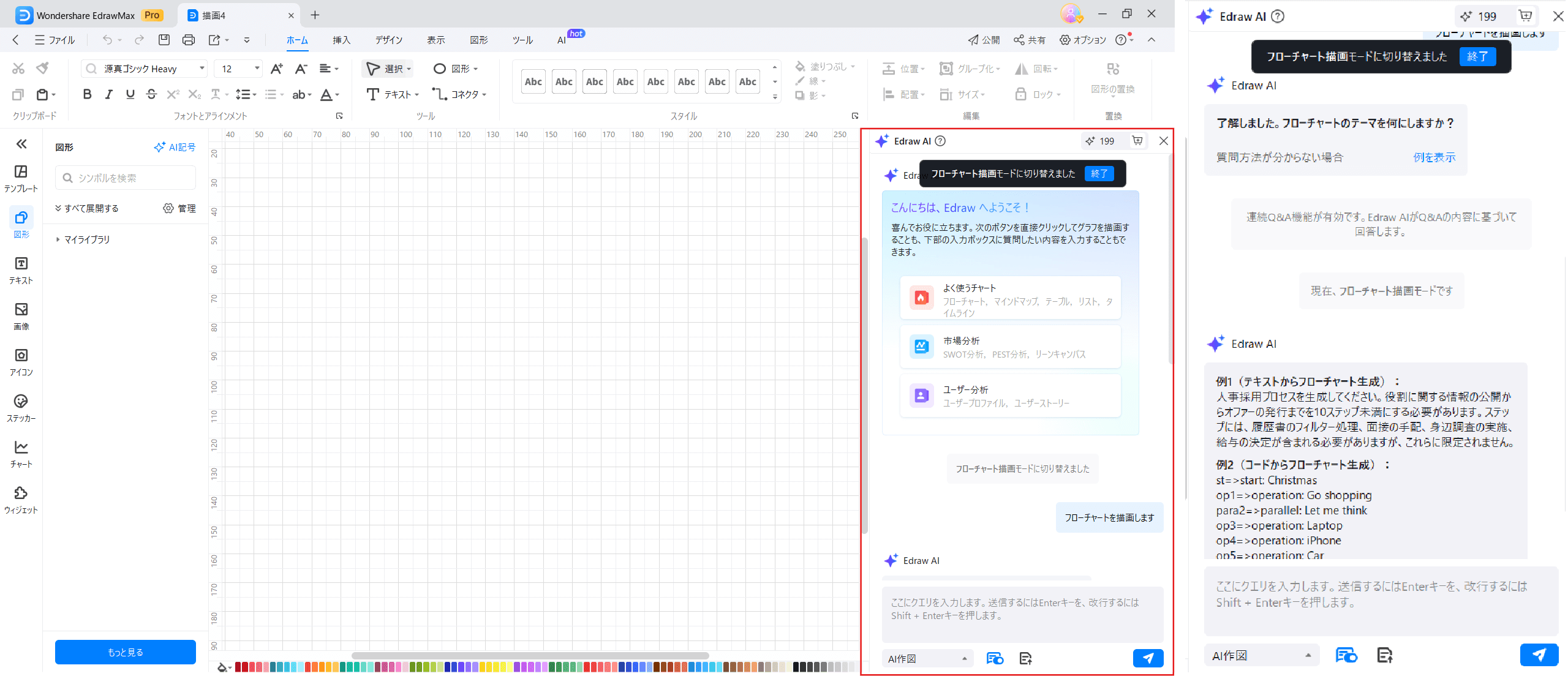

特徴③ AIフローチャート機能

EdrawMaxにはAIを活用したフローチャート作成機能も搭載されています。AIが適切なフローチャートを提案し、短時間で見やすいフローを作成できるため、初心者にも最適です。

EdrawMaxを活用すれば、手間をかけずに高品質なフローチャートを作成でき、業務の見える化や業務改善にも役立ちます。

5. よくある質問

フローチャートを作成する際、多くの人が共通して疑問に感じる点について解説します。ここでは、特に重要な3つの質問に答えます。

Q1. 三つの分岐を持つフローチャートを書くときの注意点は?

三つ以上の分岐を持つフローチャートを作成する際には、以下の点に注意しましょう。

- 条件を明確に定義する:各分岐の条件があいまいだと、フローの解釈が難しくなります。

- 見やすい配置にする:分岐が多い場合、ひし形の判断記号を横に並べるのではなく、縦方向に展開すると分かりやすくなります。

- 代替案を考慮する:分岐が増えすぎるとフローチャートが煩雑になるため、他の方法で整理できないか検討しましょう。

Q2. YES/NOで分岐させる場合、ひし形の下方向が「YES」、横方向が「NO」であるという決まりはあるか?

一般的なルールとして、以下のように配置することが推奨されています。

- YES(はい)を下方向:処理を継続する選択肢は、自然な流れとして下に配置する。

- NO(いいえ)を横方向:処理が分岐する場合や、異なる手順に進む場合は横に流す。

ただし、業界や企業ごとのルールに合わせることが重要です。一貫性を持たせることで、関係者が直感的に理解できるフローチャートを作成できます。

Q3. 複数の分岐を持つフローチャートを書く際のコツは?

- グルーピングを意識する:似たような条件や判断を一括でまとめることで、フローチャートの見やすさが向上します。

- 補助説明を追加する:複雑な分岐がある場合は、フローチャートの近くに補助説明を加えると、理解がスムーズになります。

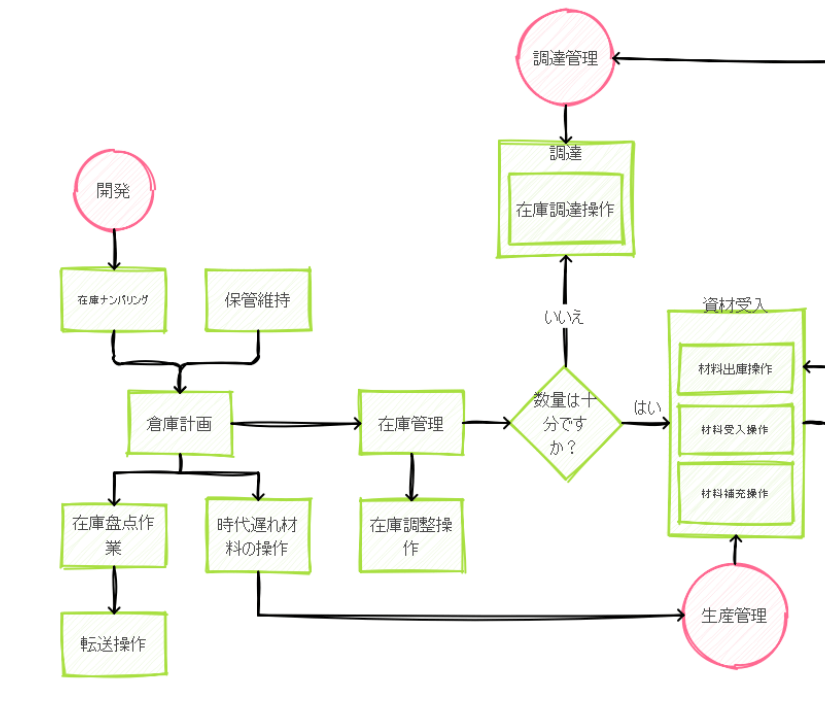

- スイムレーンを活用する:関係者ごとに役割を分けることで、業務の流れが整理され、視認性が向上します。

適切なルールを守りながらフローチャートを作成することで、誰が見ても理解しやすいフローを実現できます。

まとめ

本記事では、フローチャートの分岐の基本から、具体的な種類、分かりやすい描き方、ツールの活用方法までを詳しく解説しました。

フローチャートを作成する際は、標準的な記号を使用し、流れを統一することが重要です。また、分岐が多くなる場合は、見やすい配置や補助説明を加えることで、直感的に理解しやすいフローを作成できます。

さらに、EdrawMaxのようなツールを活用すれば、短時間で視認性の高いフローチャートを作成でき、業務の効率化につながります。

フローチャートは、業務改善やプロジェクト管理にも大いに役立ちます。EdrawMaxは無料体験ができますので、本記事の内容を参にして実際の業務に活用してみましょう。