私たちが日々の生活で使用している電気設備は、電源や配線が不安定になったとき、過電流や漏電などの危険から守るために「ブレーカー」と呼ばれる安全装置を備えています。ブレーカーは、想定を超える電流や漏電などを検知すると、自動的に電気回路を遮断し、火災や感電事故などの重大なトラブルを防ぎます。家庭から産業用施設に至るまで、さまざまな場所で使われており、電気図面や設備仕様書にも「ブレーカー記号」として表記されます。本記事では、ブレーカーの基本的な仕組みや種類、そして図面におけるブレーカー記号の一覧とその使い方について詳しく解説します。

1.ブレーカーとは

ブレーカーとは、電気回路に異常が発生した際に、回路を自動的に遮断する保護装置の総称です。英語では「Circuit Breaker(サーキットブレーカー)」とも呼ばれ、主に過電流や漏電などが起きたときに電流を強制的に止める機能を持ちます。過電流とは、定格を超える電流が流れる状態のことで、断続的な大電流やショート(短絡)が原因となります。一方、漏電は、電流が本来の経路以外に流れてしまう異常状態で、感電や火災事故につながる可能性があります。

ブレーカーを設置することで、こうした過電流・漏電による火災や感電のリスクを最小限に抑え、設備や人命を守ることができます。現在では家庭・オフィス・工場など、あらゆる建物の電気設備に必須であり、建築基準法や電気設備技術基準などの法令によっても設置が推奨・義務化されています。

2.ブレーカーの種類と仕組み

ブレーカーは保護対象や検知方法によっていくつかの種類に分かれます。ここでは代表的な製品の仕組みや特徴を解説します。

2.1 一般ブレーカー

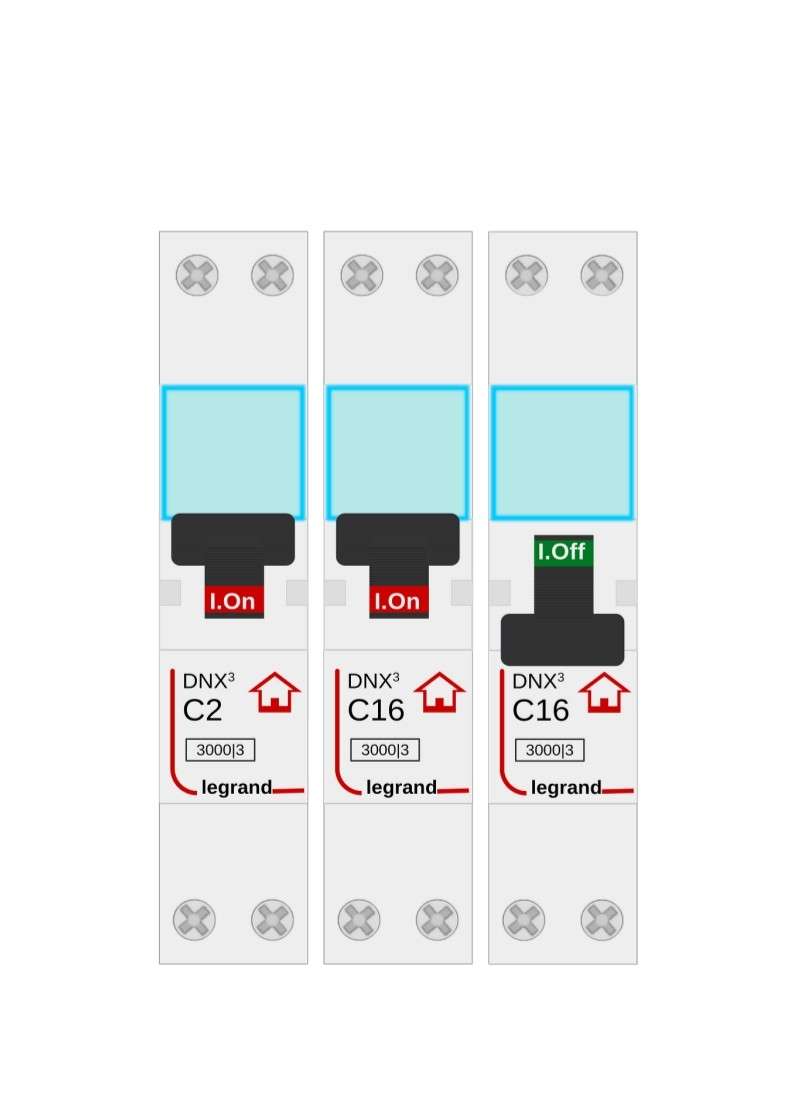

一般ブレーカーは配線用遮断器などとも呼ばれ、過電流を検知すると回路を遮断する機能を持ちます。定格電流を超える電流が流れると、内部に組み込まれたバイメタルやマグネットが動作してスイッチを切り離します。家庭用分電盤やオフィスの分岐回路などで広く使われており、過負荷から回路を保護するのが主な目的です。

2.2 漏電ブレーカー

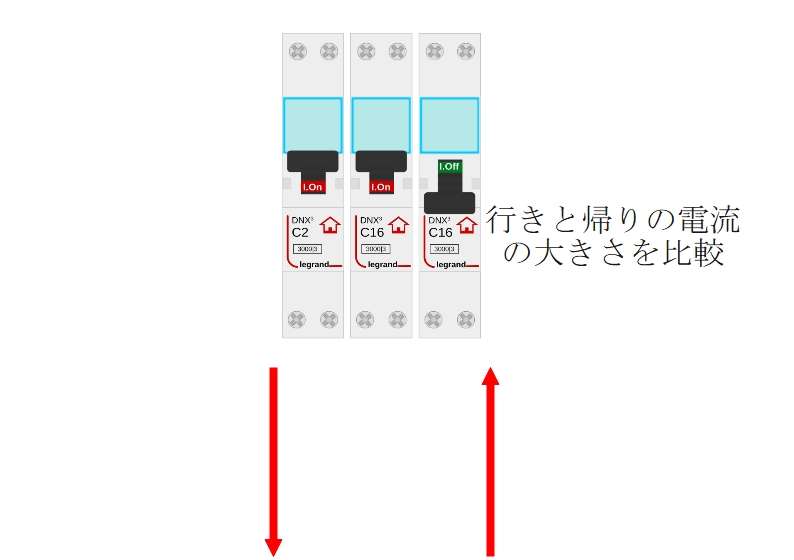

漏電ブレーカーは、過電流だけでなく、漏電を検知して回路を遮断する機能を備えたブレーカーです。漏電を検知するために、電流のバランスを常に監視しています。行きと帰りの電流に差が生じると漏電と判断し、一定の閾値を超えた時点で速やかに遮断を行います。感電事故や火災の防止に大きく貢献し、水回りが多い場所や安全基準の厳しい施設では特に重視されます。

2.3 警報接点付きブレーカー

警報接点付きブレーカーは、ブレーカーが遮断した際に外部へ警報信号を送るための接点を備えた製品です。電源を切るだけではなく、異常が起こったことを迅速に外部へ伝えることができます。例えば、工場やビルの集中監視システムと連動し、どのブレーカーがトリップしたかを遠隔で把握する用途などで利用されます。大規模施設の保守・管理の効率化に不可欠な装置です。

3.ブレーカー記号(遮断器)一覧

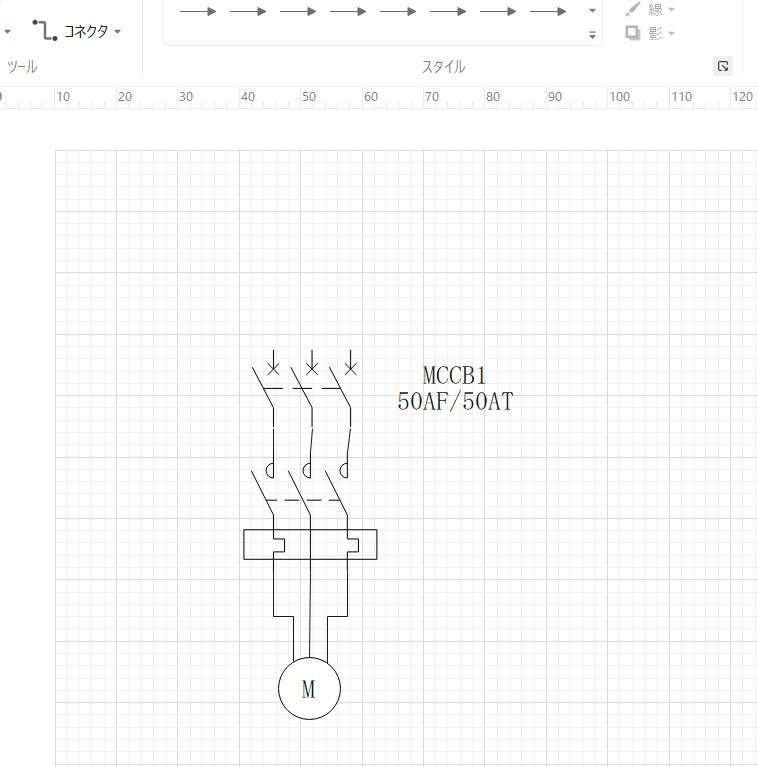

電気図面や設備仕様書などにおいて、ブレーカーはそれぞれ独自の記号で示されます。ここでは、代表的な4種類のブレーカー(配線用ブレーカー、漏電ブレーカー、警報接点付きブレーカー、4P漏電ブレーカー)を例に、その記号と簡単な意味を解説します。

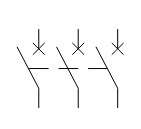

| 記号 | 名称 | 詳細 |

|---|---|---|

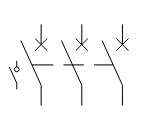

|

配線用ブレーカー | 最も一般的に使用されるブレーカーで、過電流保護機能を有します。MCCBとも呼ばれ、図面上ではスイッチや接点記号が描かれることがあります。 |

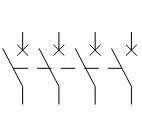

|

漏電ブレーカー | 一般ブレーカーの記号に加え、漏電検知機能を示すシンボルが追加されます。「ELB」と表記されることもあり、注釈が入る場合が多いです。 |

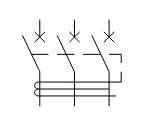

|

警報接点付きブレーカー | 外部へ信号を送る警報接点(A接点/B接点)のシンボルが付加されます。図面上では端子番号や専用記号が付けられることもあります。 |

|

4Pブレーカー | 3相4線式で使用されるブレーカー。4本の縦線や接点マークが描かれ、漏電ブレーカーであることを示すマークが含まれることがあります。 |

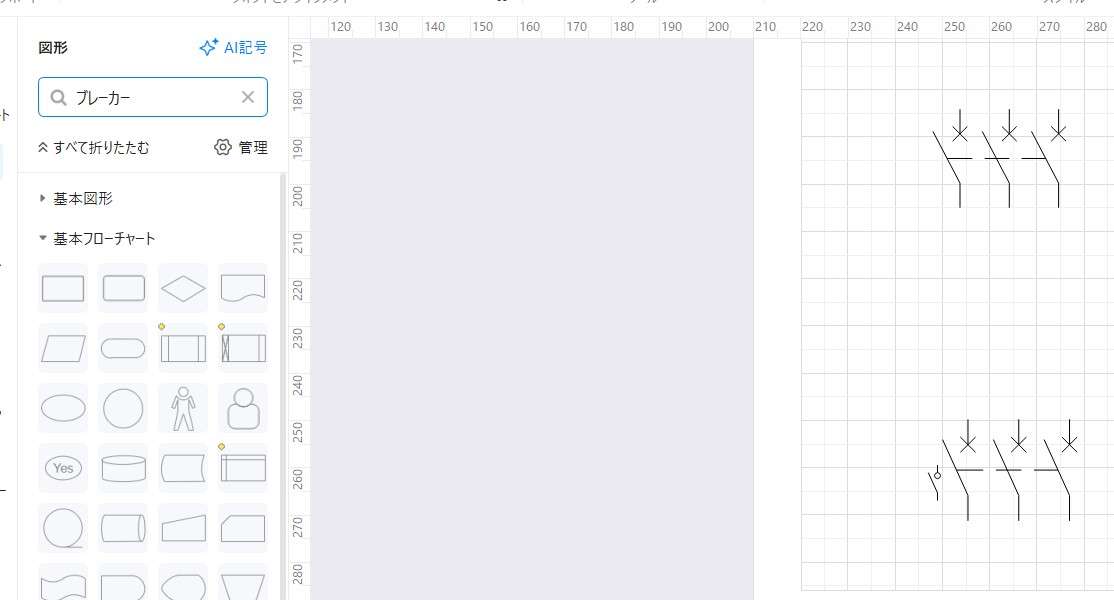

4.ブレーカー記号の使い方

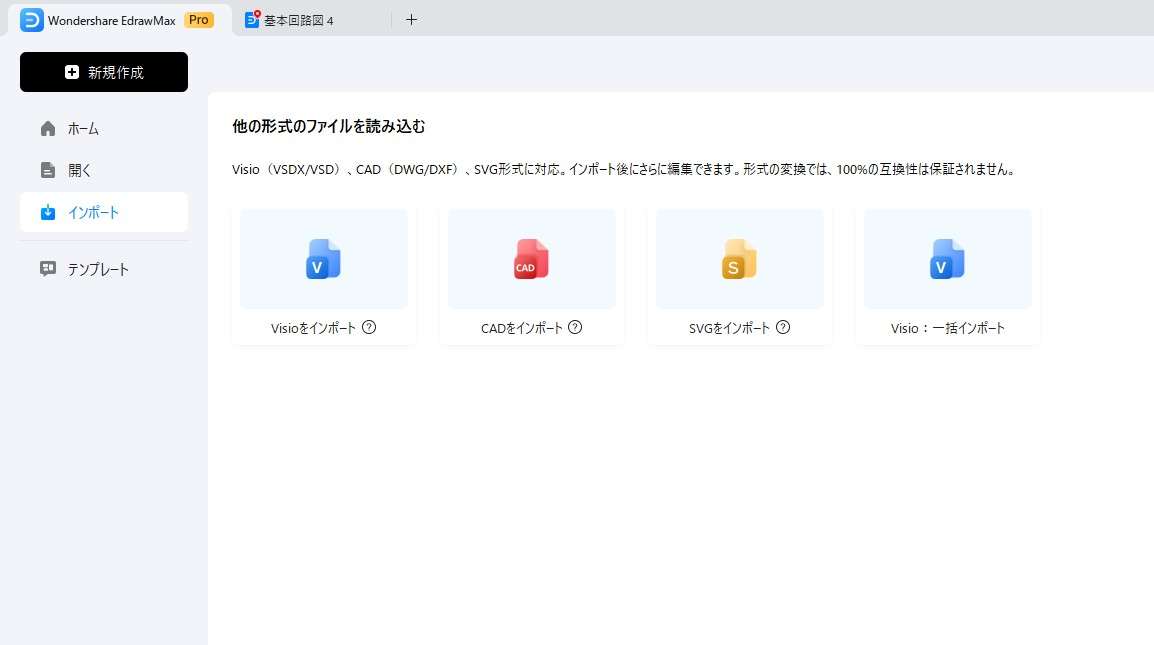

ブレーカー記号は、電気配線図や機器レイアウト図などの図面を正確かつわかりやすく示すために欠かせない要素です。ここでは、オールインワンの作図ソフトであるEdrawMaxを活用してブレーカー記号を使う際のポイントを解説します

4.1標準シンボルを使った作図の効率化

EdrawMaxには、あらかじめ多種多様な電気シンボルが用意されており、ブレーカー記号やヒューズ記号などが豊富に揃っています。これら標準ライブラリのシンボルをドラッグ&ドロップで簡単に配置できるため、いちから記号を描く必要はありません。規格に沿った記号を使うことで、設計図や配線図の信頼性も高まります。

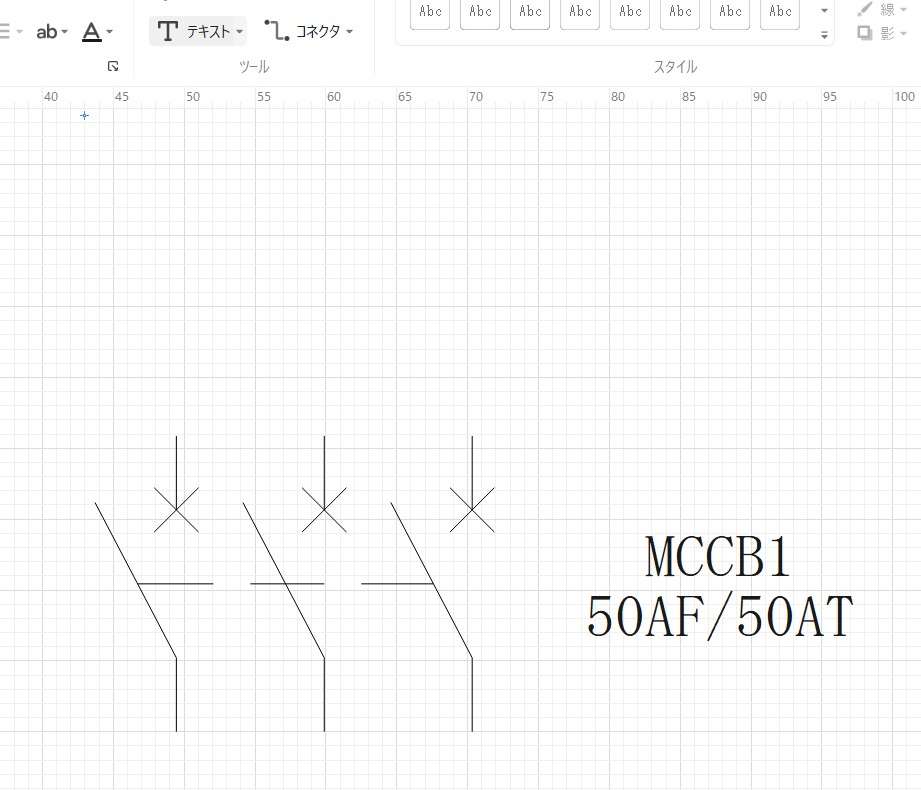

4.2注釈や文字情報を追加する

ブレーカーには容量や漏電検知の有無など、機種ごとに異なるスペックがあります。EdrawMax上では、配置したブレーカー記号に対してテキストボックスを挿入し、「定格電流」「MCCB(配線用ブレーカー)」などの情報を書き添えることが可能です。シンボルだけでは伝わりにくい機能や定格値を補足することで、図面を閲覧する人が必要な情報をひと目で把握できます。

4.3回路構成をわかりやすくレイアウトする

ブレーカー記号を配置するときは、電源から負荷までの電流の流れが直感的に理解できるように配線を引きましょう。EdrawMaxには自動整列やスナップ機能が備わっているため、配線の引き回しが整理しやすく、複数のブレーカーや警報接点を含む複雑な回路構成でも読みやすい図面を作成できます。また、警報接点の配線を示す場合は、補助接点用のシンボルや線色を工夫することで見やすさが向上します。

4.4チームでの共有とレビュー

完成した図面は、EdrawMaxのクラウド機能や出力フォーマットを利用して、プロジェクトメンバー間で共有しやすくなります。共有した図面に対してコメント機能を使い、誤りや改善点を早期に発見・修正することで、ブレーカーの配置ミスや記号の使い方の誤解を防ぎ、安全性と信頼性の高い電気設備設計が可能です。

5.ブレーカーに関するよくある質問

5.1 ブレーカーと遮断機の違いは?

「ブレーカー」と「遮断機」は、一般的にはほぼ同じ意味合いで使われることが多い言葉です。英語のCircuit Breakerをカタカナで「ブレーカー」と呼ぶケースが多い一方で、日本語では「遮断機」という表現も用いられます。ただし、「遮断器」と表記することが多く、遮断機は踏切の道路遮断装置を指す場合もあります。

5.2 ブレーカーが頻繁に落ちる場合、どのような対策が必要?

ブレーカーが頻繁にトリップする主な原因は、過負荷や漏電などが考えられます。まずは負荷を分散する、あるいは使用していない機器のプラグを抜くなどして消費電力を抑えることが基本です。それでも解決しない場合は、ブレーカーの容量や配線の状態に問題がある可能性があります。専門の電気工事士に相談し、必要に応じてブレーカー容量の変更や配線の改善、漏電箇所の修理などを検討します。