展開接続図は、機械やシステムの接続を視覚的に理解しやすくする重要なツールです。展開接続図を使うことで、システムの設計やメンテナンスが効率的に行えます。機器の配置や接続の正確な情報を把握することで、作業の迅速化とミスの軽減が可能です。たとえば電源回路の展開接続図があれば、電源トラブルで各部品の配置や配線を明確にし、問題箇所の特定が容易です。

この記事では、展開接続図の基本的な読み方や書き方を詳しく解説し、さらに便利な作図ソフト「EdrawMax」の活用方法も紹介します。図面の作成に慣れない方でも簡単に理解できるように、ステップバイステップで説明しているのでぜひ読み進めてみてください。

1. 展開接続図とは?

展開接続図は、機械やシステムの接続を動作順序がわかるように視覚的に表現した図です。一般的には「シーケンス図」とも呼ばれます。各部品や配線の関係を示し、システム全体の動作や制御プロセスをわかりやすく表示し、以下の場合に使用されます。

- システムの設計

- メンテナンス

- トラブルシューティング

システムの設計時に各部品の配置や配線の計画を明確にし、保守や修理時に問題箇所を特定可能です。技術者やエンジニアは部品や配線の番号からトラブルシューティングの原因追及を迅速に処理できます。

2. 展開接続図の読み方:記号・凡例

展開接続図を正しく読み解くためには、使用される記号や凡例の理解が不可欠です。ここでは、展開接続図で使用される主要な記号や凡例について説明し、基本的な読み方のポイントを解説します。

2.1 展開図で使用される記号

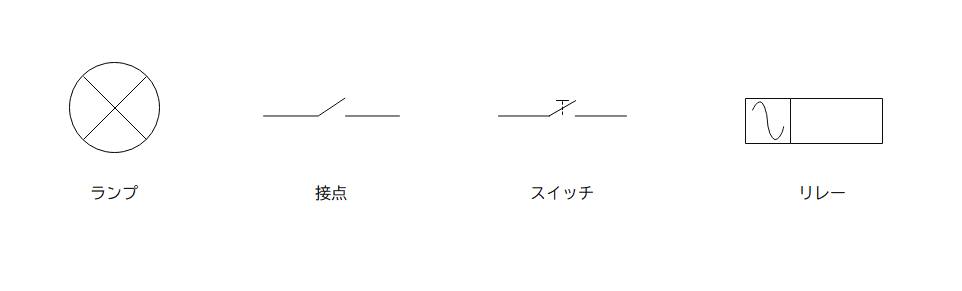

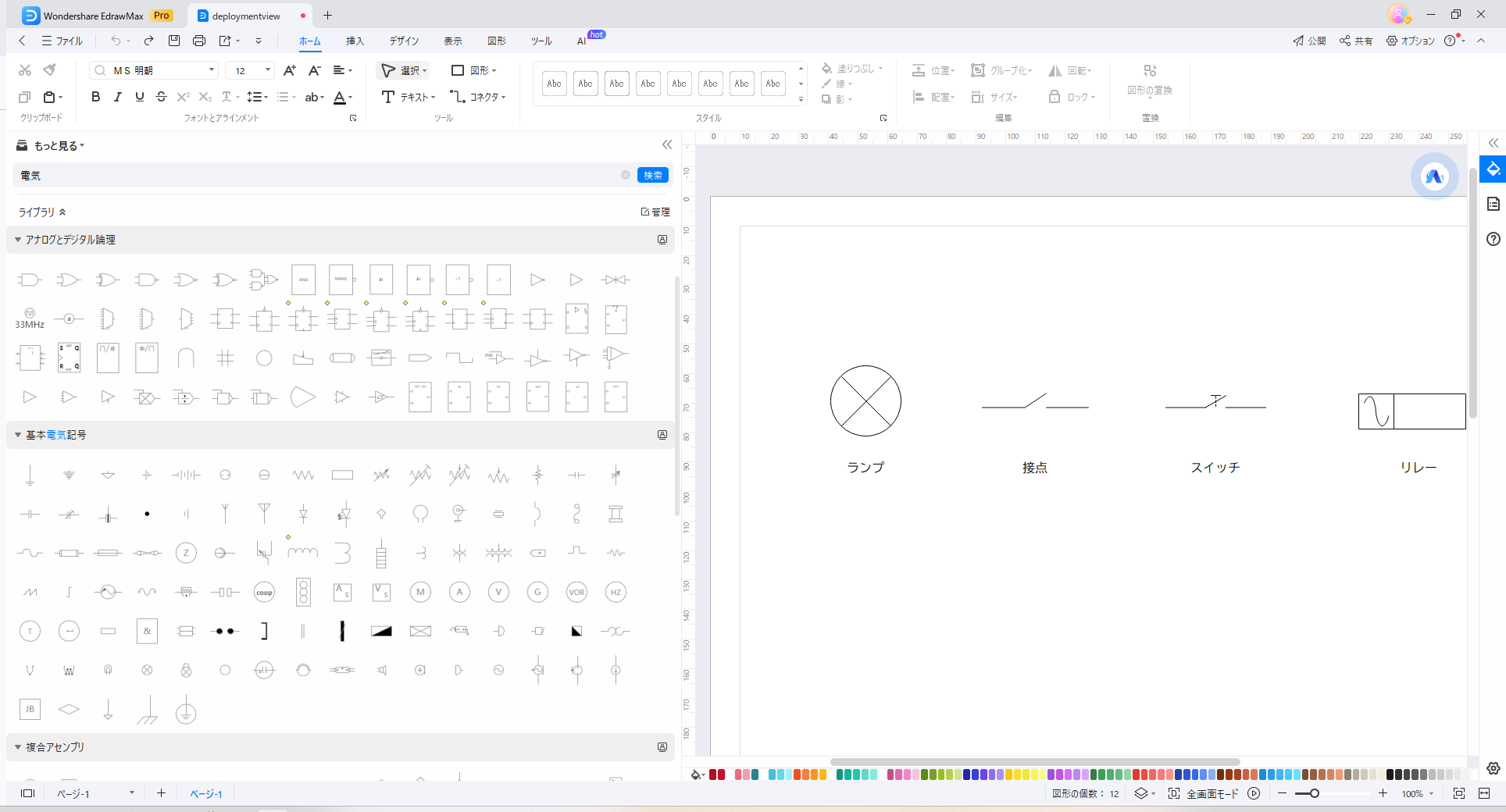

展開接続図で使用される記号は、各構成要素や接続を明確に示すために不可欠です。以下に、代表的な記号をいくつかピックアップして解説します。

- ランプ:出力の代表例。

- 接点:スイッチの代表例。一般的な接点の記号

- スイッチ:スイッチの一例。上図は押ボタンスイッチを解除した状態。

- リレー:展開接続図でよく使われるリレー。四角のボックスのみで表すこともある。

これらの記号を理解することで、展開接続図を誰もが認識でき、システムの設計やトラブルシューティングに活かされます。

2.2 展開図の凡例

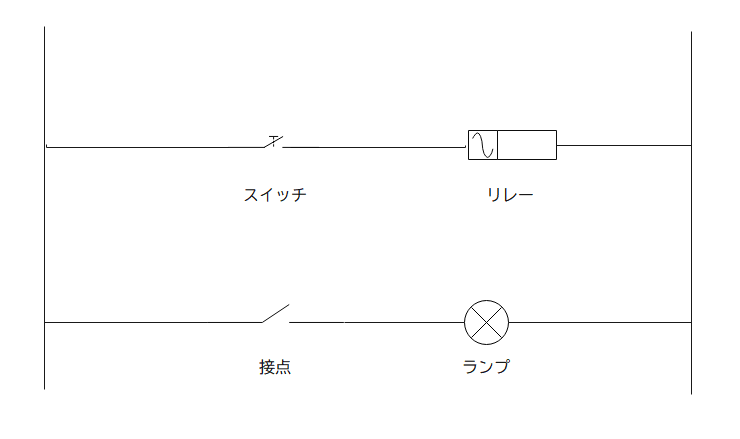

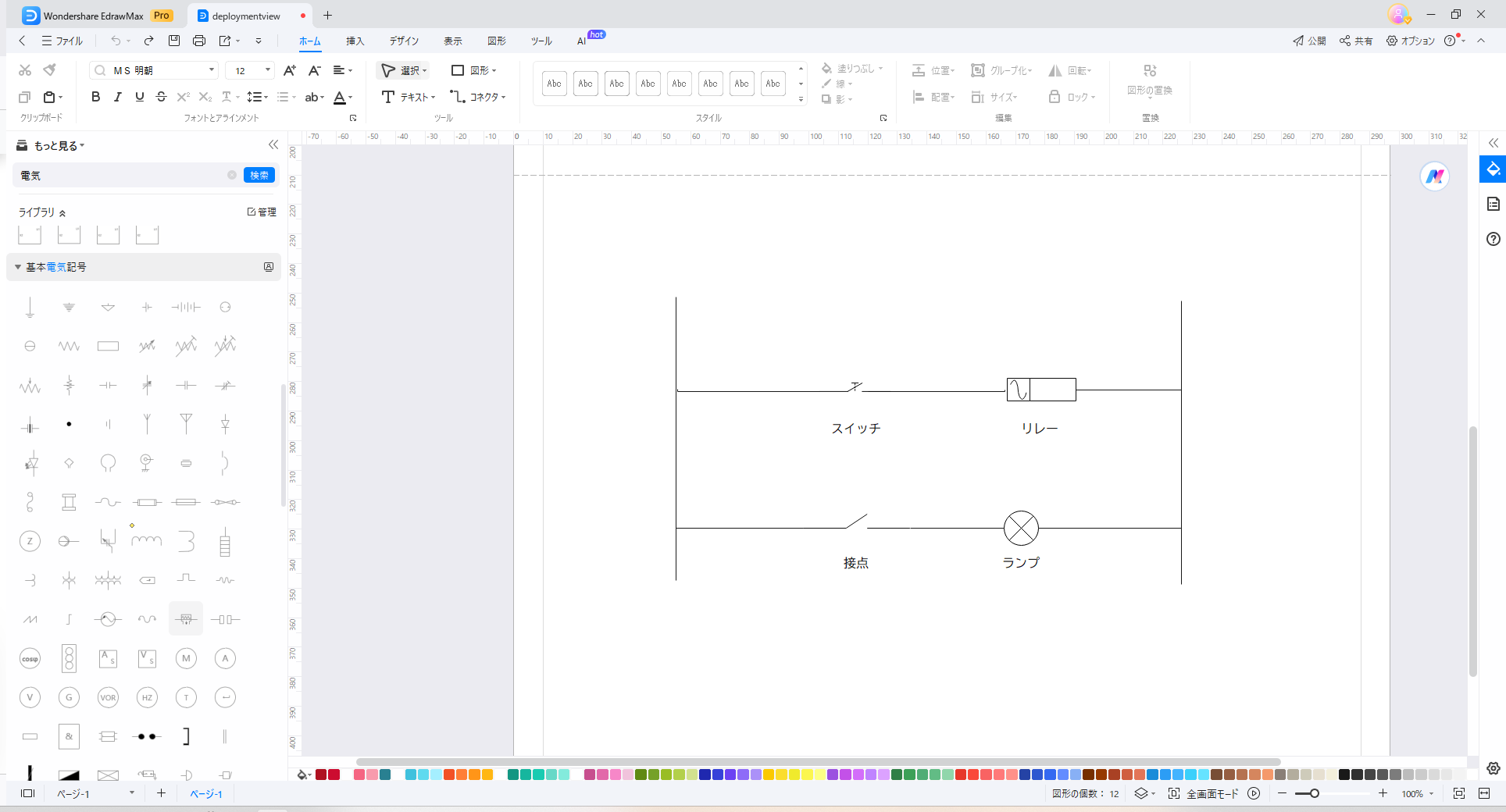

展開接続図の凡例を理解することで、図全体の構造や機能を正確に把握できます。以下に、簡単な展開接続図を例示して解説します。

この図ではスイッチによりリレーに通電し、リレーが作動することで接線がONになってランプが点灯します。

展開接続図では、回路の全体を把握するために記号や接続を読み取ります。接続する機器は名称を省略した品目記号で展開接続図に記載されます。接続の種類や電源の表記などをしっかりと確認することで図面の読み取り精度が向上し、効率的な作業が可能です。

2.3 展開接続図の読み方

展開接続図の読み方のポイントを理解することで、電気回路やシステムの動作を正確に把握できます。以下に、展開接続図を読む際の基本的な流れを解説します。

- 全体の構造を把握する

- 電源を特定する

- 主要な部品を確認する

- 配線の経路を追う

- 制御機能を理解する

図全体をざっと見て、主要な部品や配線の配置を確認します。電源の入力部分を見つけ、電流の流れの起点を把握しましょう。抵抗、コンデンサ、トランジスタなどの主要な部品とその役割を把握します。各部品間の接続を追い、電流の流れや信号の伝達経路を明確にします。スイッチやリレーなどの制御部品がどのように動作するかを確認し、システム全体の制御ロジックを理解しましょう。

この流れで展開接続図を正確に解読し、設計やメンテナンスに役立てられます。

3. 展開接続図の書き方

展開接続図の正しい書き方図面を読み解くためには、使用される記号や凡例の理解が不可欠です。ここでは、2章で使用した展開接続図を例にして、基本的な書き方のポイントを解説します。

3.1 動作タイムチャートを準備する

展開接続図の作成には、まず動作タイムチャートの準備が重要です。動作タイムチャートは、システムや装置の各部分が時間経過と共にどのように動作するかを視覚的に示します。

タイムチャートの目的は、機器の動作のタイミングと順序を明確にすることです。システム全体の動作を時系列で整理し、各要素のオン・オフや動作期間を図にします。

動作タイムチャートを準備すれば、全体のシステム構成や配線の計画が理解しやすくスムーズです。タイムチャートで誤りや不明瞭な点がないかをチェックし、必要に応じて修正します。

3.2 全体的なシステム構成を決める

全体的なシステム構成は図面作成の基盤となり、各要素の配置や接続を検討する上で非常に重要です。以下の流れで、システム構成を決定します。

- 目的を明確にする

- 部品の選定

- 各部品の相互関係を定義する

システム全体の目的や要求仕様を理解し、それに基づいて必要な機能を洗い出します。必要な主要部品や装置をリストアップし、それぞれの機能と役割を確認しましょう。各部品がどのように相互作用するか、どのように接続されるかを明確にし、システム全体の流れを設計します。これにより、各要素の配置と接続が一目でわかるようになります。

3.3 図上に機材を配置する

図上にシステムの各構成要素を適切に配置します。

システム全体を考慮して、主要な機材を適切な位置に配置します。機材の機能や相互関係を考慮し、効率的な配置を心掛けます。次に各機材に名称を付けることで、識別しやすくします。配置が完了したら全体を確認し、必要に応じて修正を行います。

3.4 配線・接線する

各機材の接続ポイントを確認し、どの端子がどの機材と接続されるかを確認します。配線経路を確認し、配線が交差したり混線したりしないようにしましょう。線の太さや色を工夫して、重要な配線や信号ラインを強調します。最後に全ての接続が正しいかを再確認し、必要に応じて修正します。

これらの手順で展開接続図が正確で信頼性の高いものとなり、システムの効率的な設計やメンテナンスが可能になります。

3.5 展開接続図作成の注意点

展開接続図を作成する際には、いくつかの重要な注意点があります。以下に3つのポイントを解説します。

- 正確な情報の確認

- 標準規格の遵守

- 一貫性の維持

使用する部品や配線の仕様、設計要件を正確に把握し、図面に反映させます。国際規格や業界標準に従った記号や表記法を使用することで、図面の理解が容易になります。全体のフォーマットやラベル付けの一貫性を保ち、読みやすくしましょう。図面に補足情報や注釈を追加し、完成した図面を複数の目でチェックし、誤りや抜けがないかを確認します。

4. 展開接続図作成フリーソフト——EdrawMax

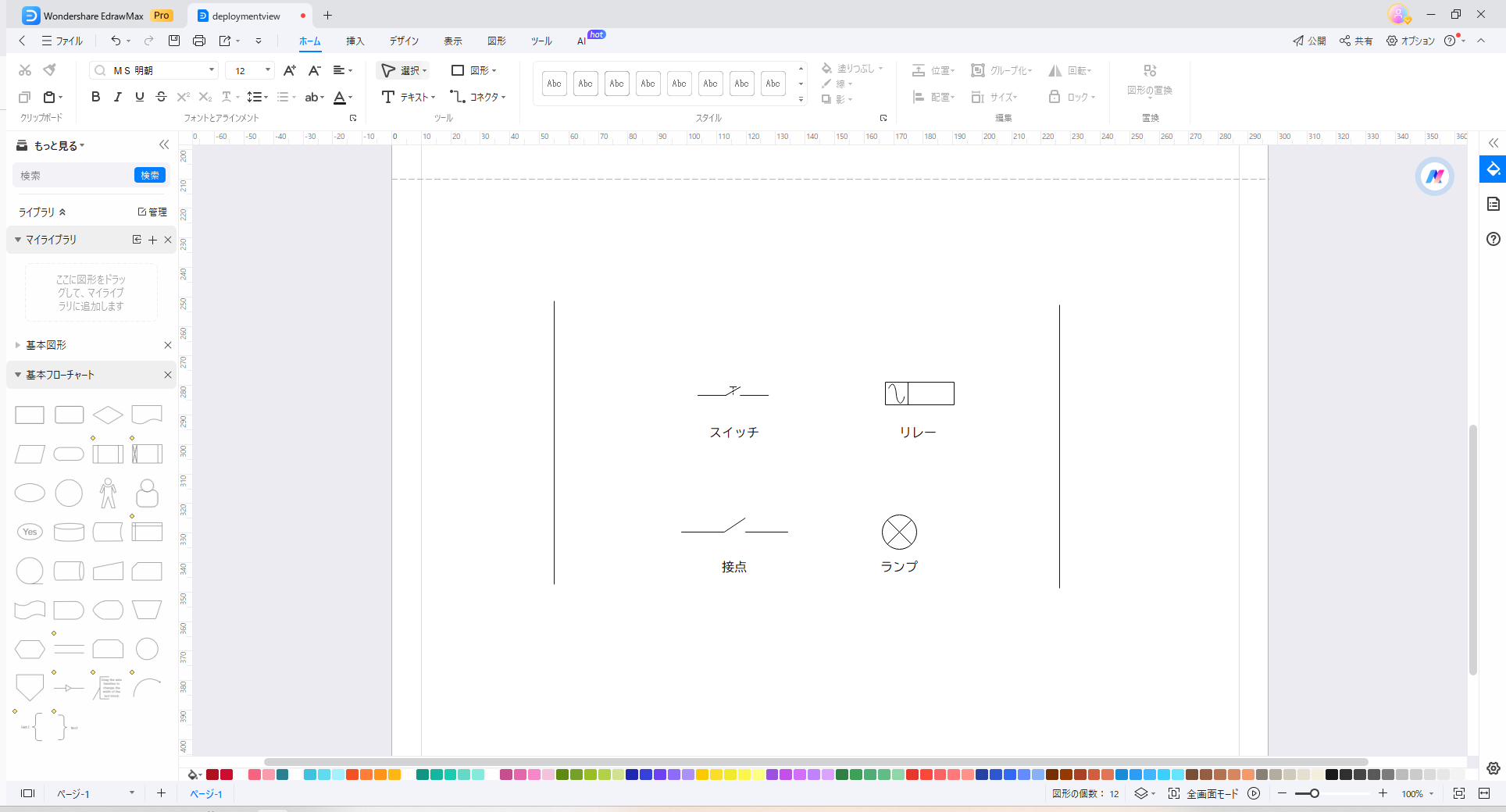

展開接続図の作成に慣れていない方でも、簡単に扱える図面作成ソフトがEdrawMaxです。ここでは、EdrawMaxの特徴や作成例を説明します。

4.1 EdrawMaxの特徴

電気記号やシンボルが豊富にそろっており、プロフェッショナルな図面を簡単に作成できます。

図面作成に慣れない方は、配置する機器や記号に迷うことがあります。しかし、EdrawMaxであれば標準で上記のように多数のシンボルがあります。主な電気関係のシンボルは以下のものがあります。

- 基本電気記号

- アナログとデジタルの論理記号

- 電気計測器

- 抵抗器とコンデンサー

- スイッチとリレー

EdrawMaxは作図に特化したオールインワン・ドローイングソフトウェアであり、展開接続図の作成においても非常に便利で効果的なツールです。

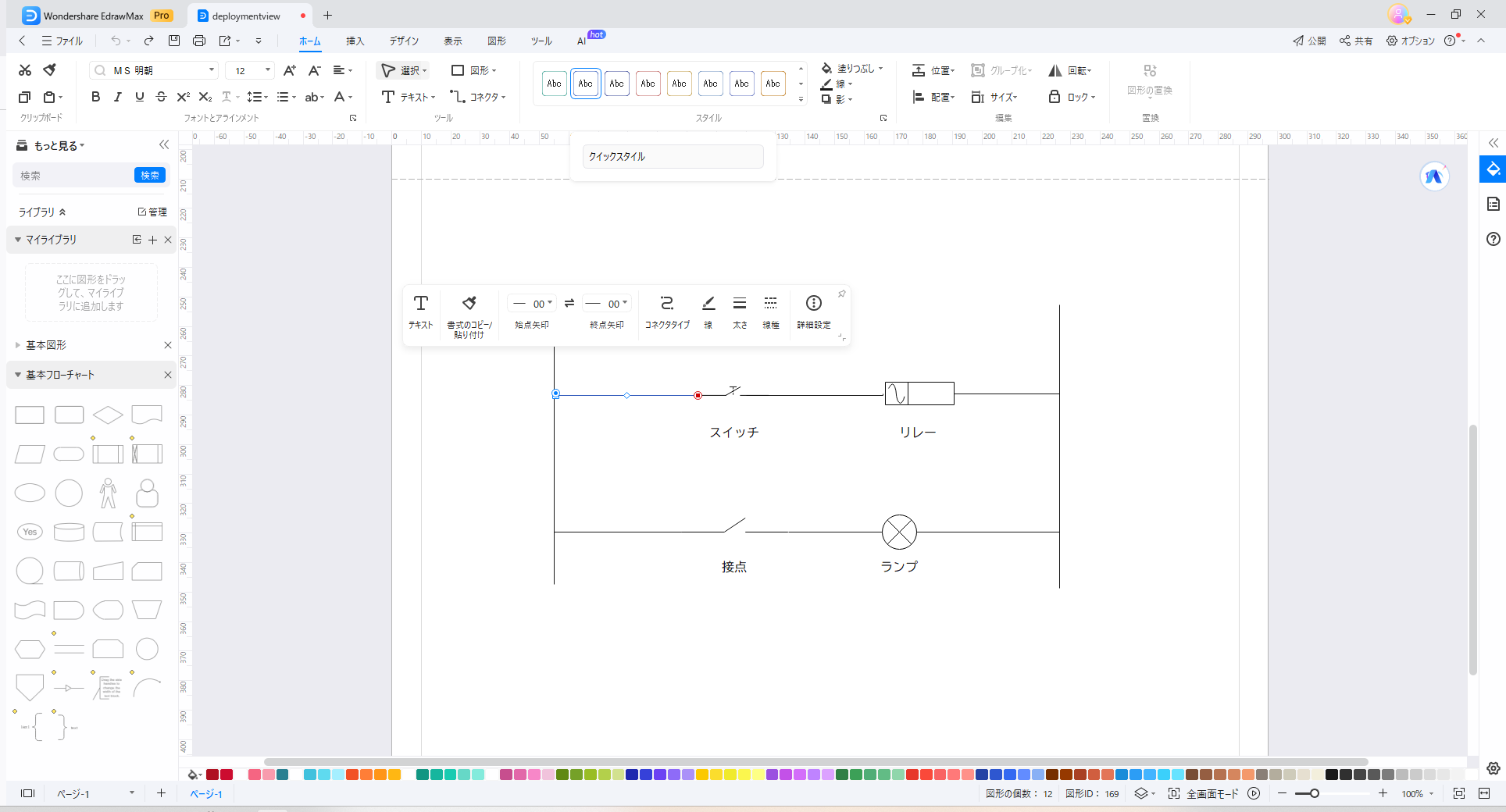

4.2 EdrawMaxでの展開接続図の作成例

EdrawMaxは直感的な操作性により、初心者でも簡単に展開接続図を作成できます。上記の例では、標準のシンボルから必要な機器を配置し展開接続図を作成しています。複雑な図面であっても豊富なテンプレートテンプレートが用意されており、効率的に作図が可能です。

5. 展開接続図の活用事例まとめ

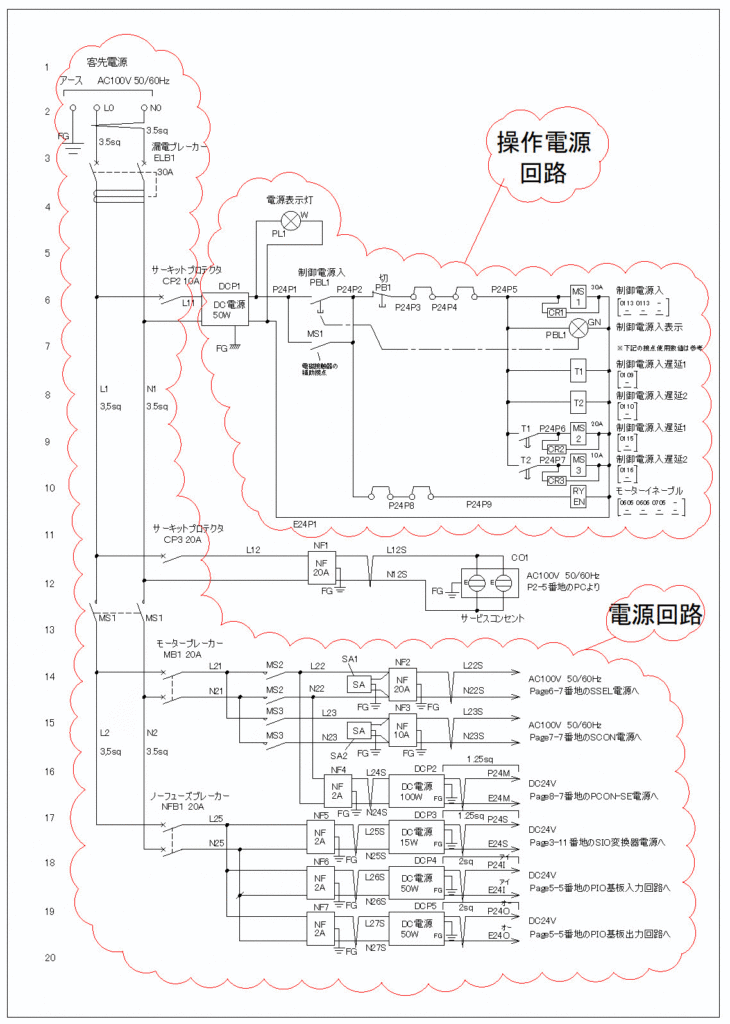

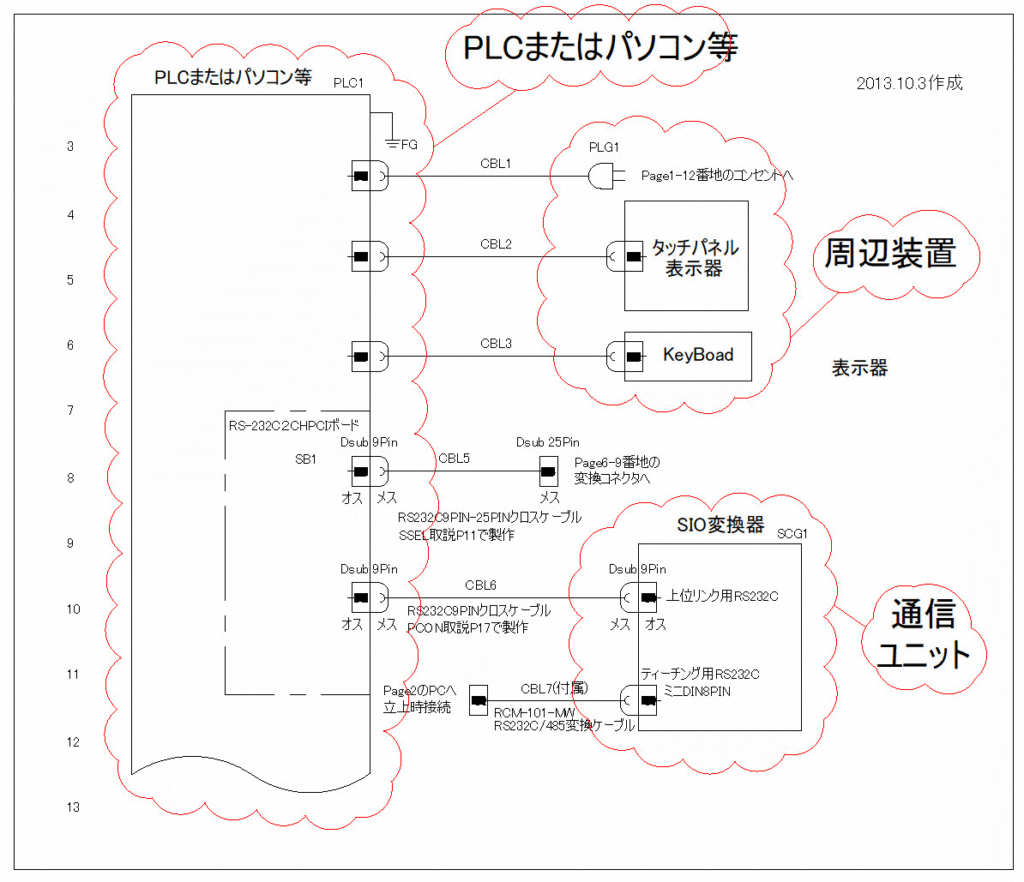

展開接続図は、さまざまな分野で幅広く活用されています。以下に、いくつかの代表的な活用事例を紹介します。

※以下の事例は、エレコンツ設計事務所様より事例を引用しました。(https://elecontsu.com/schematic-design/hardware/gijutujouhou3/)

- 電源回路

- パソコン周辺の回路

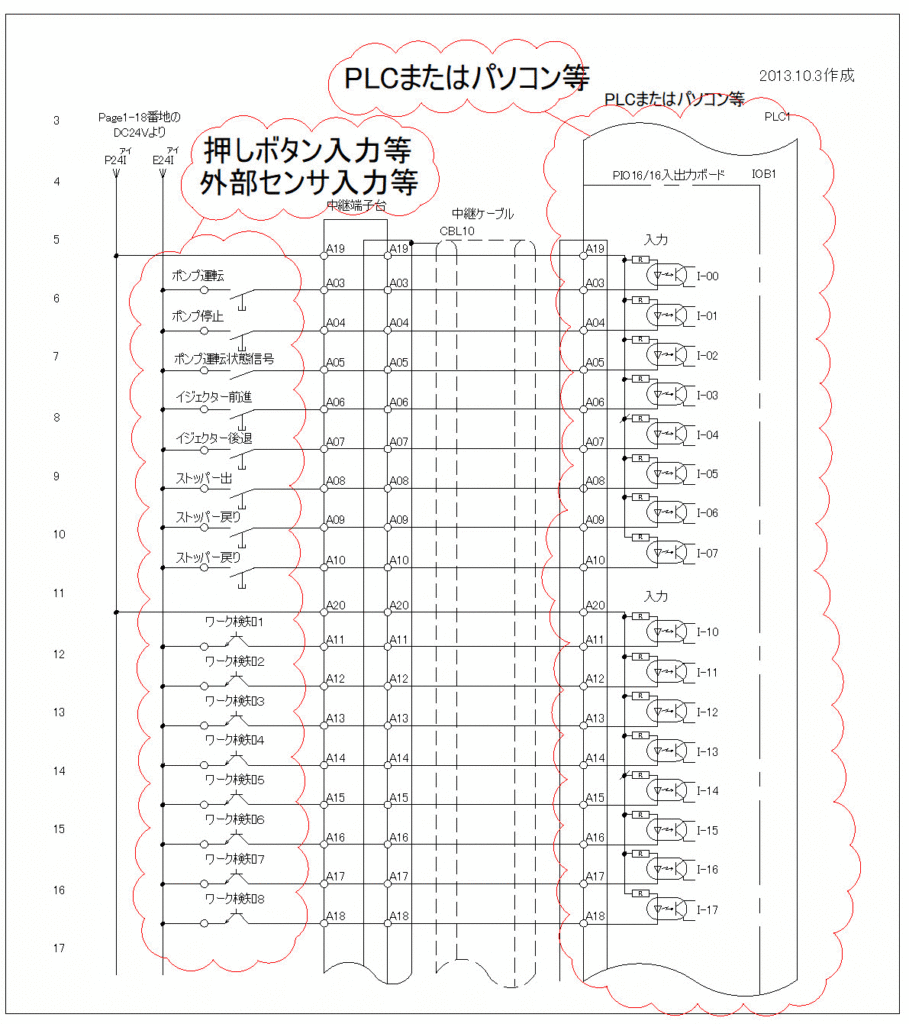

- PLCの入力ユニット

電源回路

パソコン周辺の回路

PLCの入力ユニット

展開接続図は、全ての電気部品と配線の詳細な接続情報を認識できます。電気設計の中で重要な役割を果たしており、まずは設計者が理解し正確に作成することが求められます。

6. まとめ

展開接続図は、システムの設計やメンテナンスに欠かせない図面です。使用される記号を理解することで、全体の構造や機能が把握できます。展開接続図の書き方は、動作タイムチャートを準備し、システム構成を決めて、機材を配置し配線の接続をします。

図面を作成するには、EdrawMaxが有効です。豊富なシンボルと直感的な操作性により、慣れていなくても展開接続図を簡単に作成できます。興味がある方はダウンロードしてみましょう。