電気回路を学び始めると「インタロック回路とは?」「はじめて聞く単語だから基礎知識も何もない」と思う方がいます。この記事では、インタロック回路がどのような目的でどのように使用されているかを、基本的な定義から詳しく解説します。初心者でも理解しやすいように、具体的な例と図解を交えて、インタロック回路の構造や回路図の書き方について説明します。これから電気や電気制御の分野で知識を深めたい方は、この記事を参考にしてみてください。

1. インタロック回路とは?

電気の初学者は、「インタロック回路」という用語が初耳の方が多いでしょう。ここでは、電気制御では欠かせないインタロック回路について、わかりやすく基礎知識から解説します。

1.1 インタロック回路の定義

インタロック回路とは、二つ以上の装置やシステムが互いに安全に作動するように制御するための電気回路のことです。特定の条件が満たされない限り、機器の動作を防止することで、人の安全や機械の保護を図る重要な役割を果たします。「インタロックをかける」という表現は、具体的には、互いに依存関係にある複数の操作や機能が、設定された順序や条件に従ってのみ動作するように制限を設けることを意味します。

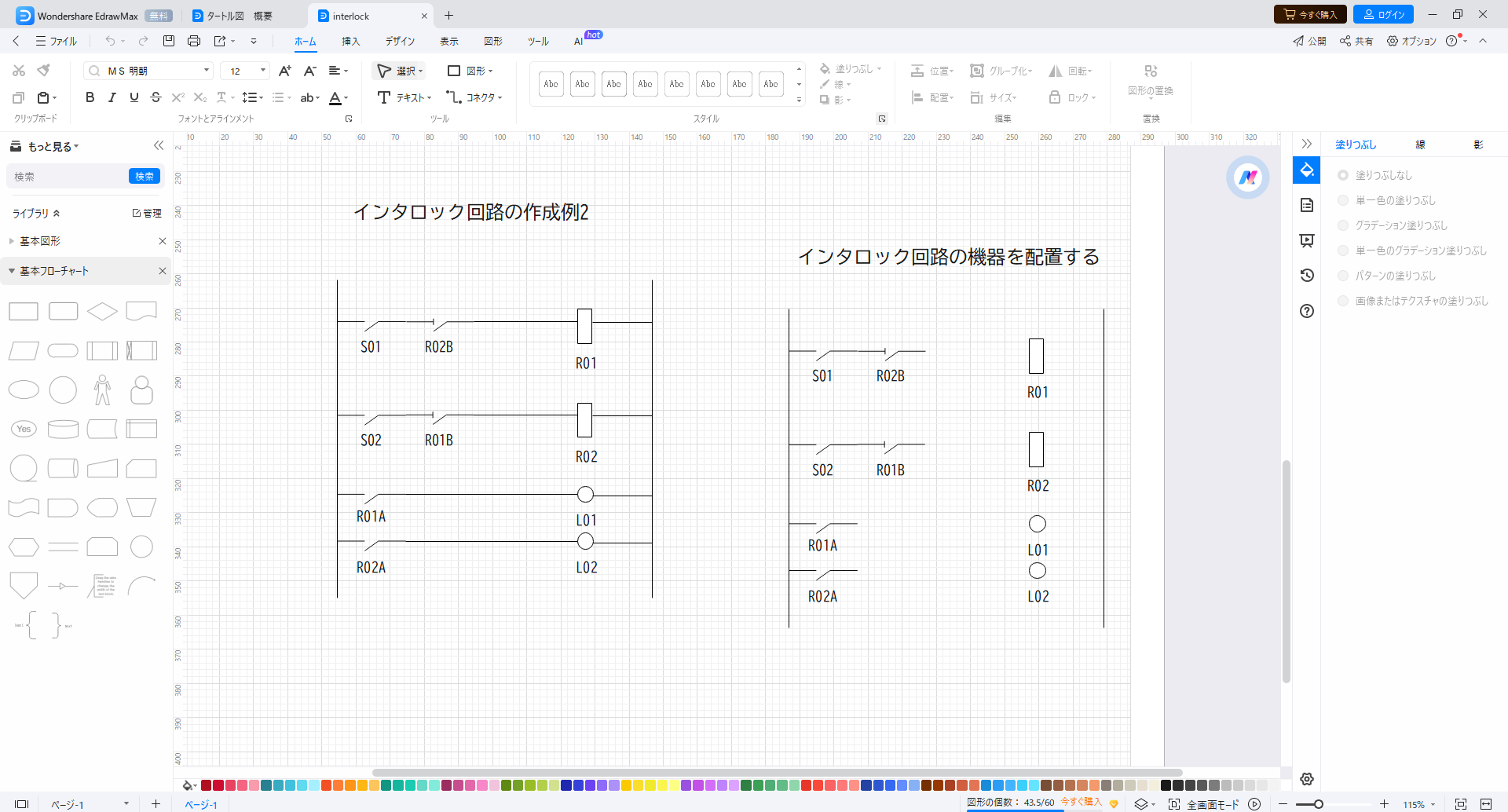

たとえば、L(ランプ)を点灯するためには、2つのスイッチをONにしないといけないとします。この時、S01スイッチのみ、あるいはS02スイッチのみをONにしてもランプは点灯しないように制御します。上記の図のように、2つのスイッチに対応するリレーを使用して、ランプを点灯させるにはS01とS02の両方がONになっていないといけない回路を形成します。

1.2 インタロック回路の役割と重要性

インタロック回路の基本的な目的は、誤操作や危険な状態を未然に防ぎ、人間と機械の安全を確保することにあります。たとえば、安全扉が完全に閉まっていないと機械が作動しない、あるいは特定の条件下でのみ特定の操作が可能になるなどにより安全に動作します。

インタロックによって回避できる事故は、機械的な障害だけでなく、電気的なショートや過負荷といった電気系統の問題も含まれます。異常時に機器を自動的にシャットダウンすることで、火災や爆発といったより深刻な事故の発生を未然に防げます。インタロック機能は、機械の誤操作や危険な状態を防ぐために設計されています。

1.3 インタロック回路が身近で使われているもの

実は私たちの安全を守るために、インタロック回路が多くの機器やシステムに組み込まれています。たとえば、以下のケースでインタロックが使用されています。

- 洗濯機の蓋が開いているときに洗濯機が作動しない

- エレベーターのドアが完全に閉まっていないときにエレベーターが動き出さない

- 車が完全に停止するまでシフトレバーをパーキングに入れられない

これらは、すべてインタロック回路のおかげです。インタロックは私たちの生活をより安全にし、機械を使った作業中のリスクを低減させてくれます。

2. インタロック回路の動作説明(読み方)

電気制御を学ぶには、インタロック回路の理解が欠かせません。ここでは、インタロック回路の読み方について解説します。

インタロック回路とは、特定の条件下でのみ装置やシステムが動作するように設計された安全回路のことです。たとえば、以下のインタロック回路の動作を見てみましょう。

|

S01、S02 |

スイッチ |

|

R01、R02 |

リレー |

|

R01A、R02A |

リレー接点(A接点) |

|

R01B、R02B |

リレー接点(B接点) |

一般的に、インタロック回路は複数のスイッチやリレーが組み合わされて構成されています。これらが特定の条件に従って連携することで安全機能を発揮します。回路図を読む際には、各スイッチやリレーがどのような条件で作動するのか、そしてそれらがどのように連動しているのかを把握することが重要です。

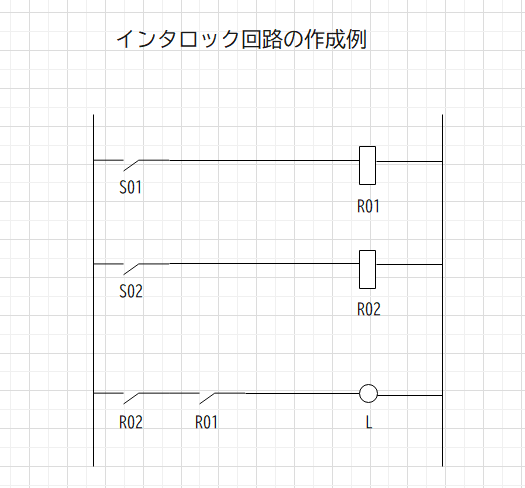

2.1 どちらか一方のスイッチをONにすればランプが点灯する

S01スイッチをONにすると、R01リレーが作動します。R01リレーにより、R01AがONになりL01ランプが点灯します。一方で、R01リレーによりR01BがOFFになるので、仮にS02スイッチをONにしてもL02は点灯しません。

同様にS02スイッチをONにすると、R02リレーが作動します。R02リレーにより、R02AがONになりL02ランプが点灯します。一方で、R02リレーによりR02BがOFFになるので、S01スイッチをONにしてもL01は点灯しません。

2.2 同時にスイッチをONにしてもランプは点灯しない

それぞれのスイッチとリレーの間にB接点があるため、一方のスイッチがONになっていると、必ず他方の回路は遮断されます。そのため、L01とL02ランプを同時に点灯できません。

このランプの制御を変更することで、一般的に利用されているものに応用できます。たとえば、クリーンルームへの入出を制御するドアであったり、危険な機械を使用するためのロック制御であったりします。

3. インタロック回路図の書き方とルール

インタロック回路図を読めるようになったら、作成スキルを身につけましょう。ここでは、インタロック回路図の書き方とその際に守るべきルールについて説明します。

3.1 インタロック回路図の書き方

回路図を書く前の準備と書き方の手順は以下のとおりです。

- インタロック回路の目的と機能を明確化する

- 必要な機器を選定する

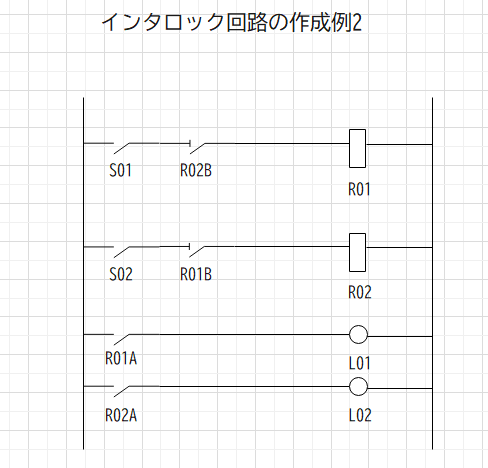

- 回路図に機器を配置する

- 機器を接続する

どの装置や機能にインタロックを設けるのか、その目的は何かを明確にします。回路の目的を理解していないと図面作成ができません。目的がはっきりしたら、必要なスイッチ、リレー、コントローラーなどの機器を選定します。

回路図を書くために機器を配置し、接続します。実際の配線を意識して利便性や安全性を考慮して、回路図を設計します。

完成した回路図の確認として、電気の流れを想像し、制御できているかをチェックします。この例であれば、以下の内容を確認します。

- S01スイッチを押すと、L01ランプが点灯するか

- S02スイッチを押すと、L02ランプが点灯するか

- S01がONの時にS02をONにしてもL02ランプが点灯しないか

- S02がONの時にS01をONにしてもL01ランプが点灯しないか

可能であれば、簡単な機器を使って回路を製作すると理解が深まります。

3.2 インタロック回路図を書く際のルール

インタロック回路図の作成は、電気制御において誤操作を防ぎシステムの安全を確保するための重要な工程です。回路図を正確に作成するためには、以下のようなルールに注意点し、適切に適用することが求められます。

- 誤操作防止の設計

- 明確なシンボルと記号の使用

- 必要に応じて注釈の追加

インタロック回路の主な目的は、誤操作を防止することです。回路図を設計する際には、機器が意図せず動作することがないように回路自体で安全操作が保証されるように設計する必要があります。

シンボルや記号は、業界標準に準拠して使用することが重要です。誰が見ても回路図の内容を正確に理解できるようにしなくてはいけません。重要な機能や操作条件を明確にするために、必要に応じて適切な注釈を付け加えることが推奨されます。

インタロック回路図の作成は、現場の安全と効率を大きく左右します。これらのルールを守ることで、インタロック回路図はより安全で、誰が見ても誤りの少ないものとなります。

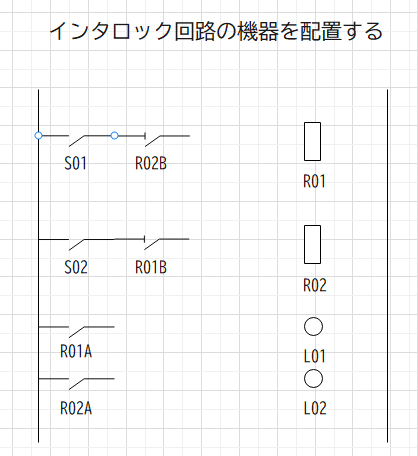

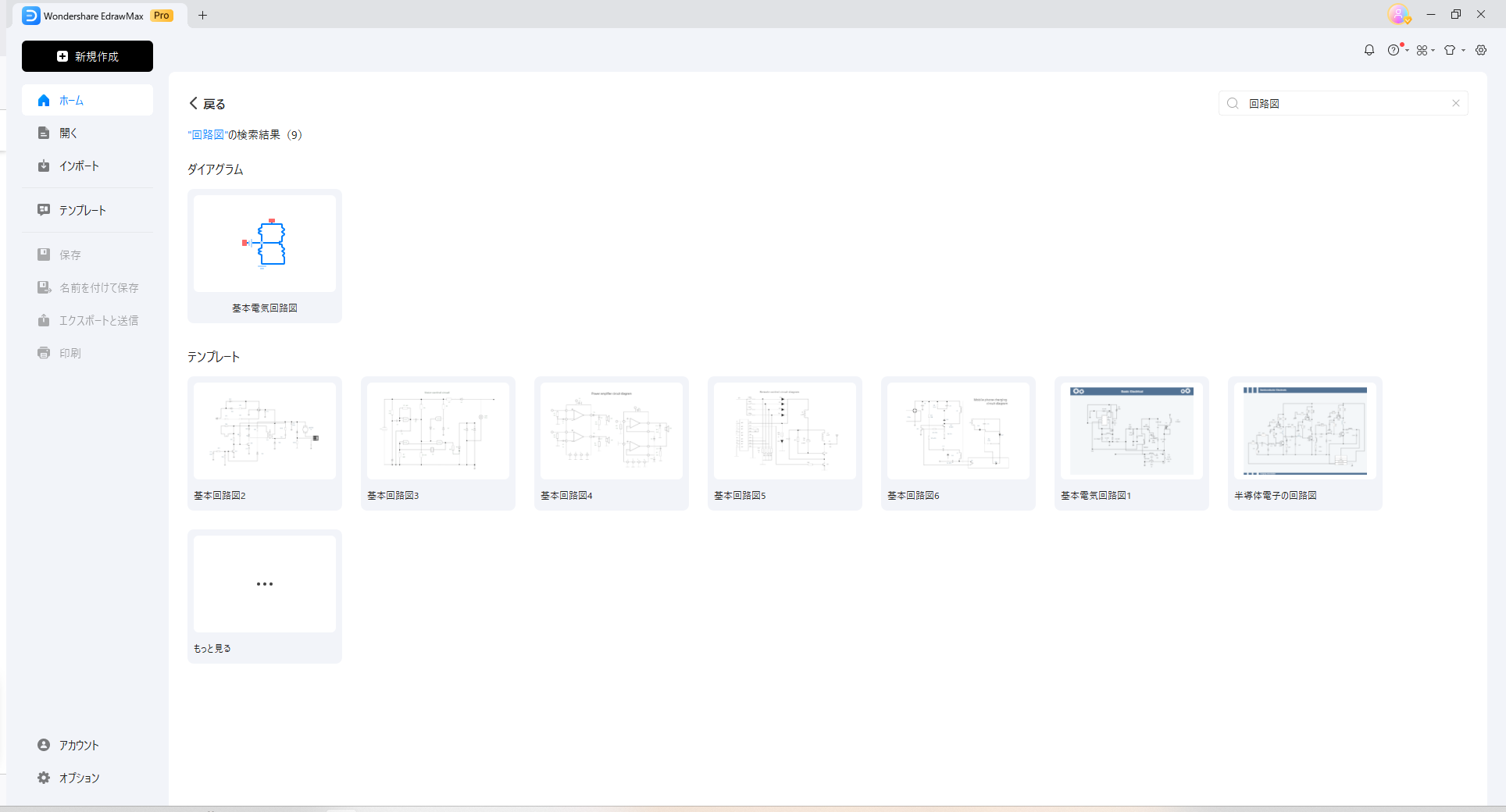

4. インタロック回路図作成フリーソフト EdrawMax

EdrawMaxは、 電気回路図の作成が初めての方でも簡単に利用できるフリーソフトです。直感的に操作できる設計となっており、わかりやすい機能を提供します。EdrawMaxが支持される理由として、以下の3つの特徴があげられます。

- 初心者でもわかりやすい直感的な操作

- 費用をかけずに使用できるフリーソフト

- 豊富なシンボルで作成時間を短縮可能

EdrawMaxはユーザーインターフェースが非常に直感的で、初めての方でもすぐに使い始められます。ドラッグ&ドロップの操作で簡単にシンボルを配置し、回路図を組み立てることが可能です。

ソフトを試すため無料で利用可能です。特に予算が限られている場合や、使い勝手をとりあえず試したい方にとっては大きなメリットです。

また、豊富なシンボルやテンプレートが含まれており、回路図作成の時間を大幅に短縮できます。他ユーザーが公開しているテンプレートも使用できるので、思い描いた図面を時間短縮して作成できます。

5. まとめ

インタロック回路は、二つ以上の装置やシステムが安全に作動するために重要な役割を果たします。誤操作や危険な状態を防ぐために設計されており、たとえば洗濯機やエレベーター、自動車など日常生活で広く利用されています。インターロック回路により安全が確保され、事故を未然に防ぐことが可能です。

インタロック回路図の作成ツールとして、EdrawMaxが有用です。このフリーソフトは初心者でも簡単に使いこなせる直感的な操作が可能で、豊富なシンボルにより作成時間を短縮できます。コストをかけずに利用できるため、予算に制約のある新入社員や小規模企業にも最適です。