初学者にとっては、「自己保持回路とは何?」「どうして自己保持回路が必要なのか?」などの疑問があるのではないでしょうか。この記事では、自己保持回路とはどのような回路であるか、その構造と動作原理について解説します。初学者でも理解しやすいように、具体的な例と図解を交えながら、自己保持回路の仕組みや利用方法を紹介します。これから電気について深く勉強していきたい、電気制御について専門知識を増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。

1. 自己保持回路とは?

自己保持回路とはどのような回路なのか、聞き慣れない言葉でとまどっている方もいるのではないでしょうか。ここでは、自己保持回路の特徴について詳しく解説します。

1.1 自己保持回路とはリレーの動作を保持する回路

自己保持回路は、スイッチなどで一度動作すると、その状態を維持し続けるための回路です。自己保持回路により、スイッチを離した後も動作状態が維持されます。たとえば、ボタンを押すことでリレーが動作し、その後ボタンから手を離してもリレーがオンの状態を保持する仕組みです。自動の動作を止めるには、解除ボタンなどで電流を遮断します。

1.2 自己保持回路は解除する接点が必要

自己保持回路では、一度動作を開始すると、特定の条件が満たされるまでその状態が継続されます。回路を動作し続けるので、停止させるためには解除する接点が必要です。解除接点は回路に組み込まれ、特定の動作によりリレーの電源を切ることで回路が解除されます。たとえば、解除スイッチにより回路が遮断され自己保持が解除されます。

1.3 自己保持回路の特徴

自己保持回路の最大の特徴は、スイッチをオフにしても設定された動作状態が保持されることです。一度入力された信号を継続する信号に変換する仕組みともいえます。

操作がシンプルで一度の操作で長期間の動作が可能になるので、制御装置として使用されます。たとえば、スイッチを押し続ける操作しなければいけない手動制御と異なります。自己保持回路によって一度押したスイッチで動作し続け、完了時に解除スイッチを動作すれば停止させることが可能です。

1.4 なぜ自己保持回路を使うのか

自己保持回路は、装置やシステムの制御において、一時的な信号で長期間の操作を実現するために使用されます。短い刺激で装置を制御し、持続的な動作を実現できます。たとえば、緊急停止ボタンやリモコン操作など、瞬間的な入力で長時間の動作を要求される場合に役立ちます。

また、スイッチを押すなどの特定の条件でないと動作しないことが安全性を高めています。停電時など電流が流れなくなったあと、復旧時の通電により回路が復旧しないので予期せぬ動作での事故を防げます。

2. 自己保持回路の動作説明

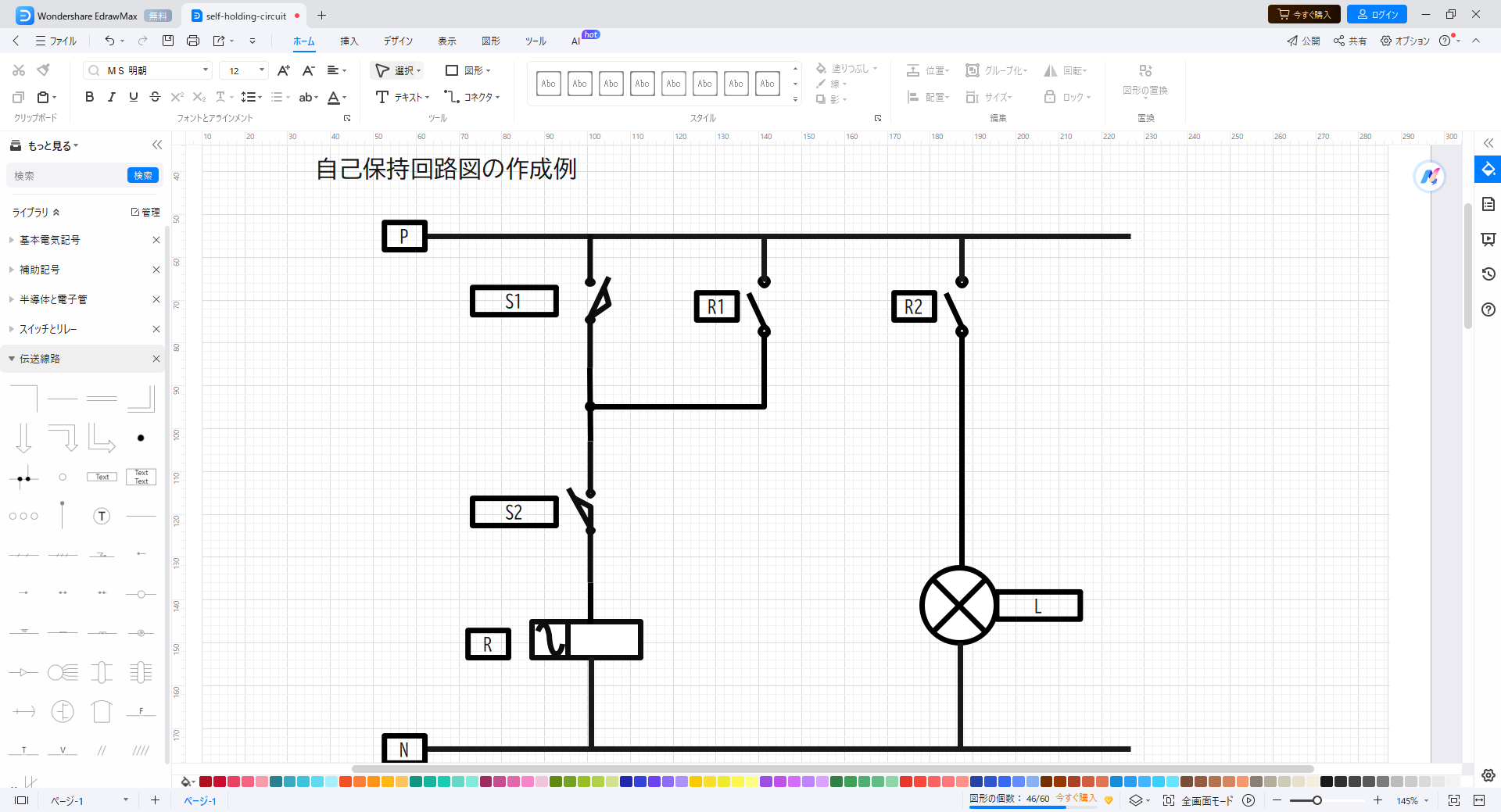

自己保持回路は、リレーが動作した後その状態を自動的に保持する仕組みです。ここでは回路図を使って動作をイメージしてみましょう。回路図の構成は以下のとおりです。

|

S1、S2 |

スイッチ |

|

R、R1、R2 |

リレー及びリレー接点 |

|

L |

ランプ |

S1は電源スイッチ、S2は停止スイッチの役割です。通常時、S1はOFF(A接点)、S2はON(B接点)の状態にあるスイッチとします。S1の電源スイッチをONにしてからOFFにしても、継続してランプが点灯する動作を確認します。

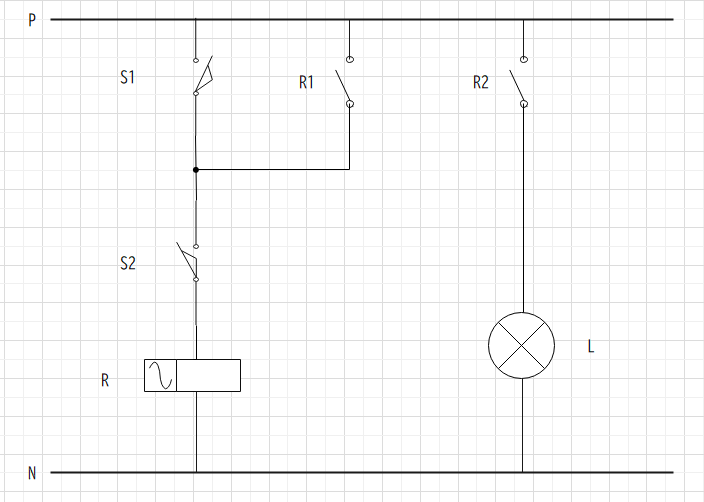

2.1 スイッチをONにしてランプを点灯する

回路図では、S1スイッチをONにするとランプが点灯する仕組みになっています。その際の電流の流れを示します。

S1スイッチをONにするとリレーに電流が流れます。電流が流れることでリレーが動作し、S1とS2の両方のスイッチはONになります。R2スイッチがONになるので、ランプが点灯します。

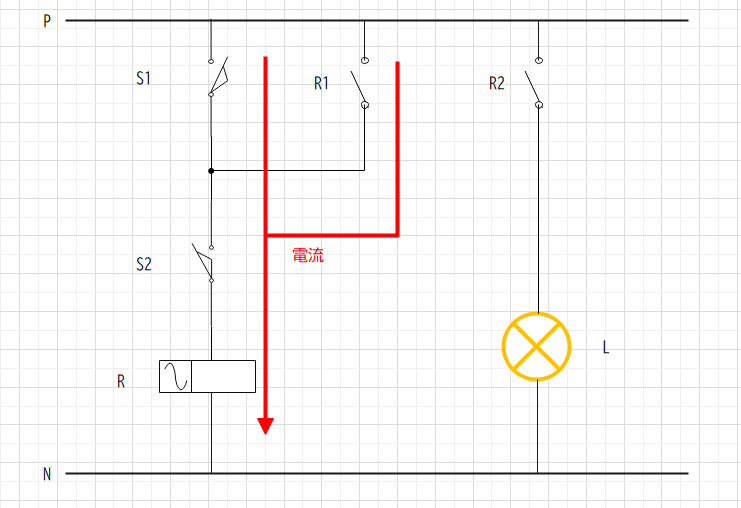

2.2 スイッチを離してもランプが点灯し続ける

スイッチS1から手を離すと電流はR1を経由して引き続き電流が流れます。

電流はS1ではなくR1から流れることで、リレーに電流が流れ続けてランプは引き続き点灯します。リレーが動作し続けるのでR1とR2スイッチが引き続きONの状態であり、自己保持された回路になっている状態です。この時、S1スイッチはOFF、S2スイッチはONになっています。

2.3 停止スイッチにてランプを消灯する

S2スイッチを切ると電流が遮断され、リレーにも流れなくなります。そのため、ランプは消灯します。自己保持回路を遮断するには、S1スイッチをOFFにするのではなく、S2の停止スイッチでリレーの動作を解除しランプを消灯します。

2.4 自動保持回路はリレーがあるから動作する

自動保持回路でない場合は、スイッチを押し続けることでランプが点灯し続けます。一方で自動保持回路の場合は、リレーによってランプが点灯し続け解除スイッチにより消灯します。今回の例では、以下の流れで電流が流れてランプが点灯しました。

- S1をONにしてリレーに電流が流れる

- リレーに電流が流れて、R1とR2の接点が閉じてONになる

- ランプに電流が流れる

- S1をOFFにしても、R1を経由してリレーに電流が流れ続けてランプも点灯し続ける

- S2でOFFにすると、リレーに電流が流れなくなるのでR1とR2接点が開いてOFFになり電流が遮断され、ランプが消灯する

S2の停止スイッチでOFFにするまでは、リレーに電流が流れ続けてランプが点灯します。自動保持回路は、S1スイッチを押すだけで電流が流れ続ける回路になっていることがわかります。

3. 自己保持回路の記述方式

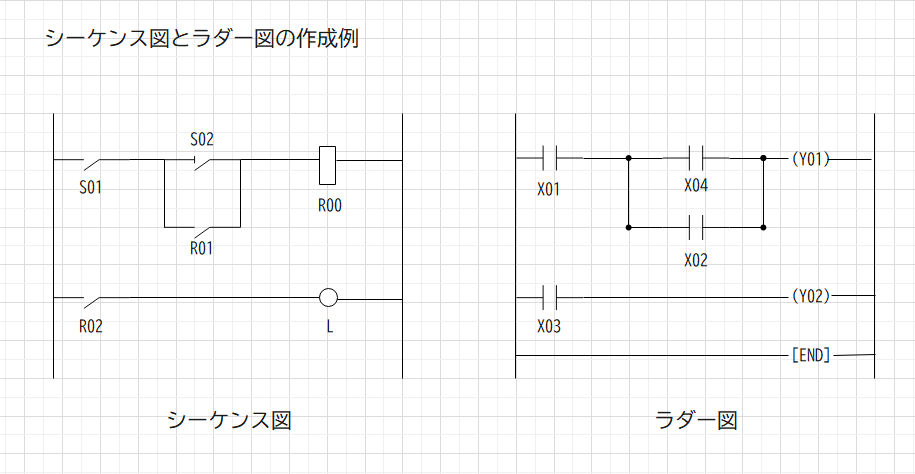

3.1 記述方式はシーケンス図とラダー図の二つの方法がある

自己保持回路を記述する際、主にシーケンス図とラダー図の二つの方法があります。

|

シーケンス図 |

機器の接続や通信を示す |

|

ラダー図 |

プログラムの流れを示す |

シーケンス図は電気回路の接続を示し実際の配線に近い形で理解しやすく、ラダー図は時間の流れに沿って制御の順序を表します。どちらも図の書き方や読み方が似ています。

3.2 シーケンス図の特徴

シーケンス図は、回路の動作を段階的に理解しやすく示します。自己保持回路の図では、起動するスイッチがどのように回路に通電させ、その後どの機器が持続的な動作を保持するかが明確です。特に保持回路が解除される条件(スイッチ)を正確に示し、回路を理解できます。

3.3 ラダー図の特徴

ラダー図は、はしごのような見た目をしていることから、ラダー図もしくはラダープログラムと呼ばれます。時系列で制御をシンプルに表現します。書き方の基本は、入力デバイスを左側、出力デバイスを右側に配置し、それらを論理的に結ぶことです。明確で読みやすいラダー図を作成することで、複雑な制御回路も理解しやすくなります。

4. 自己保持回路の使用例

自己保持回路の使用例として、警報ブザーとポンプの発停を例に解説します。

4.1 警報ブザー

自己保持回路の使用例として警報ブザーは、水位の異常を検知した際にブザーが作動し、停止ボタンを押すまで鳴り続ける機能を持ちます。異常検知時にリレーがオンになり、リレーの保持接点が閉じて電流が流れ続けることでブザーが鳴り続けます。リセットボタンが押されると、リレーがオフになりブザーが停止します。この仕組みにより、異常が確認されるまでの間、注意を促せます。

4.2 ポンプの発停

ポンプの発停制御を例にあげると、運転ボタンを押すとポンプが起動し、この状態を自己保持回路が維持します。自己保持回路により、運転ボタンを押し続ける必要がなくなります。ポンプは停止ボタンが押されるまで動き続けるため、効率的な運転管理が可能です。手動で操作する必要がないため、安定した長時間運転が求められる場面で役立ちます。

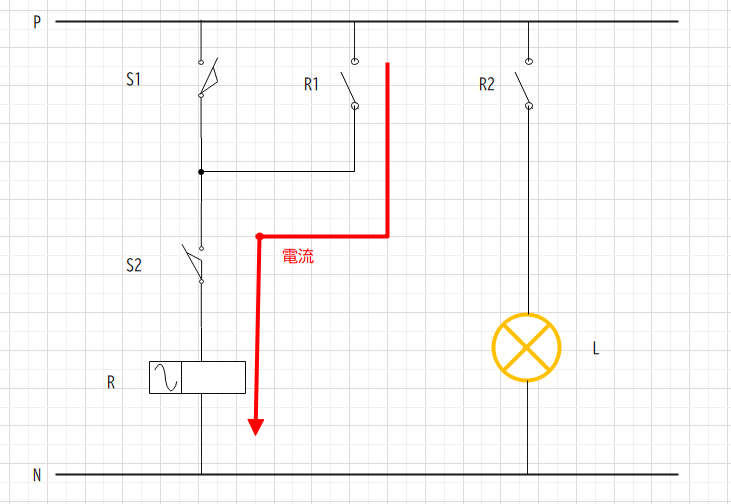

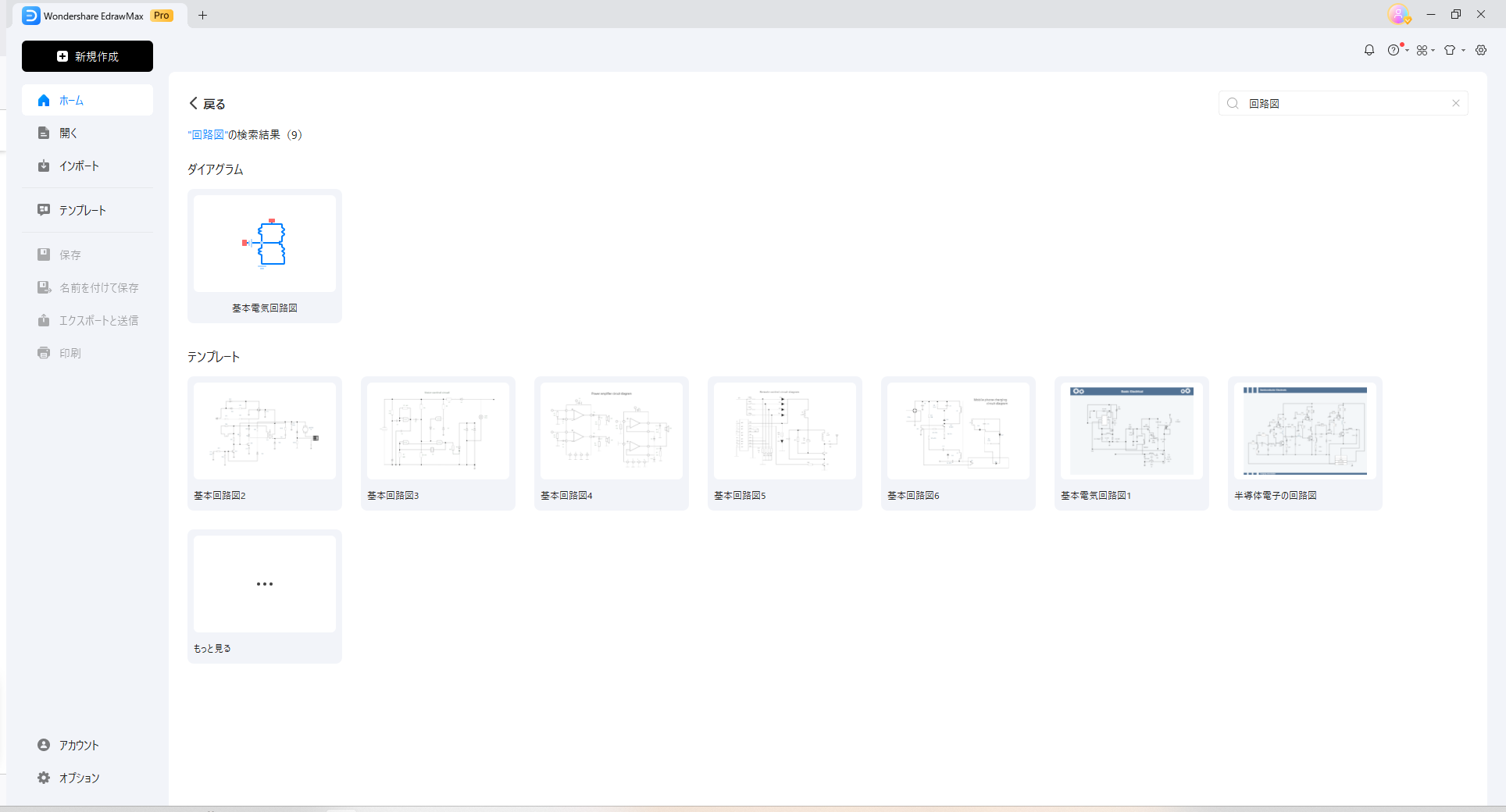

5. 回路図作成フリーソフトEdrawMax

回路図作成フリーソフト EdrawMaxは、図面作成の初心者でも非常に使いやすいツールです。なぜなら、EdrawMaxには以下の特徴があるからです。

- 直感的なドラッグ&ドロップインターフェース

- 豊富な事前設定された回路図シンボルとテンプレートが提供

- 多様なフォーマットでの出力が可能

操作性に優れ無料のテンプレート使用できるので、複雑な回路も短時間で作成できます。出力方式も用途に合わせて選択できるので、共有や印刷が容易に行えます。EdrawMaxの特徴により、初心者でもプロフェッショナルな回路図を効率的に作成できます。回路図をパパッと作成したい方はぜひ下のボタンから無料ダウンロードしてください。

6. まとめ

自己保持回路の動作原理、利用方法、および応用例について解説しました。自己保持回路は一度の信号でリレーの動作状態を保持し続けるため、緊急停止ボタンやポンプ制御など、長期間安定して動作させる必要がある場合に非常に有効です。電気制御を学ぶには、自己保持回路の理解がかかせません。安全性にも優れているので、身近な電気製品では自己保持回路が使用されているものも多くあります。

自己保持回路の図面は、シーケンス図やラダー図による記述方法があります。EdrawMaxは操作性に優れ多くのテンプレートが用意されているので、初学者にも使いやすいフリーソフトです。自己保持回路に興味がある方は、一度試しに使用してみてはいかがでしょうか。