電気回路の基礎を学ぶ上で欠かせないRLC回路は、抵抗(Resistance)、コイル(Inductance)、コンデンサ(Capacitance)から構成される重要な回路です。本記事では、これら素子が直列に接続されたRLC回路に着目し、基本的な定義から回路図の読み方、さらにはEdrawMaxを使った具体的な作図手順までをわかりやすく紹介します。振る舞いや用途を理解し、実際の回路設計に活かせるようになります。初心者の方はもちろん、復習したい方にも役立つ内容のため、御一読いただきたいと思います。

1.RLC直列回路とは

1.1定義

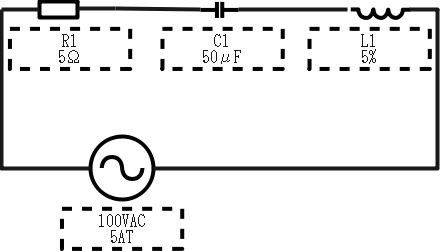

RLC直列回路とは、抵抗(Resistor)・インダクタ・コンデンサがすべて接続された回路を指します。各素子はそれぞれ、電気エネルギーを消費や蓄積、または放出し、周波数や位相に影響を与える重要な存在です。抵抗が電流を制限し、インダクタが磁界にエネルギーを蓄え、コンデンサが電界にエネルギーを蓄えることで、RLC直列回路全体として様々な周波数特性を生み出します。

特に、共振周波数と呼ばれる特定の周波数では、インダクタとコンデンサが互いにエネルギーを交換し合い、電流や電圧の振幅が大きくなる現象が起こる点が大きな特徴です。この共振現象を上手く利用することで、フィルタ回路やチューナーなどの周波数特性制御が実現できます。

1.2使われる目的

RLC直列回路は特定の周波数帯を強調または減衰させることが可能なため、多くのアナログ電子回路や通信機器において重要な役割を果たします。たとえば、ラジオのチューナー部では、所望の周波数を選択するためにRLC共振回路が活用されています。共振周波数を調整することで、不要な信号をフィルタリングし、特定の信号だけを取り出すことが可能です。さらに、電力回路においては、負荷の力率を改善する目的でRLC回路を用いることもあり、エネルギー効率の向上につながります。

このように、RLC直列回路は周波数の選別や力率の改善といった目的を達成するために幅広く利用されており、その理解は電子工学や電力工学の基礎として欠かせません。

2.RLC直列回路の読み方

2.1電流・電圧の理解

RLC直列回路を理解する上でまず注目すべきは、それぞれの素子が接続されることによる電流と電圧の振る舞いです。回路図では、R(抵抗)、L(インダクタ)、C(コンデンサ)が並ぶように描かれ、電源または信号源から流れる電流は、これら3つの素子を連続的に通過します。それぞれの素子には、オームの法則やインダクタンス、キャパシタンスなどに基づいた電圧降下が生じるため、回路全体での位相遅れや周波数特性を把握する必要があります。

2.2各素子の特徴

Rは電流の通過に対して直線的な電圧降下を生じ、周波数依存性はほぼありません。一方、Lは電流の変化率に応じた電圧を生じ、周波数が高くなるほどインピーダンスが大きくなります。Cは逆に、周波数が高いほどインピーダンスが小さくなり、低周波では大きなインピーダンスを持つのが特徴です。これらの性質を踏まえて回路図を見る際には、どの周波数帯でどのように電流や電圧が振る舞うか、要素ごとの役割をイメージすることが大切です。

2.3回路の用途

RLC直列回路がオーディオ回路で利用される場合、特定の周波数帯の音を強調または減衰させるフィルタとして機能します。回路図上でR、L、Cの値を調整することで、狙った周波数で共振を起こし、求める音質や帯域特性を実現できます。逆に、電源回路で利用するときには、高調波成分を抑制したり力率改善を行ったりする役割が期待されます。

3.RLC直列回路が使われるケース

RLC回路は、その周波数特性を活かして幅広い分野で利用されています。

代表例としては、無線通信機器の同調回路が挙げられます。ラジオやテレビなどの受信回路では、希望する周波数帯だけを効率的に選別するためにRLC共振回路が必須となります。

また、オーディオ機器における音質調整やエフェクターなどの特定周波数増幅・減衰にもRLC回路は活躍します。さらに、産業分野では電力変換装置やインバータ回路内での高調波抑制や力率改善を目的としても用いられ、エネルギー効率の向上に寄与しています。

このように、RLC回路は信号処理から電力制御まで、多様な領域で重要な役割を果たしているのです。

4.RLC直列回路の書き方とルール

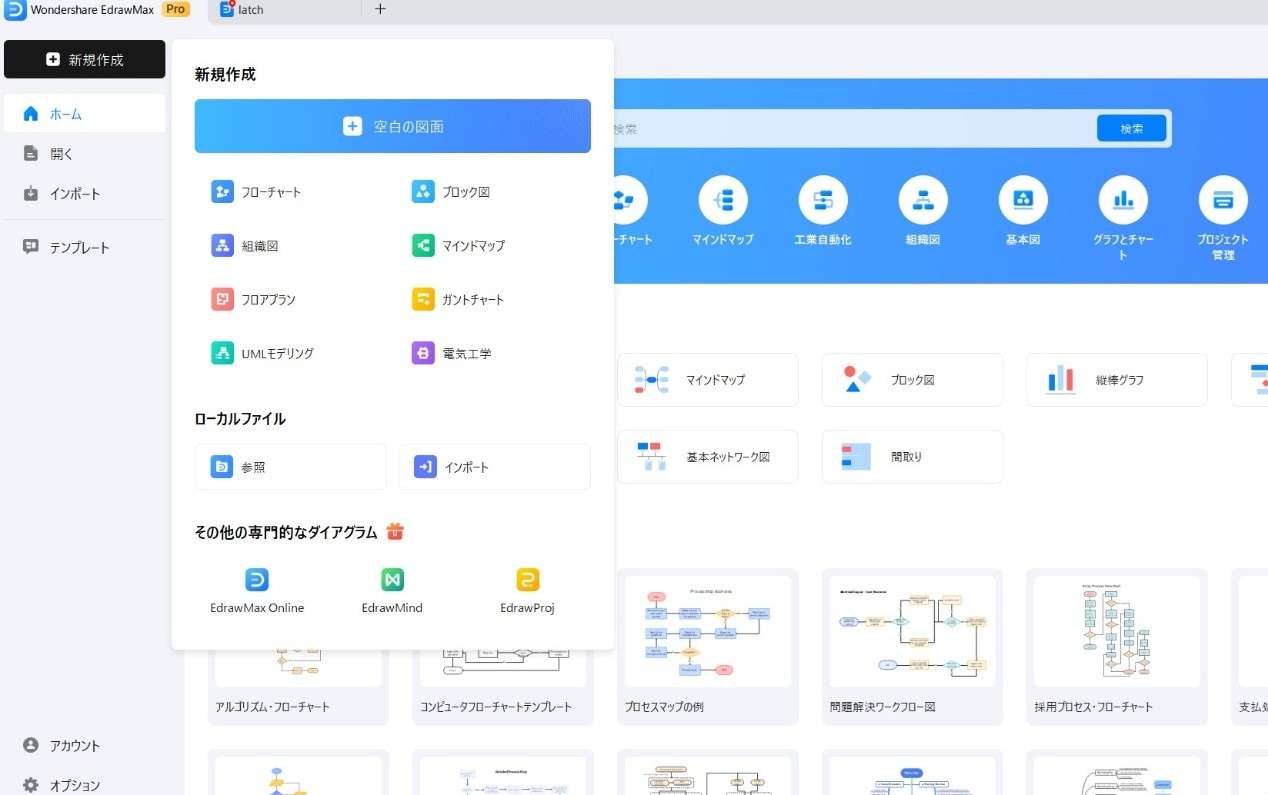

RLC直列回路の回路図を作成する際は、抵抗(R)、インダクタ(L)、コンデンサ(C)を接続することを基本とします。作図ソフトは様々な企業が販売していますが、中でもEdrawMaxは電気図面だけでなく、マインドマップやフローチャートも作成できるオールインワンのソフトであり、おすすめです。本記事ではEdrawMaxを使用した描き方を説明します。

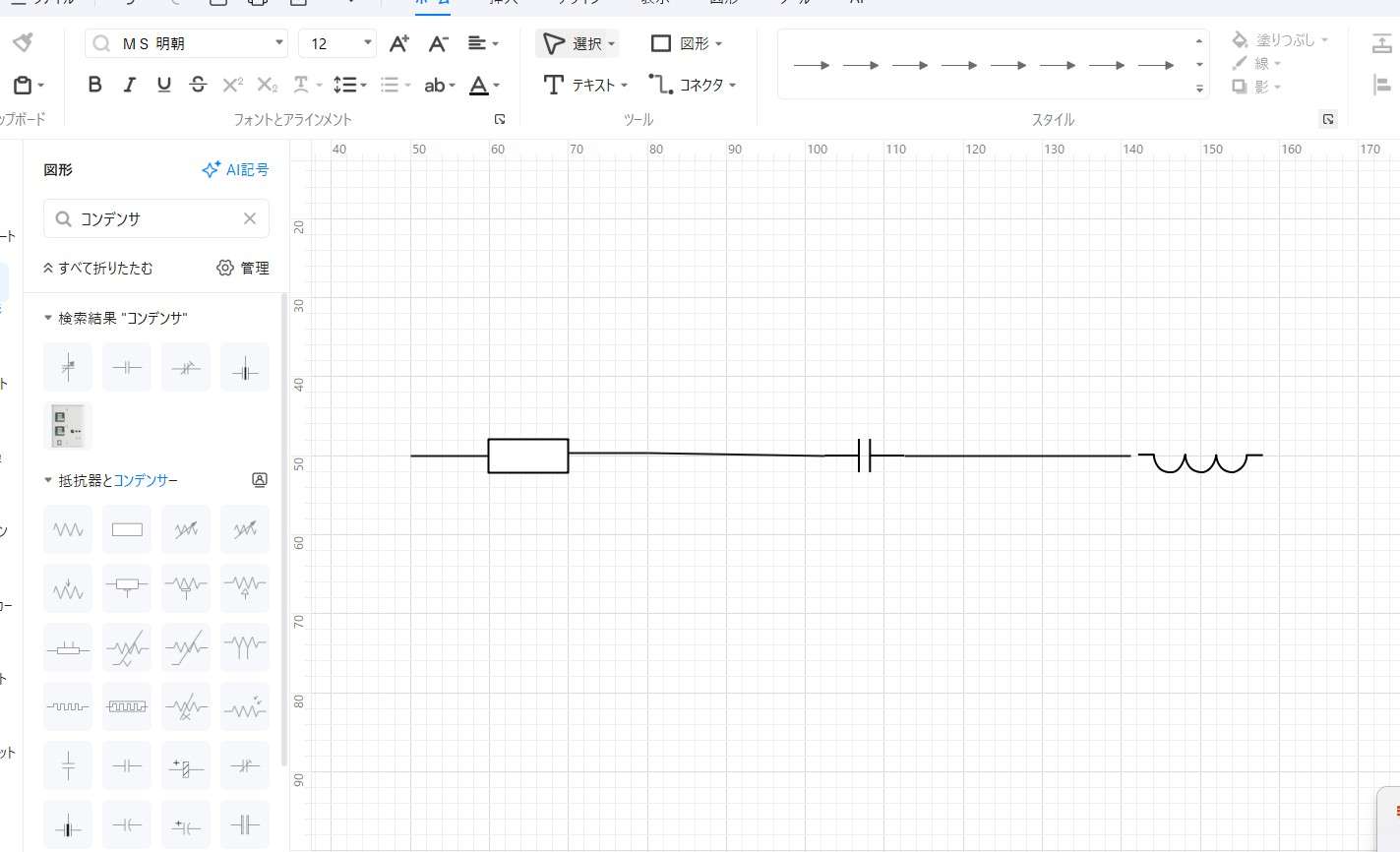

4.1新規図面の作成

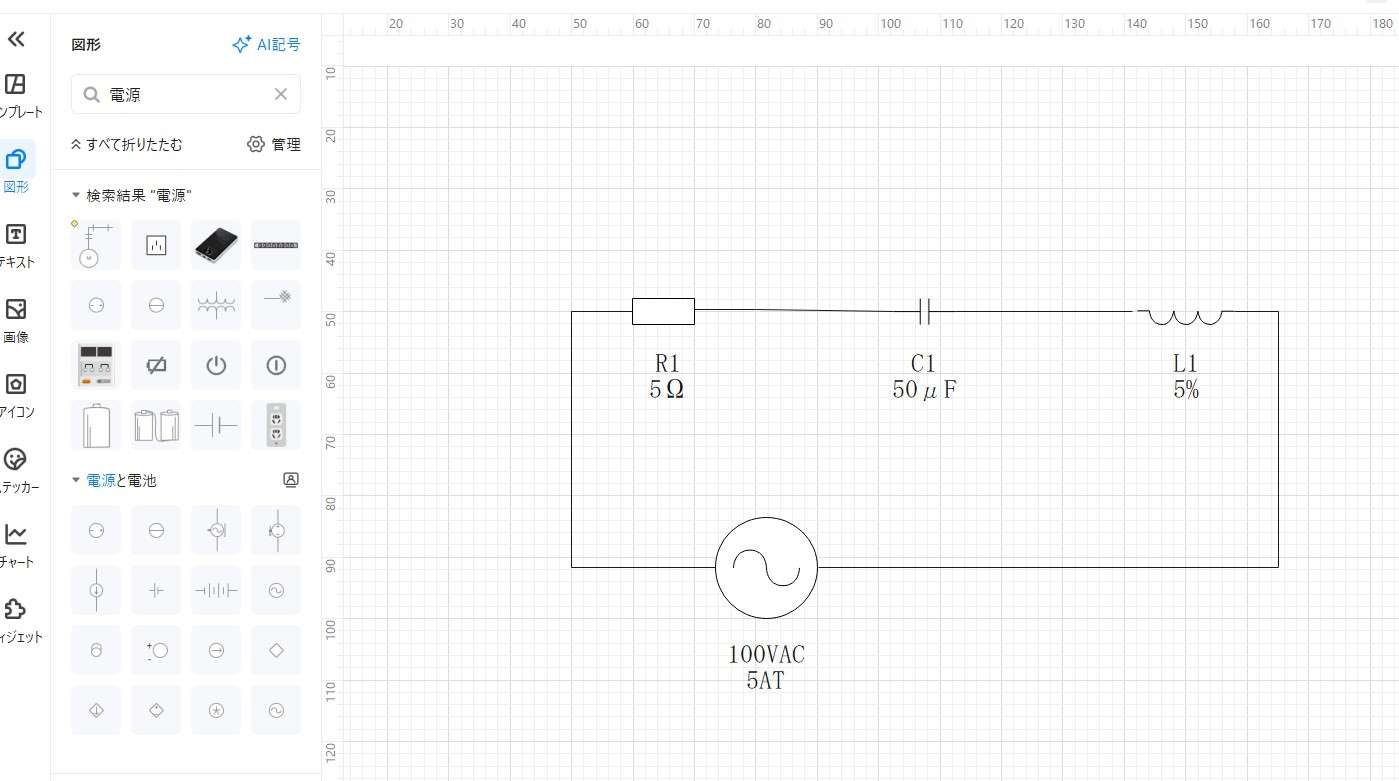

EdrawMaxを使って描く場合、まずは「電気回路」や「回路と論理」のテンプレートを選択し、ライブラリから抵抗やコイル、コンデンサのシンボルを配置しましょう。シンボルを一直線上に並べたら、ワイヤ(導線)ツールを使って端子同士を結線します。

4.2素子の配置

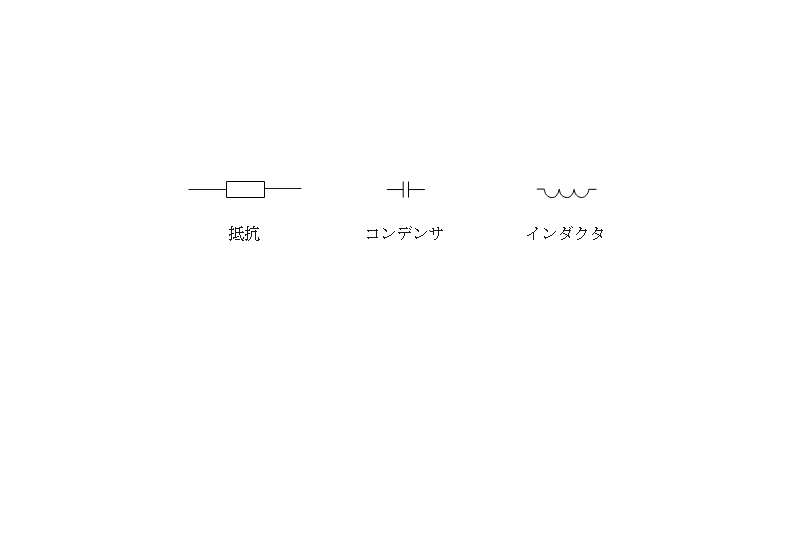

抵抗は通常、ジグザグのラインまたは長方形で表現され、インダクタはコイルの巻き線を模したシンボル、コンデンサは平行な2本の線や曲線付き平行線などで示されます。シンボルの向きや並び順を整え、テキストツールを使って各素子の値(抵抗値R、インダクタンスL、容量C)を記入してください。また、直列回路であることが分かるよう、不要な接続がないかを確認することも重要です。

4.3電源等の記載

さらに、EdrawMaxでは回路の注釈や電圧源、アース記号なども簡単に追加可能です。回路図上で電源を示す際には、直流電源のシンボルや交流電源のシンボルを適切に選択します。最後に、全体のレイアウトを確認して、接続が間違っていないか、値の単位や記号の表記が正しいかを再チェックすれば完成です。

5.おすすめの回路図作成ツールEdrawMax

5.1優れたインターフェイス

EdrawMaxは、電気回路図をはじめ、フローチャートや組織図など、多彩な図面を簡単に作成できるオールインワンの作図ソフトです。直感的な操作感と豊富なテンプレートを備えており、初心者から上級者まで幅広く利用されています。RLC回路を描く際には、抵抗やインダクタ、コンデンサなどの専用シンボルが既に用意されているため、ドラッグ&ドロップで素早く配置できます。

5.2豊富な編集機能と出力形式

また、EdrawMaxは図形の編集機能も充実しており、線の太さや色、フォントなどを自由にカスタマイズ可能です。共同編集機能やクラウド保存にも対応しているため、チームでの回路設計やアイデア共有にも向いています。さらに、作成した回路図をPDFやPNG、SVGなど、さまざまな形式でエクスポートできる点も利点です。高品質な回路図を効率的に仕上げたい方にとって、非常に心強いツールです。

6.RLC回路に関するFAQs

6.1 RLC直列共振回路と並列共振回路の違いは?

RLC直列共振回路では、インダクタとコンデンサが直列に接続され、共振周波数でインピーダンスが最小となり、大きな電流が流れやすくなります。一方、並列共振回路ではインダクタとコンデンサが並列に配置され、共振周波数でインピーダンスが最大となるため、電流が流れにくくなる点が大きな違いです。

6.2 RLC回路は何に使う回路ですか?

RLC回路は、特定の周波数帯を選択または遮断したり、力率改善や高調波抑制を行うために用いられます。たとえば、通信機器の場合は同調回路やフィルタ回路などに使用されます。電力回路の場合は力率補正用の回路として使用することが一般的です。このように、多方面で重要な役割を担っています。