電子回路には大きく分けてアナログ回路とデジタル回路が存在します。アナログ回路は、連続的に変化する電気信号を扱う点が特徴です。本記事では、アナログ回路の基本的な仕組みや種類、そして実際に回路図を描く際のポイントについて、EdrawMaxを用いた具体的な手順とともに分かりやすくご紹介します。

1.アナログ回路とは

1.1定義

アナログ回路とは、電圧や電流といった物理量が連続的に変化する信号を処理するための回路を指します。私たちが日常的に目や耳で捉えている音声や光の強弱などはアナログ信号です。時間的に滑らかに変化する特徴を持っています。こうした連続的な変化を扱うためには、増幅やフィルタリングといった様々なアナログ処理が必要となります。こういった処理を担うのがアナログ回路です。

1.2動作の仕組み

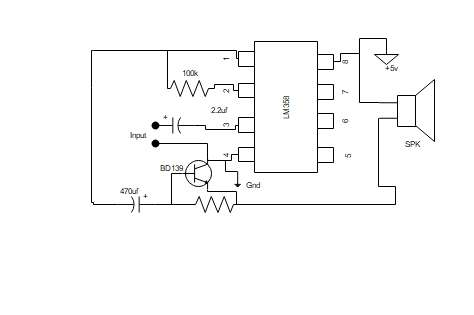

オペアンプなどの素子を用いて信号を増幅したり、抵抗やコンデンサ、コイルなどの受動部品を組み合わせて製作します。また、バイアスや負帰還を活用することで、回路の動作点や利得、周波数特性を制御し、目的に応じたアナログ信号の操作が可能になります。連続信号を直接扱うためノイズや温度変化に影響を受けやすい反面、精密な調整を行うことで高い表現力や柔軟な応用範囲が得られます。こうした設計では部品の選定やレイアウトにも注意が必要となり、微小な誤差が回路全体の性能に大きく影響する場合があります。

2.アナログ回路の種類と例

アナログ回路は、その機能や用途に応じてさまざまな種類に分類されます。代表的なものとしては、増幅回路、発振回路、フィルタ回路、電源回路、変調・復調回路などが挙げられます。以下はその代表例です。

2.1増幅回路

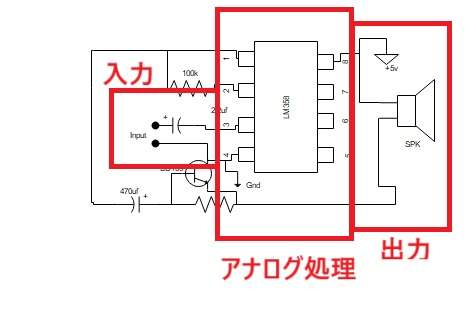

増幅回路はマイクロフォンから取得した微小な信号を拡大し、スピーカーへ出力する際にも利用される非常に基本的な回路です。微弱な音声信号を微弱電圧信号として取り込み、電圧を増幅させて出力します。

2.2フィルタ回路

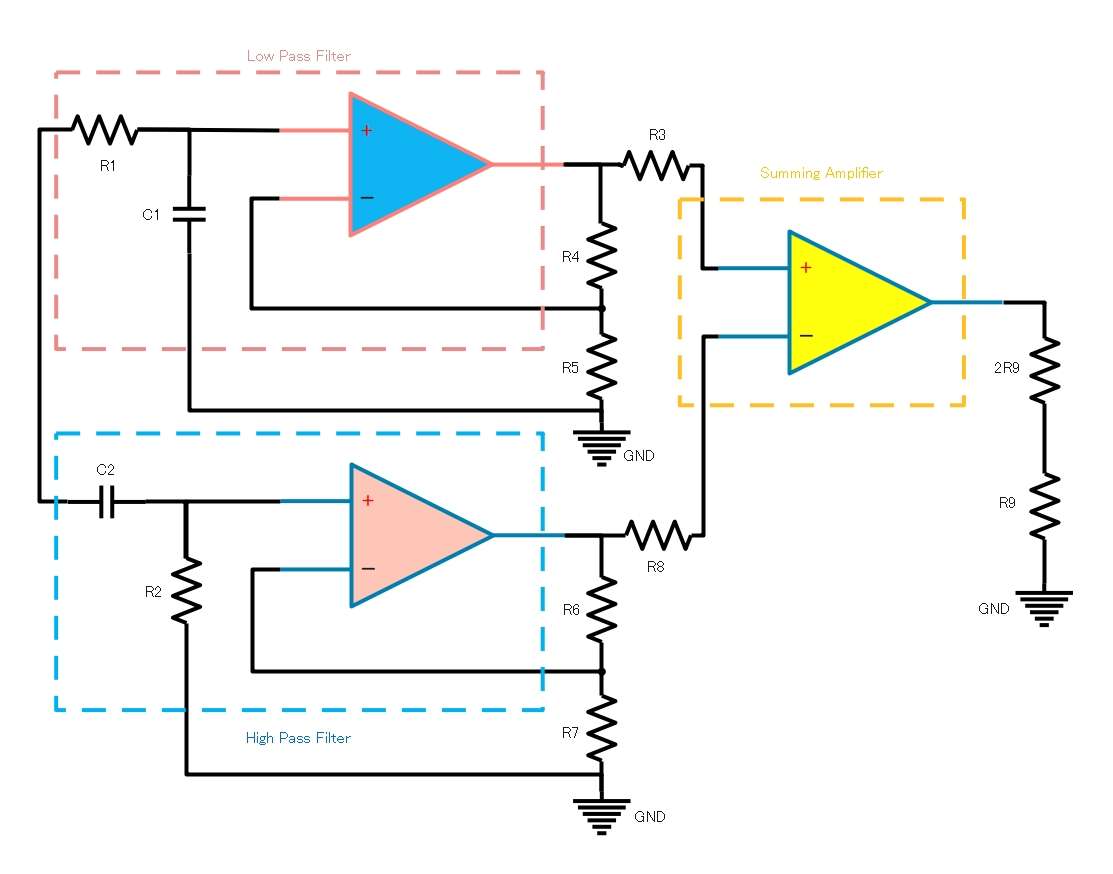

フィルタ回路は特定の周波数成分を強調または抑制することで、オーディオ機器や通信機器の音質や受信感度を向上させます。低周波数帯を強化するローパスフィルタや、高周波数帯のみを通すハイパスフィルタ、さらに特定の周波数帯域だけを通すバンドパスフィルタなど、多彩な形態が存在します。

2.3変調・復調回路

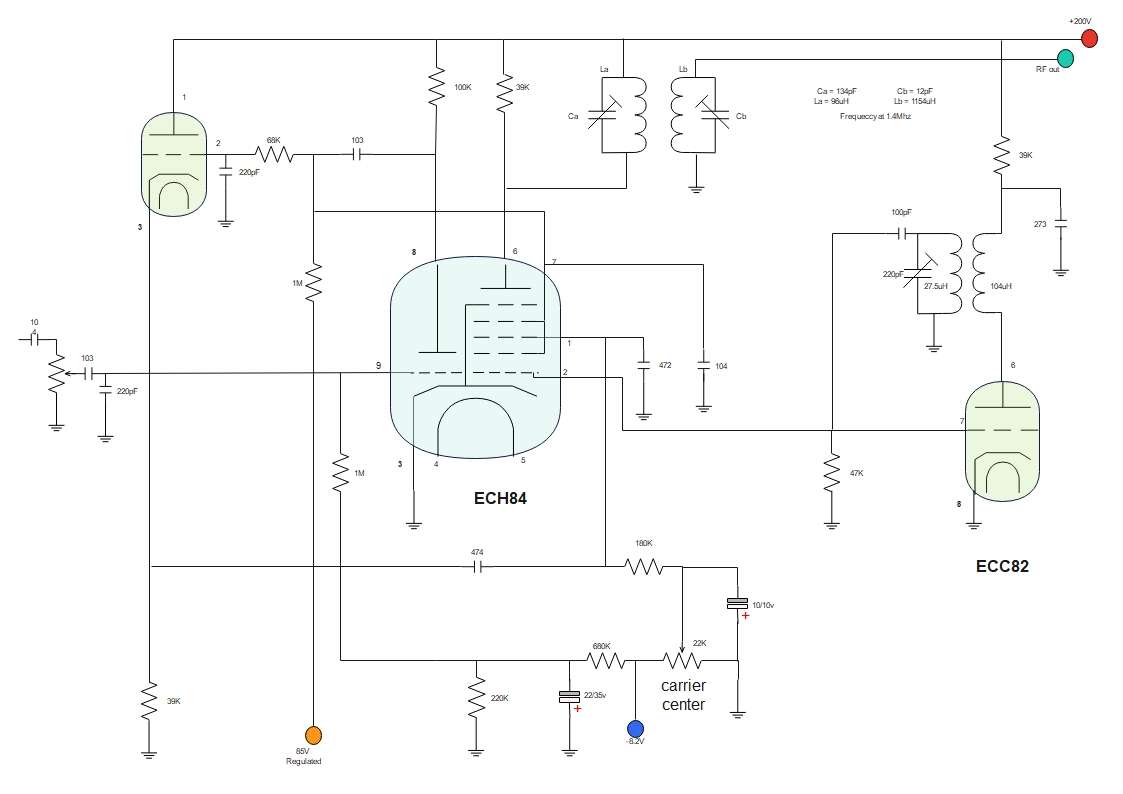

変調・復調回路は、アナログ信号を搬送波と呼ばれる高周波の波に乗せたり、逆に取り出したりする技術を担います。ラジオやテレビの受信、さらには各種通信システムで用いられる重要な要素であり、AMやFM、位相変調など多彩な方式が存在します。これらの回路は、一見すると単なる信号変換のようにも思えますが、ノイズ耐性を高めたり伝送効率を向上させたりと、通信の品質を左右する鍵でもあります。

アナログ回路はデジタル回路の陰に隠れがちですが、実世界と電子システムをつなぐ重要な役割を担っており、産業や研究開発においても欠かせない存在です。

用途ごとに最適な回路を選択し、細かな部品選定や調整を行うことが、アナログ回路の性能を最大限に引き出す鍵となります。

3.使われるケース

アナログ回路は音響機器や映像機器、通信機器など、多くの家電製品に用いられます。例えば、オーディオアンプは音声信号を増幅し、高音質のままスピーカーへ出力するために欠かせない存在です。テレビやディスプレイでは、アナログ信号を受信して画像を再現する回路部分が組み込まれています。

また、産業用途でもアナログ回路は欠かせません。センサからの微小なアナログ信号を増幅し、制御装置へ正確に伝送するシステムなどでは、そのわずかな誤差が製造品質や安全性に大きく影響します。医療機器においても生体信号を計測・解析するために高度なアナログ回路設計が必要とされます。研究開発の分野では、高精度の測定機器や実験装置でアナログ回路が活躍し、微細な電圧変化やノイズを適切に処理することで、正確なデータ取得が可能となっています。

アナログ回路は幅広い分野で活用され、製品やシステムの品質・信頼性を左右する重要な役割を担っています。

4.アナログ回路の書き方

アナログ回路を正しく描くためには、電源やコンデンサ及びオペアンプなど、回路全体の構成要素と、それらをどのようにつなぐかを明確に示す必要があります。特に電源ラインやアースの接続、信号の流れなどを整理しておくことで、実際の設計やトラブルシューティングが容易になります。ここでは、EdrawMaxを使ってアナログ回路を作図する手順を紹介します。

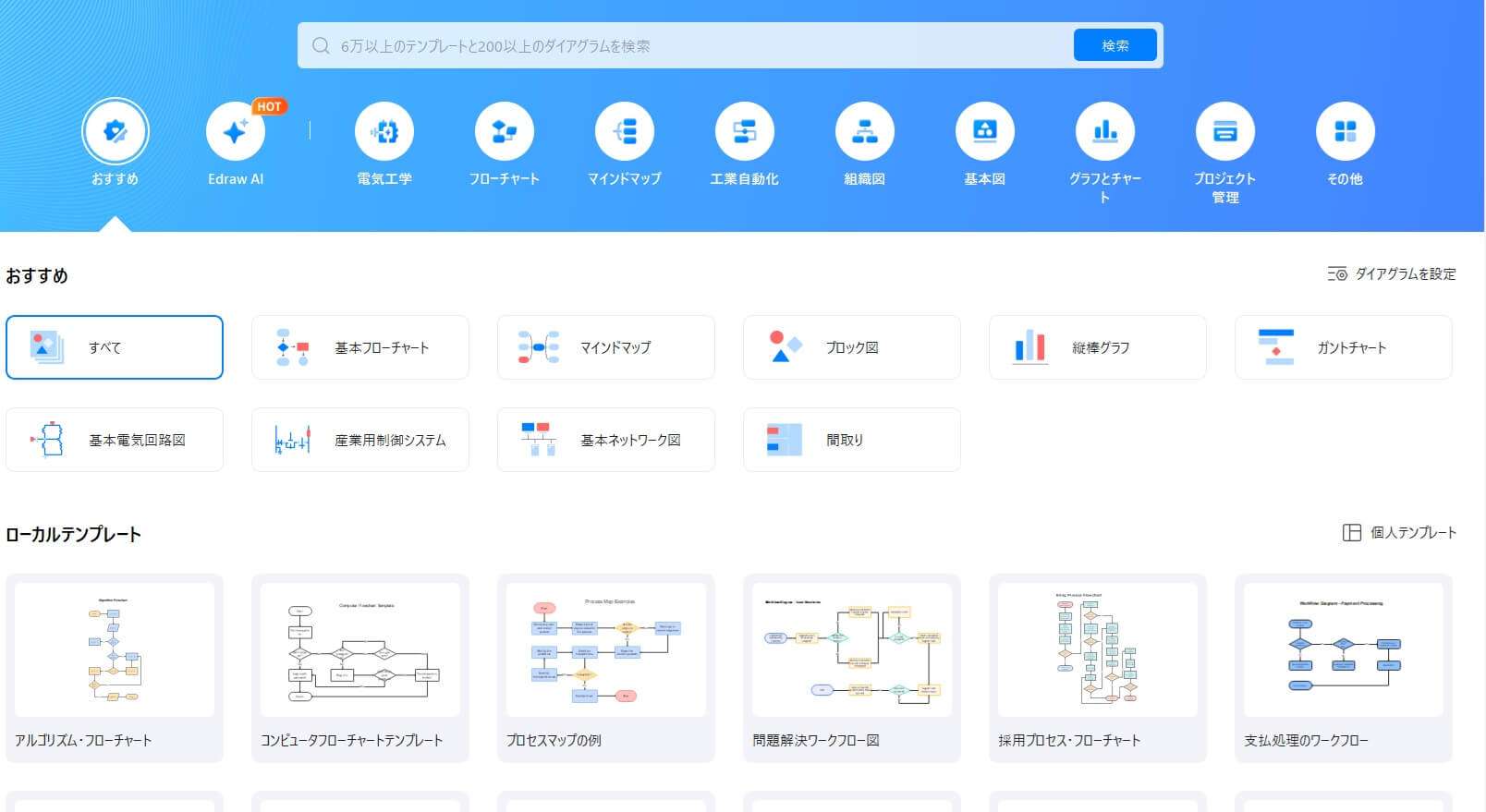

4.1新規作成とテンプレートの選択

EdrawMaxを起動したら、[新規作成]から「電気工学」のテンプレートを選択します。すると、抵抗やコンデンサなどの豊富なシンボルライブラリが表示されるため、必要な部品をキャンバス上にドラッグ&ドロップして配置します。

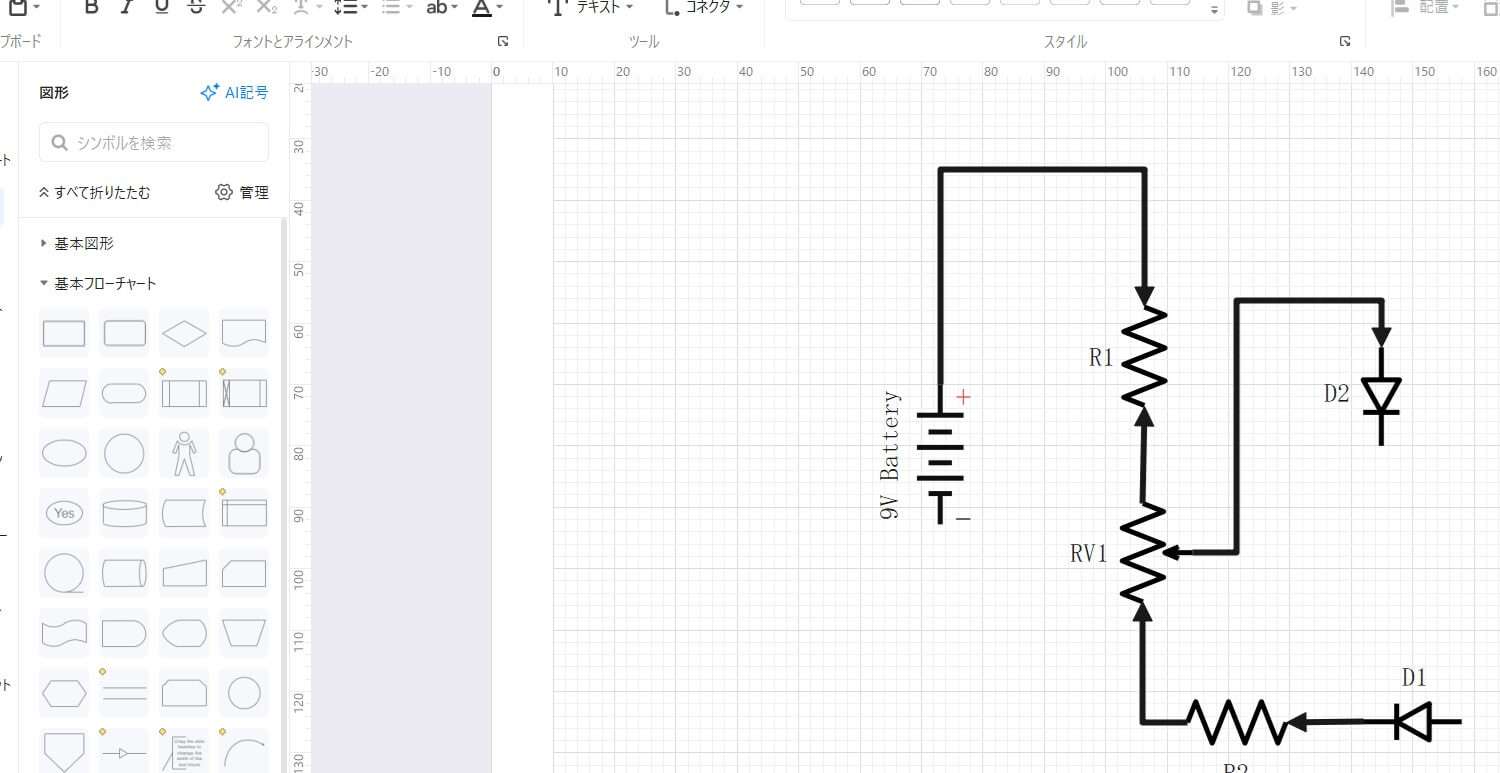

4.1回路素子の配置と接続

次に、各シンボルの端子をマウスオーバーすると出現する接続ポイントを使って、配線を行います。電源やアースなど重要なノードは専用のシンボルが用意されているため、間違いを減らしながら回路全体を可視化できます。

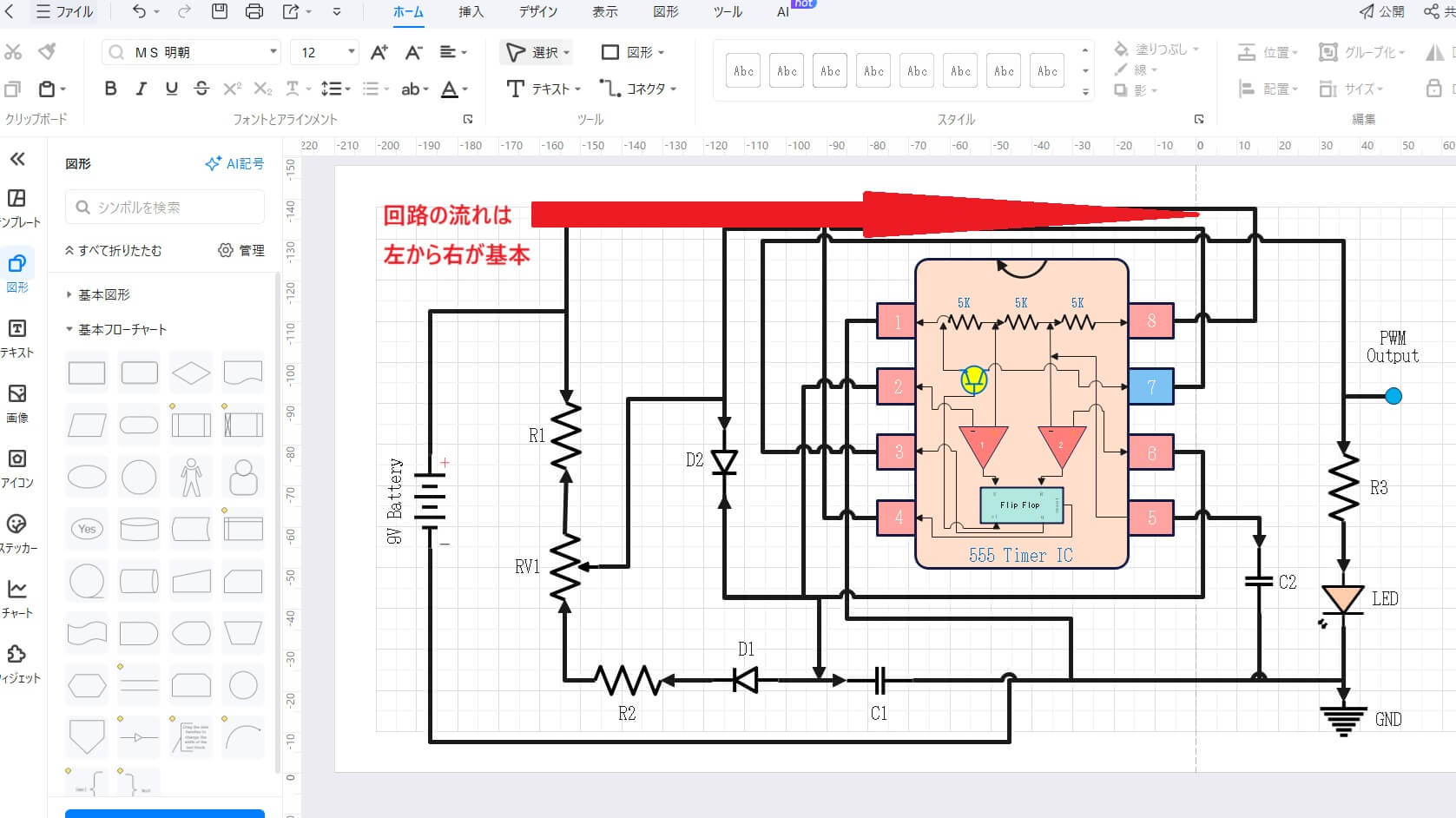

4.2見やすい配置に調整

回路図を描く際は、部品の配置や配線が複雑にならないよう、信号の流れに沿って左から右、もしくは上から下へ配置を考慮すると見やすくなります。EdrawMaxでは部品の整列機能が充実しており、ガイドラインに沿って自動的に位置を整えてくれるため、回路図全体を整理しながら作図できます。また、テキストツールを使って回路の要所に注釈を加えることで、後から見返したときに役立つ情報を残すことが可能です。

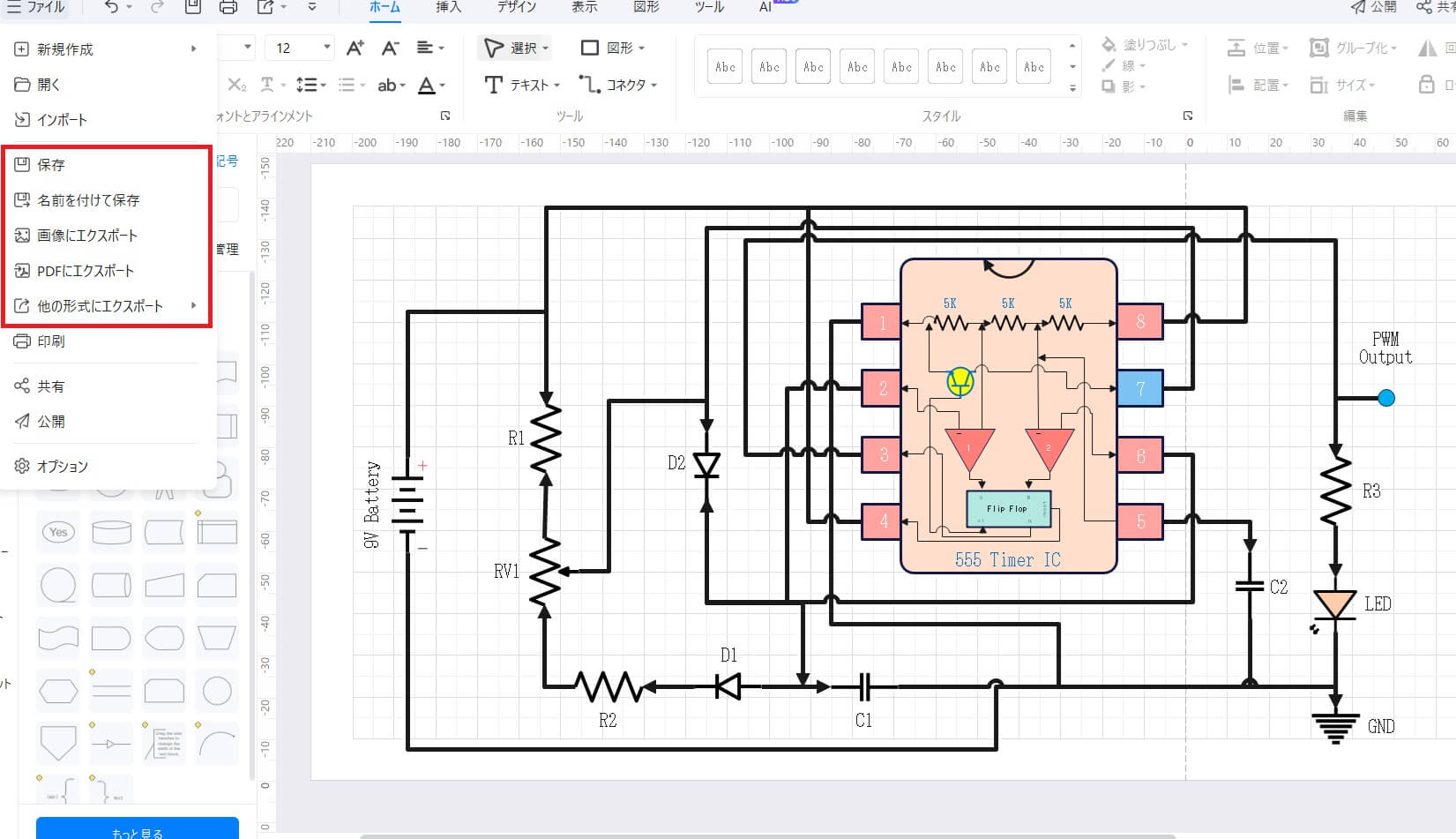

4.3ファイルの保存・出力

最後に、回路図が完成したら、シミュレーションツールや実装基板の設計に活用できる形式で出力しておきます。EdrawMaxではPDF、PNG、SVGなど多様なフォーマットに対応しており、共同作業時に共有しやすいのも利点です。また、回路規模が大きくなってきた場合には、サブ回路ごとにページを分けたり、階層的に管理する機能を活用すると、複雑化を避けて効率的にプロジェクトを進めることができます。

5.おすすめの回路図作成ツールEdrawMax

5.1様々な図面に対応したEdrawMax

EdrawMaxは回路図だけでなく、フローチャートやネットワーク図、オフィス向けの図解など、多彩な図表を一元管理できる統合型作図ソフトです。豊富なテンプレートとシンボルを備えており、アナログ回路のような専門的な図面でもスムーズに作成できます。また、操作性に優れたインターフェースを採用しているため、初心者から上級者まで幅広いユーザーが直感的に使いこなせる点が魅力です。

5.2クラウド共有と共同編集

クラウド連携機能を使えば、チームメンバーと同じプロジェクトファイルを共有・編集でき、リモートワーク下でも効率的にコラボレーションが行えます。オフライン環境でも問題なく動作するため、場所を問わずに作業を進められるのも利点です。作成した回路図は、PDFや画像データだけでなく、Visio(VSDX形式)など他ソフトとの互換性も高く、多岐にわたる出力オプションを備えています。

これらの特長から、アナログ回路だけでなく、あらゆる分野の図面作成に対応できる柔軟性と実用性を兼ね備えたツールとして、多くのユーザーに選ばれています。特に、ドラッグ&ドロップの簡便さとプロ級のレイアウト管理機能が融合したEdrawMaxは、アナログ回路を含む幅広い図面作成の強い味方となります。

6.ラッチ回路に関するFAQs

6.1アナログ回路の設計時に気をつけるべきポイントは何ですか?

アナログ回路の設計時には、まずノイズ対策や動作点の設定、温度変化による特性変動などに注意が必要です。特にオペアンプを使用する場合は、入力バイアス電流やオフセット電圧の影響を考慮し、抵抗値の選定や負帰還回路の構成を慎重に検討します。また、グラウンドループや配線のインダクタンスが思わぬ誤差を生む場合もあるため、基板レイアウトと実装にも配慮することが重要です。これらを総合的に検討することで、安定したアナログ回路の動作が実現します。

6.2アナログ回路とデジタル回路の違いは?

アナログ回路は連続的に変化する信号を扱うのに対し、デジタル回路は0または1の離散的な信号で動作する点が最大の違いです。アナログ回路では微細な信号変化をそのまま扱うため、高い表現力が得られる一方、ノイズや温度変化など外部要因の影響を受けやすいという課題があります。一方、デジタル回路はオン・オフの二値により動作するため、ノイズ耐性に優れ大規模集積化しやすい反面、アナログ信号を扱うにはAD/DA変換などが必要になります。